私人诊所时代 何时来临?

不久前,北京市卫生计生委宣布,北京市将探索建立医生自主创业制度,允许在职医生开办私人诊所,缓解“看病难”、“看专家难”的问题。

此言一出,真可谓一石激起千层浪。政策虽好,但却未能收到良好的舆论效果,广大在职医务人员纷纷吐槽,时间、精力、程序、风险等因素成为制约医生开诊所的重重障碍。

虽然在职医生开诊所的具体实施方案还未敲定,但不可否认,此次医生获得“自由”的同时,让人感到仍然带着沉重的枷锁。

兜了大圈 还停留在原地

石强(化名)是河南郑州一家省级三甲医院视光学中心负责人。他从医院辞职,准备开一家自己的诊所。“按照《郑州市医疗机构行政许可若干规定政策》规定,医院与同类医疗机构的距离不少于2公里,门诊部与同类医疗机构距离不少于1公里,诊所与同类医疗机构距离不少于0.5公里。

既要满足条件,又要找一个地段好的店面,石强发现可供选择的地点并不多。

并且按照规定,他必须向卫生部门提交一份内容包括地区的人口、经济和社会发展情况,以及人群健康状况、疾病流行以及有关疾病患病率等情况调查的《设置可行性报告》。

“这意味着,我必须在准备资料的同时,还要把店面装修好,仪器和人员都得到位。”石强觉得这样的顺序很尴尬,一旦审批无法通过,这些前期的资金和人力投入都白费了。

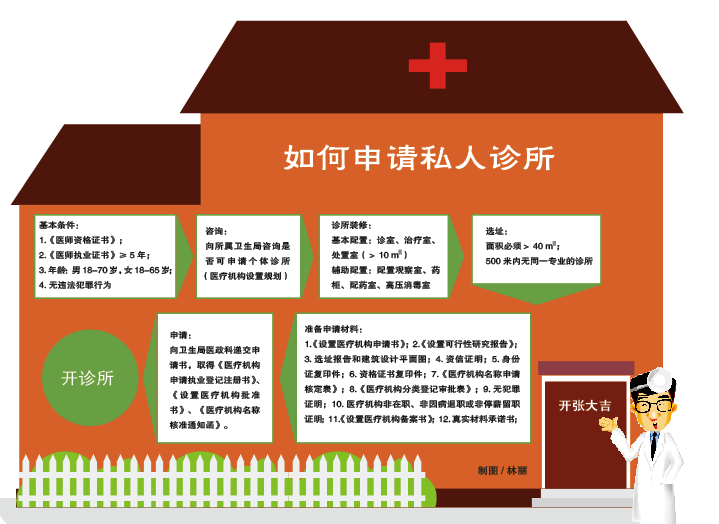

他梳理了执业医师申请经营医疗机构所需要的证件:除了个人的身份证、毕业证、医师执业证、医师资格证、职称证、离职证明或退休证,还需要守法证明、医疗纠纷证明、房产租赁证、设备证、医疗设置批准书和医疗机构执业许可证等12个证件。

证件办完后,石强才知道,他所申请的眼视光学专业,不在原卫生部2008年下发的《卫生部关于医疗机构审批管理的若干规定》中《医疗机构诊疗科目名录》所核准的医疗机构诊疗科目范围内。石强没想到自己会陷入政策的空白区。兜了一大圈,却还是停留在原地,无法前行。

身份束缚 挡住前进脚步

当北京允许医生开办私人诊所的消息发布后,广大医生对此似乎并不“感冒”,原因也是显而易见的:“平时的工作都忙不过来,哪还有时间开诊所啊!”

的确,医生开诊所在国外司空见惯,但在我国似乎不那么寻常。武汉钢铁集团第二职工医院普外科主任医师纪光伟一语中的:“国外医生大都是自由的,而非像我国医生被捆绑在一家医疗机构。他们的工作量相对我国医生并不大,故此有足够的时间来从事诊所事务。”

“多点执业没有放开,大多数医生难以真正走出医院开展诊疗活动。”石强告诉记者,在职医生开诊所,实际上就是医生多点执业,然而按照北京市卫生计生委发布的多点执业条件要求,医生进行多点执业,需要医生能够完成已注册执业地点医疗机构的工作并且取得已注册执业地点的医疗机构书面同意。“这条规定意味着只有快要退休的或者大专家才敢申请,大多数医生不敢向医院领导提起。”

纪光伟对此颇为认同:“多点执业对于医生、医院甚至整个医疗卫生界发展方向都是有益的。但是就全国层面,真正实施了多点执业的医生确实寥寥无几。各个医院在实际操作过程中,对多点执业严加限制。多点执业都是如此,更何况让医生出去开诊所呢?”

政策不明朗 申办过程处处碰壁

即使医生获得领导同意走出医院,开诊所仍面临着政策空白。由于当前北京还没有公布有关在职医生开诊所的具体实施方案,而之前全国层面关于医生开诊所的具体政策也不十分明朗,致使如今想要开诊所的医生在办理相关手续时处处碰壁。

例如选址问题,网络红人、从协和辞职的“急诊科女超人”于莺同样表示尴尬。“想在通州万达广场开诊所,因为这是通州进城要塞,必经之地。周边居民小区围绕,本身广场有写字楼,大型商场和居民小区。居民楼下商铺春节后开盘,2015年投入使用,估计售价5万每平。”

于莺在其微博上表示,个人开办诊所还必须遵从行政审批制,而非其他国家的备案制。这就意味着开办诊所必须符合“规定和规划”。否则很可能以“你选的地方不符合规划”而被一票否决。

虽然医生开办诊所面临资金、选址、纠纷风险、患者来源等一系列的困难,但石强认为,“最根本还是审批,现在国家还没有出台针对医生开诊所的细则,这是亟待落实的。”

私人诊所“活下去” 关键在定位

于莺曾算过这样一笔账,在北京,像天通苑这样相对远离市区的地方,房屋租金都已经涨到了平均每天每平方米10元,“开诊所,租个200平方米吧,一年仅是房屋租金就是72万。”尽管全科诊所在设备上投入不多,但也需要购买血气分析仪、诊桌、诊椅、沙发等,还有人员工资,仅仅这些前期投入,就至少需要200万元。

北京军区总医院附属八一儿童医院儿童外科副主任刘钢同样担忧:“全科医生是比较适合开私人诊所,但营利甚至生存模式却是个大问题。在医疗服务费用较低的当前,难道要靠卖药赚钱吗?”

对于高昂的前期投入以及后期的生存模式,纪光伟却不认为是太复杂的事:“私人诊所的投入可大可小,关键在于私人诊所的定位。如果在社区开诊所,投入或许并不需要太多。”

北京胸科医院主任医师刘喆认为,目前来看比较容易开诊所的仅是中医及口腔科。因为这两个科室不需要太多器械,投资相对少一些,而其他外科科室则需要整个团队及大型设备的配合。

另一方面,私人诊所大都不是医保定点单位,纪光伟表示,医保的缺失对诊所的生存显然不利,但是要考虑到诊所的作用。诊所不是医院,它所能解决的大都是基础性的疾病。“与其到大医院排长队,花上数百元看个感冒,不如在身边的小诊所方便快捷的花几十元看病,即便不能报销,患者也不会有太多怨言。私人诊所的方向应该是方便、便宜、简单。”

刘钢为私人诊所的生存提供了另外一条出路。私人诊所可以开在高档社区,尽管平时门诊量很少,但如果患者有需求,医生提供24小时的上门服务,并收取高额的诊疗费用。当然,这种模式只对高端客户适用。

于莺更是大胆建议,政府是否应该考虑出台一些更实惠的举措,扶持社会资本举办医疗机构。比如将那些运营不够顺畅、不够活跃的社区卫生服务站向社会资本开放,允许个人承包社区卫生服务站,这样可以很大限度上降低私人办医的成本,让普通市民享受到更为贴近的优质医疗服务。

医疗风险如何分担

虽说“没有金刚钻不揽瓷器活”,但“常在河边走哪有不湿鞋”。敢开私人诊所的医生想必都有两把刷子,但不可预知的医疗纠纷、医疗事故却随时可能成为摧毁医生和诊所的不定时炸弹。

对此,纪光伟表示,开私人诊所的医生确实存在风险保障的问题。保险的介入是必须的,这在一定程度上必然也会倒逼医疗行业保险的发展。“在此方面,我们不妨效仿汽车保险的做法。对开设私人诊所的医生,不妨设置一项‘医强险’,同时再根据各种的需要补充各自领域所需要的商业险种。”

此外,刘喆还指出,一旦出现医疗纠纷或医疗事故,需要有专业的机构进行鉴定责任所占比重,进而监管部门需要有明确的监管、处罚条例。这些明确规定的出台才能给开私人诊所的医生以保护,否则将会隐患重重。

发表评论

最新评论

-

new以科学为盾 共铸中西医糖尿病防控新防线

2025-07-16 -

new通络药物破解冠心病难题 中西医协同治疗获重大进展

2025-07-16 -

new通络药物谱写心血管疾病防治的中西医协奏曲

2025-07-16 -

new通络药物临床突破:中西医结合构建心脑血管疾病治疗新体系

基层专家围绕中医络病理论与通络治疗在心脑血管疾病防治中的应用价值及实践路径开展深入探讨。

2025-07-14

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05