中国原创研究闪耀欧洲肿瘤内科学会大会

医师报讯 (融媒体记者 管颜青)9月13~17日,备受瞩目的2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会在西班牙巴塞罗那召开。作为全球肿瘤学领域最具影响力的盛会之一,本次大会吸引了众多世界顶级专家汇聚一堂,共同探讨肿瘤学领域的最新科研成果与治疗技术。在这一舞台上,越来越多的中国研究者正以主角的身份,用一项项原创性研究成果发出“中国声音”,推动全球肿瘤治疗水平的进步,助力更多患者受益。

徐瑞华:靶向治疗精准打击晚期胃癌

中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授发布了由其牵头开展的“靶向CLDN18.2抗体药物偶联物(ADC)SHR-A1904用于胃/胃食管交界处癌(GC/GEJC):Ⅰ期研究”。

CLDN18.2是一种紧密连接蛋白家族成员,在多种肿瘤中呈现出“高特异、广覆盖”的特点,尤其在GC/GEJC中更为显著。研究团队评估了SHR-A1904用于CLDN18.2阳性GC/GEJC患者的安全性和疗效。结果显示,SHR-A1904具有良好的抗肿瘤活性,在6mg/kg组中,客观缓解率(ORR)和疾病控制率(DCR)分别达到55.6%和88.9%。同时,SHR-A1904显示出良好的安全性。在研究使用的最高剂量下,药物的安全性仍表现出可接受的耐受性。

徐瑞华教授指出,胃癌在中国是高发瘤种,中国胃癌患者占全球总数的40%以上,且面临着肿瘤负担更大、晚期患者占比更高的挑战。基于本次研究成果,评估联合治疗策略(SHR-A1904联合化疗或免疫治疗)用于CLDN18.2阳性晚期实体瘤的多项研究目前已在开展当中,为更多胃癌患者带来福音。

吴一龙:ALK阳性非小细胞肺癌一线方案再添新证

广东省人民医院吴一龙教授揭晓了CROWN研究亚洲人群的5年随访数据。研究旨在评估第三代间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂洛拉替尼对比第一代ALK抑制剂在既往未经治疗的ALK阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的长生存结果。

数据显示,洛拉替尼治疗组中有63%的患者在5年后未见疾病进展或死亡 ,其获益与整体人群一致,且在长期随访中未见新的安全性信号出现。以往的洛拉替尼CROWN研究5年的随访数据显示,洛拉替尼组中位无进展生存期(PFS)仍未达到。现有数据已表明洛拉替尼打破转移性非小细胞肺癌(NSCLC)单药治疗的中位PFS记录,也为转移性非小细胞肺癌靶向治疗的患者获益树立了新标杆。5年随访结果显示,洛拉替尼在亚洲亚组中的有效性与安全性与CROWN研究整体人群结果一致。

“CROWN研究亚洲亚组的数据与ITT人群(意向治疗人群)高度一致,这为一线使用洛拉替尼治疗ALK阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者提供了强有力的证据支持。” 吴一龙教授表示,“不管是CROWN研究中的ITT数据,还是此次亚洲亚组的数据,都显示一线治疗就选择洛拉替尼的ALK阳性晚期NSCLC患者,能更好地控制病情进展,并防止脑转移的发生。”

陈海泉:免疫联合化疗 提高可切除非小细胞肺癌疗效

复旦大学附属肿瘤医院陈海泉教授公布了由其领衔的HLX10IIT21研究结果。该研究为一项单中心、单臂、开放性Ⅱ期临床研究,共入组30例经组织病理学或细胞学检查确诊的Ⅱ~ⅢA期可切除鳞状NSCLC受试者,旨在评估斯鲁利单抗联合化疗在可切除Ⅱ~ⅢA期鳞状NSCLC患者新辅助及辅助治疗的有效性和安全性。

结果显示,29例手术,根治性手术切除率高达93.3%,76.7%的患者实现了主要病理反应,病理完全缓解率(pCR)达到50%,ORR为73.33%,其中6.67%的患者达到了完全缓解(CR),66.67%的患者达到了部分缓解(PR),表现出良好的疗效性。在安全性方面,大多数不良事件为1~2级,包括脱发、贫血、厌食等。中性粒细胞减少是最常见的3~4级不良事件,发生率为43%。 此外,研究发现新辅助治疗后ctDNA清除率是pCR的重要预测因子,为预测治疗反应和指导个体化治疗提供可能。

陈海泉教授表示,研究为早期可切除鳞状NSCLC的治疗提供了有价值的临床指导,并可能对未来的临床实践产生深远影响。然而,需要更大规模的随机对照试验中进一步验证,并探索如何将这种治疗策略与其他治疗方法结合,以进一步提高治疗效果。

胡夕春:有望重塑转移性乳腺癌治疗格局

复旦大学附属肿瘤医院胡夕春教授分享了DESTINY-Breast06研究进展。研究旨在探索在HER2低表达及超低表达的ITT人群和HER2低表达患者中,德曲妥珠单抗(T-DXd)与研究者选择方案(TPC)对患者报告结局(PROs)的影响。

研究纳入在内分泌治疗后出现疾病进展且未接受过化疗的转移性乳腺癌患者,以1:1的比例随机分配至T-DXd 5.4 mg/kg每3周一次(Q3W)或TPC组(59.8%卡培他滨;24.4%纳布-紫杉醇;15.8%紫杉醇)。结果显示,ITT和HER2低表达患者的生活质量数据相似。中位治疗持续时间上,T-DXd组为11.0个月,TPC组为5.6个月。在QLQ-C30全球健康状况(GHS)/QOL以及功能项目上,T-DXd组与TPC组在7个月或直至疾病进展(以较早者为准)期间的平均基线变化相似。与TPC相比,T-DXd组的疼痛、皮肤黏膜症状更少,但恶心、呕吐和食欲丧失更多。同时,T-DXd降低了身体/角色功能和疼痛临床意义恶化的风险。

此外,生活质量数据补充了T-DXd在≥1次内分泌治疗后的激素受体阳性、HER2低表达/超低表达mBC患者中的疗效和安全性。

张力/赵洪云:新型ADC药物首次公布人体一期研究

会议展示了由中山大学肿瘤防治中心张力教授、赵洪云教授发起的“YL201,一种新型B7H3靶向抗体药物偶联物,用于晚期实体瘤患者:来自首次人体Ⅰ期研究的结果结果。

B7H3具有杀伤肿瘤和免疫作用机制,是非常有潜力的靶点。研究报告了一种全新的靶向B7H3的ADC药物——YL201,覆盖了广泛期小细胞肺癌、鼻咽癌、野生型非小细胞肺癌以及食管鳞癌。值得注意的是,60%的患者此前已接受过至少2线的治疗。

结果显示,所有患者的整体有效率达到45%,疾病控制率(DCR)高达84%。广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者的有效率尤为突出,达到68%。在安全性评估方面,本研究同样观察到的不良反应与其他已报道的ADC药物相比处于相当水平,甚至更低。

基于YL201在本次Ⅰ期再后线治疗中令人鼓舞的疗效改善和可控的安全性和耐受性,研究团队开始准备后续的Ⅲ期临床试验,甚至有望探索一线治疗的可能性,为初治患者提供新的治疗选择。

毕楠:局限期小细胞肺癌治疗新策略

由中国医学科学院肿瘤医院毕楠教授主导开展的一项关于化疗同步大分割放疗(3周方案)后斯鲁利单抗巩固治疗局限期小细胞肺癌(LS-SCLC)的ASTRUM-LC01研究在本次大会上首次公布结果。

研究主要纳入不可切除的LS-SCLC患者,在2周期诱导化疗后进行同步放化疗,放疗采用大分割方案(45Gy/3Gy/15F ),对放化疗后未进展的患者进行脑预防照射(PCI),并进入斯鲁利单抗巩固治疗(300mg,Q3W)最长至1年时间。自开始使用斯鲁利单抗起的中位随访时间为9.8个月(自同步放化疗开始的中位随访时间为14.3个月)。结果显示,研究的ORR和DCR均为96.36%(与放化疗基线相比),90.9%的患者DpR超过50%,并且在接受斯鲁利单抗巩固治疗后,患者实现了肿瘤持续缓解。研究的整体安全性可控,3~4级的治疗相关不良事件(TRAE)发生率为14.55%,其中肺炎(5.45%)是最常见的3~4级TRAE,无治疗相关死亡事件(5级)发生。

毕楠教授表示,期待随着ASTRUM-LC01研究随访时间的延长,大分割放疗联合斯鲁利单抗的模式能在LS-SCLC中取得突破性结果。

发表评论

最新评论

-

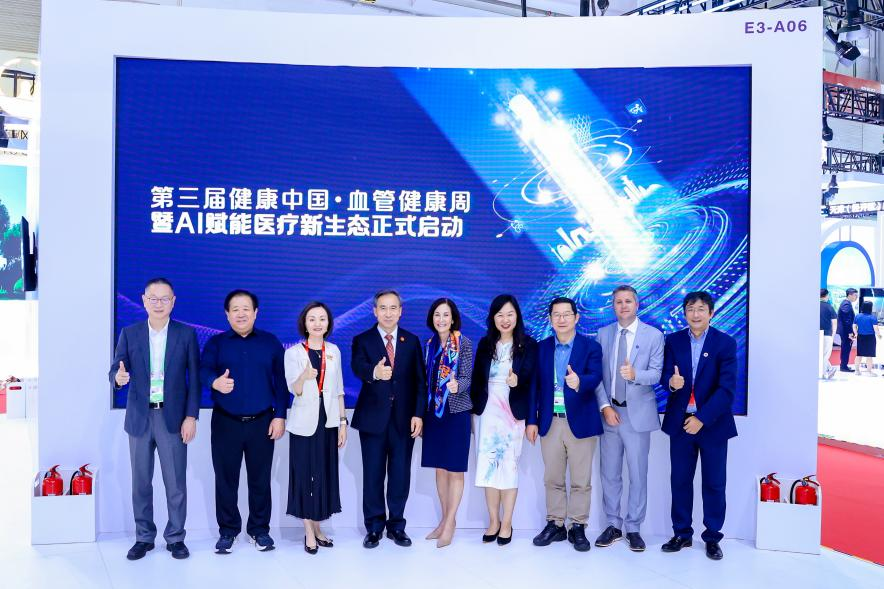

new第三届“健康中国·血管健康周”于链博会启幕

探索人工智能赋能医疗的新模式,推动血管健康管理生态系统全面升级

2025-07-19 -

07-192025

络病理论助力:中西医结合提升泌尿系统疾病防治效能

-

new抗流感新突破!玛硒洛沙韦片国内获批,一剂长效防护

2025-07-18 -

new创新“数字中医+科学减重”模式,开辟健康管理新路径

2025-07-15

-

络病理论助力:中西医结合提升泌尿系统疾病防治效能

2025-07-19 -

深化中西医协同 络病理论破解慢病防治“时代命题”

2025-07-14 -

解锁睡眠健康密码:中西医结合诊疗为失眠抑郁等难题破局

2025-07-13 -

络病理论引领创新 中西医协同助力前列腺疾病治疗新突破

2025-07-13 -

质量控制 | 赣医大一附院成功举办2025年江西省超声诊断专业质量控制中心专题工作会

2025-07-07

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28