刘芳 寻找生命的答案

“床头柜上放着一块硬邦邦的面包,暖壶里的水早已失去了温度,床尾一扇老式的破旧电扇无力地摆着头……2009年炎热的夏天,在一间租来的单人间里,简易的床板上正躺着一位独居的肺癌患者,眼神里浸透着无助和绝望。”

看到这一幕,吉林大学第一医院宁养院主任刘芳内心久久不能平静。

从她开始接触安宁疗护,以全新的视角与“它”相识、相知,转眼便已11年。在此之前,作为一名肿瘤内科医生,在临床工作中一直在用治疗者的视角关注肿瘤患者的病情变化,而忽略了在这场生死较量中主角本应是人,而不是病。与死神对抗的有利武器并不全是先进的诊疗技术,更需要医生有温度的语言抚慰。

穿过熙熙攘攘的医院走廊,见到了刘芳。四月是花开的季节,她在办公室养了一些花花草草。记者正在惊讶于为何这些不同品种的花每盆都明艳动人时,她说出了其中的奥秘。“你知道吗?”她笑眯眯地看着记者说,“它们也能感受到我对它们的赞美。”

11年30万公里 四千患者的爱与希望

1998年,汕头大学医学院附属第一医院在李嘉诚先生的捐助下建立了全国首家宁养院,从而开始了国内宁养服务的推动工作。2008年,吉林大学第一医院成立宁养院,与李嘉诚基金会合作开展居家宁养(临终关怀)慈善医疗服务项目,刘芳成为了这个项目的负责人,并由此结下了她与“安宁疗护”的不解之缘。医学中“安宁疗护”的内涵十分丰富,主要职责是提高患者和家属的生命质量,以期患者能够安宁、平静、无痛苦、有尊严地走完人生的最后阶段。可见这是一份离死亡如此之近的职业。

由于国情的特殊性决定我国安宁疗护的人群大多数为恶性肿瘤晚期的患者,拥有十多年临床经验的刘芳自信能够很快“上手”,但没想到各种各样的问题接踵而至了。“你给我用的都是麻醉性镇痛药,以后吃上瘾了,是不是该收费了?”为减轻癌痛患者的痛苦,宁养院免费为贫困患者提供镇痛药,却常常听到这样的回应。面对质疑声,刘芳心里十分委屈,但却只能暂时接受。那个年代,患者及家属对宁养服务社会认知度低,不知道这类服务会给自己提供哪些帮助,同时也不相信医院居然可以免费提供上门专业服务,被当作骗子是时常发生,免费资助项目,却苦于找不到患者。刘芳一方面无奈,一方面还得突破困境。

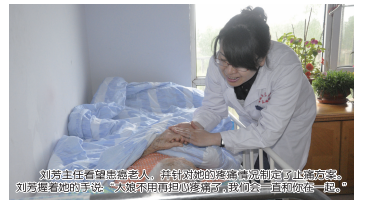

跑政府、下基层、开会议、做交流、找媒体,能想到的办法刘芳都要尝试,任何新事物的开展,理念先行是必然的。从最初的冲劲十足到耐心欠缺,到之后的阅历加深,情理交融。这11年她几乎投入了全部的时间和精力,来应对各种现实的碰撞。从2008年至今,刘芳带领宁养院的同事们,行程30万公里,服务遍及长春市区及周边50多个乡镇,为4000余名晚期癌痛患者送去了关爱和希望。

待项目步入正轨后,干劲十足的她并没有止步,为了做好肿瘤患者疼痛管理,将“项目延伸”的方式继续推进癌痛规范化治疗示范病房的建设,持续让更多的医务人员、社会大众了解并致力于癌痛规范治疗的开展,从而使更多癌痛患者获益,践行和推动医学人文进步。

社会工作部是患者温暖的家

“但安宁疗护做得好不好并不是靠药品,主要还是一些心理抚慰。心理健康是癌症生存者生命质量的一个重要方面,癌症患者最常见的心理反应是抑郁与焦虑。”刘芳介绍。

在刘芳的大力推动下,医院于2011年在全省率先成立社会工作部。医务社会工作,对于刘芳而言又是一项全新的挑战。为了更好地开展这项工作,为患者提供专业化的服务,刘芳通过自学考取了社会工作师职业资格证书。2012年,在刘芳的倡导下,吉林大学第一医院成立了吉林省首个“医务社会工作实习基地”,通过“校、医合作”模式将医务社会工作专业人才引进医院。

几年时间,刘芳带领她的医务社工团队创建了“蓝马甲”志愿服务品牌,打造了专业服务、志愿服务、公益慈善三大平台。开展了“就诊直通车”“童之梦智学园”“医路同行”“医路有我“等20余个志愿服务及医务社工服务项目。同时,深入到肿瘤科、康复科等多个临床科室,运用社会工作专业方法帮助患者进行心理舒缓、链接社会资源、调节医患关系。院外联合高校、慈善会、妇联、残联、共青团、公安、环卫等部门,广泛开展健康宣教及义诊等公益性活动100余场,受益群众达万余人。此外,刘芳积极整合资源,为贫病患者及家庭提供了567万余元的医疗救助。她领导的社会工作部多次荣获“全省优秀志愿服务组织”称号,她本人也荣获 “2016年度中国十大社工人物”“吉林省优秀志愿者”荣誉。在刘芳的努力下,医务社会工作的服务理念在吉林省得到了有效传播,越来的越多的医疗机构开始了医务社会工作的探索。以吉林大学第一医院为代表的吉林省本土化医务社会工作服务模式也得到了全国各地医疗机构的认可与关注。

刘芳说:“医生帮助患者总是有限的,让患者学会‘自救’,才能更好地活下去。”刘芳提出用“优势视角”理论来挖掘每一位需要帮助患者的优势资源,让他们不觉得由于患病而变成一名弱者,从而提升作为“人”的价值感。

也就是从那时起,根植于内心的科室文化让她笃定,人生在世,能够在自己力所能及的时候,为无助的人寻求和建立较好的生活,这样的人生很有意义。

生的愉悦 死的坦然

作为一名见证太多生命离去的医生,刘芳说:“每个人必须去认真思考死亡、接受死亡教育,这样才能更好地活着。在生命的最后阶段,很多人都没有跟自己的至亲再多说几句话、多看几眼,浑身插满管子,仓促地在痛苦中离开这个世界。”

“我们做宁养工作,主张的是尊重生命。死亡是生命的一个自然过程,让患者在生命的末期能够没有遗憾,其实说得容易,做起来很难。当子女们不愿意放手时,他们会把希望寄托于一个又一个“披着新技术外衣”的治疗,而这往往对于老人是种折磨。大量数据表明,如果医生能够在最后病情不可逆的时候,劝说家属用延缓痛苦的方式来对待,放弃“生拉硬拽式”的抢救,那么在老人离世后,患者家属患抑郁症的比例会低。

“思考死亡是为了更好地活着,这些理由不仅仅是在生命的尽头或者生命衰弱时才变得重要,而应该贯穿于人的生命过程的每一个环节。近几十年,姑息医疗的诞生把这种思考带入垂死患者的治疗中。我们相信,总有一天,生的愉悦与死的坦然都将成为生命圆满的标志。”刘芳说。

发表评论

最新评论