在美国做住院医:生死之外无大事

前言:黄鹂博士毕业于上海交大医学院,现为加州大学河滨分校医学院内科第二年的住院医生。在繁忙的工作学习之中,她挤时间将自己做住院医期间的一些感受体会写下来。 继“医者父母心”之后,现登出“生死之外无大事”。

——邓乔健

生或死,To be or not to be? 这是个问题吗?如果是,我们医务工作者就是“出题人”。 体现在临床上只不过换了一种高冷的问法:“全力抢救不?抢救到何种程度,赶紧拿个主意吧。” 救死扶伤是医生崇高的理想和责任。可理想很丰满,现实却是骨感的。医生的现实就是“有时治愈,常常帮助,总是安慰”,当然还有一个不可或缺的工作就是和病人及家属一起面对死亡。

(黄鹂医生)

丹尼尔是60多岁退伍老兵,因反复肺炎入院,最后确诊是肺癌合并转移,已没有手术的可能。即便积极放化疗,寿命也不过半年左右。和他谈话告知事实时,他很平静地选择姑息治疗和临终关怀,并坚定地说明,在突发情况下不上呼吸机,不做心肺复苏。他的女儿在旁流着泪反对,责问父亲, “你这样轻易放弃是不是很自私?你在疾病面前也应该是勇敢的战士,我们没法接受你就要这样离开”。颇有军人的风范丹尼尔,跟孩子回顾自己曾经在战场上多次面对的生死瞬间,当然还有对家人的感恩和不舍,很是动情。第二天再见他,家人已经被说服,还是按照他原来的意愿治疗。

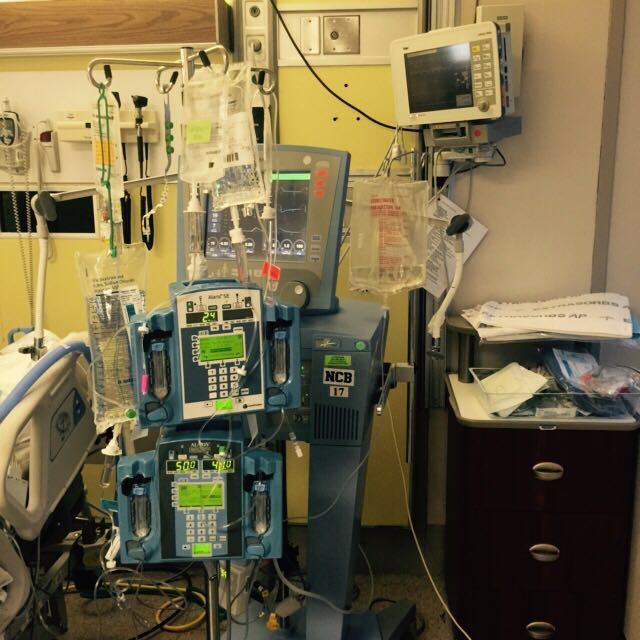

(医院监护病房)

同为60多岁的理查德就没有丹尼尔那么从容。他患有严重的慢性病一直未得到应有的治疗。这次发病,已是回天乏力。入院后很快就休克昏迷了,被收入重症监护病房,上了呼吸机。而他妻子完全没有心理准备,还期冀着他能康复回家。耐心地解释病情后,虽然他的妻子接受了这个事实,可她却无法决定丹尼尔的抢救意愿(code status)。原来病人之前还有过另一段婚姻,一共有八个子女,还有兄弟姐妹,是个复杂的大家庭。她不愿意承担家人的指责,我们和医院的社工只好出面召开大家庭会议,通报病情,治疗现状和预后。折腾了一天,总算家人统一了意见。

Code status,目前笔者还没有找到合适的中文用词,暂且就叫“抢救意愿”吧。这个可不一定是缺省值或默认值,也不总是“全力抢救”。原则上我们对每个入院治疗的病人都询问其抢救意愿,也会要求病患自己指定一个健康代理人以便在他失去意识时代做决定。有时这个问题很简单直接,有时则很困难波折,特别是随着病情发展需要修改决定。表面看讨论这样的问题依赖的是交流的技巧,本质上它是在考验医生的理智和慈悲。何谓慈悲,引佛教里的说法,无缘大慈,同体大悲—即便对非亲非故的陌生人也能升起同情(empathy),换位思考。“同情”不是居高临下的怜悯(sympathy)而是代入自己换位思考。这样才能真正帮助患者和家人面对死亡,作出最明智的选择。

从技术层面上讲,住院医期间都会或多或少地接受这样的培训。比如我在做老年科和肿瘤科就有“如何告知噩耗和如何帮助病患及家属面对不好的预后和决定抢救意愿”的讲座。课上有模拟演练,很多细节要拿捏得当,比如何时递纸巾,何时该退出让病人和家属讨论,如何针对来自不同文化的病人调整方法等。我当时谈到东亚文化里家庭的介入比较多,一方面对病人是有力的支持,但另一方面也弱化了病人的自主决定权。

(关于“生或死”训练的讲义)

经过老年科和肿瘤科轮转之后,我对“生或死”的问题不敢说驾驭自如但至少是食髓知味。我感悟到临床上面对生死的态度和处理, 存在着很大的文化差异。对比中国同行,美国医生确实“好”做,只需“实事求是”,有什么样的结果就第一时间告诉病患本人,除非病人自己拒绝知道或者希望家人先知道。在介绍目前可选的治疗方案之后,也会直白地告知病人其预后情况。相反如果美国医生自作主张,不经过患者同意而把病情告诉了不该告诉的人,那可是不得了的错误,是要吃官司的。

另一个显著的文化差别就是“好死”和“赖活”之间的抉择,在美国无疑问更倾向于前者,所谓优雅地老去,有尊严地死去。

这里又不得不提医院社工的重要性。一个好的社工可以成为病人信赖的朋友,更是解决问题的枢纽。我在重症监护室和一个中年社工工作交互甚多。他经验丰富,一心为病患。在需要的时候,他甚至半夜跑来医院协助医生跟病患家属讨论。他也是医院伦理委员会的成员,对那种实在没亲友可以做决定或者亲友有无法调和的冲突时,伦理委员会就会出面做仲裁。

迈克89岁了,是个和蔼的老先生。他因难治性肠梗阻入了很久的院,病情好好坏坏。他太太已辞世两年了,病房里还挂着他和太太昔日的合影。当我们问他是否有健康代理人,他避之不谈家人,只是略带悲伤地说生死已然看开,不想成为晚辈的负担。他在病房度过了他的90岁生日,高兴地享用着医护人员给他买的生日蛋糕。而他的家人在询问了当地各个医院后,也终于找到了他,纷纷来医院探望他。知道家人如此惦记他,迈克很开心,病情也慢慢好转出院了。

生死契阔,但念无常,我们是和无常掰手腕的人,治病一定能救命吗?生就一定是最好的选择吗?当病人被末期病痛折磨得生不如死,甚至已经成为植物人时,家人却为了自己的目的而要求医生“救”他; 这样的“爱心”是否值得尊重?每个医生都努力想让病人活下来,但要活的有尊严,有希望。生或死其实是对我们的医术和医学科学进步最大的拷问。

发表评论

最新评论