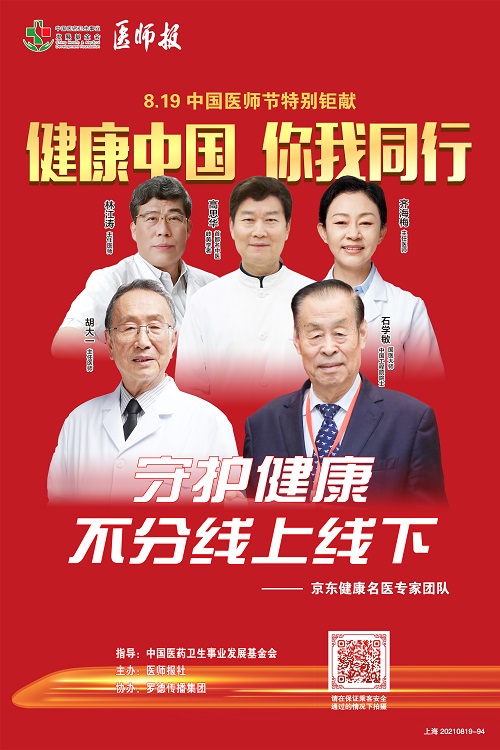

网络拉近你我的距离——京东健康专家团队专访

曾有一道英语作文题,主题是“网络的远与近”,配图中,人们分别坐在巨大蜘蛛网的一个个格子中,忙着各自的事。互联网看似把人们聚到了一起,却又将他们隔开了。这道作文题也是一直流传的争论,互联网到底是拉近了人与人之间的距离,还是疏远了彼此?

面对这一灵魂拷问,其他领域暂且不论,互联网医疗倒是交出了满意的答卷。深耕医疗健康行业的京东健康,以国民健康为根本,充分整合资源,引进包括胡大一、石学敏、高思华、林江涛、齐海梅等一大批顶级大咖和权威专家入驻,建成了一支由超过11万名全职医生和外部医生组成的医疗团队,不断助力推动医疗健康事业的创新发展。

找回充分收获治病救人幸福感的途径

1965年,他考入北京医学院(现北京大学医学部),有感于毛主席谈及当时中国6亿人口,5亿是农民,医疗卫生工作的重点要放到农村去,解决农村人民缺医少药的问题。他毕业后深入基层,走过革命老区、河西走廊、高原屋脊,体验过我国农村边远地区最艰苦的医疗环境,感受过医疗资源匮乏地区人民看病的艰难。

20世纪80年代初,他回到北大医院,从事约10年的大内科工作。直至90年代中期,他将自己的专业方向锁定了心内科。

他是著名心血管专家胡大一,他还有另一个很前卫的职务——京东健康心脏中心主任。

胡大一 主任医师

回想自己的成长经历,胡大一感慨,有没有接触农村,有没有经过基层的历练,对一个医生的成长太重要了。有着长期扎根农村、援疆援藏经历的胡大一,在从一个全科医生成长为专科医生的过程中,学会的不仅仅是看病,他更能关注到医学人文、防治结合等当代医生熟悉的常规临床工作之外的东西。

胡大一表示,其实他有些怀念当年。怀念那时虽然没有先进的医疗技术,但是医生和患者之间的距离很“近”,患者看病确实更容易。如今,设备越来越先进,新技术越来越多,患者看病却越来越难了,简直形成一个悖论。从挂号、排队看诊到交费、取药,患者通常会耗费大半天时间;另外,大医院的医生非常忙碌,出于谨慎,可能会让患者做非常全面的检查,导致患者看病的时间和经济成本都增高。看着一个个患者不远万里来看病,有时甚至满怀希望而来,却失望绝望而去。当代医疗的出路在哪?胡大一不止一次的问自己。

随着社会经济的发展,幅员辽阔的我国确实难免出现医疗资源分配不均衡的情况。在这样的大环境下,尽量让各地患者享受到满足需求的医疗服务显得尤为重要。科技的进步也带来了互联网的飞速发展,不知不觉间,互联网医疗已来到身边。胡大一表示,加入京东健康之初,他并不认为发展互联网医疗时机完全成熟,不过,突如其来的新冠疫情不仅凸显了互联网医疗的优势,也推着互联网医疗更进了一步。疫情期间,大量的患者线下诊疗受到影响,互联网医疗及时解决了这一问题。另外,对于需要长期随访的患者,通过互联网医疗追踪患者病情,及时给予指导自然也远胜于让患者自己想着定期前来复查,奔波于家与医院之间。

胡大一认为,一方面,互联网医疗尽管不能完全代替线下医疗,但是是线下医疗的一个很好的补充。另一方面,我国医疗改革一直提倡医生多点执业,互联网医疗的发展也为医生多点执业打开了一个非常好的窗口。互联网医疗很可能成为今后病情平稳患者的诊疗常态。

加入京东健康后,胡大一带领心脏中心形成由心内科、心外科、预防康复科和身心医学会诊中心等部门组成的MDT诊疗模式,以患者为中心,根据患者需求寻找、提供最佳治疗方案。患者不仅疾病得到适当的治疗,随时可以和自己的主治医生联系让患者更有安全感,一些心理问题也得到及时疏导。不少长期看病的患者已经和自己的医生形成朋友般的关系。胡大一终于找到了另一种能充分获得治病救人幸福感的方法,为自己曾经的困惑找到了答案。

患者无需奔波 医生随时追踪病情

从小,她就觉得医生非常神圣,能帮人,能救人,自己也想成为这样的人,后来理想实现了。不过刚刚穿起白大褂时,理想与现实还有一定的差距。

她说,当年医生叫号很麻烦,拉一下旁边灯绳一样的开关,护士就帮忙叫进来一个患者。有时,一个诊室里有三个医生,要是同时去拉“灯绳”就热闹了,进来的患者都不知道该找哪个医生。

“那时,我就想叫号的方法能不能改革一下,比如有个呼叫器,至少能看出来是哪个医生叫的,就不会总有尴尬的事发生了。”她是北京医院老年医学部心血管专家齐海梅主任医师。她说,没想到,后来梦想真的实现了,而且便捷程度远超预想。

齐海梅 主任医师

如今,不仅医生叫号有了智能叫号系统,如患者做了X线或CT检查,医生也可以直接在电脑上看到。还有电刀、微创手术、可吸收缝合线等很多很多,当时以为只会在梦想里出现的技术设备也都一一出现在现实医疗环境中。近十几年来,医疗技术的日新月异令齐海梅生出无限感慨。不过,当初更没有想到的是,互联网的飞速发展还能为医疗带来了很多其他便利,大大减少看病难的问题,节省看病的时间成本。

“其实每次出门诊时,我都计划在中午12点前结束战斗。但是实际上,90%都结束不了。”齐海梅无奈地说。千里迢迢赶来就医的患者,大部分是当地医院解决不了的复杂病例或疑难病例。慕名而来的患者眼中的期盼让齐海梅不忍心说出拒绝的话,又不能影响正常挂号看病的患者,只好加了号,利用午休时间为他们看病。

但即使这样,也不能完全帮助患者解决问题。齐海梅表示,很多疾病的诊治不是一蹴而就的,后续还需要长时间的随访,根据患者病情变化调整药量和用药方案等。远道而来的患者看完病,回到当地就很难再继续跟踪随访,医生也不知道患者对诊疗方案的反应如何,病情是否有变化。所以,就又希望能有一种就医方式能让患者不用这么奔波,医生还可以随时追踪到患者的病情变化。幸而,互联网医疗成功使这一想法变为现实。

齐海梅表示自己接触互联网医疗比较早,2015年就承担了国家行政学院针对中国老年医疗服务问题的重点委托课题的研究任务。当时,由国家行政学院、清华大学、协和医学院、北京医院以及中日友好医院等多个学院和医院的20余位专家组成了研究团队,来对体系建设等方方面面进行研究。其中一个最重要的智库大数据,令大家意识到互联网医疗是今后中国老年医疗服务体系建设中最主要的抓手和支撑。

初涉互联网医疗的齐海梅对其产生了非常浓厚的兴趣,相信互联网医疗还能为患者和医生解决更多的问题。现在的互联网医疗可不仅仅是在网上买买药、挂挂号这么简单了。齐海梅介绍,如京东健康已经有了自己的互联网医院。互联网医院不仅能实现看病的各个环节,还能让患者享受到更多便利。

有一位黑龙江的老年心律失常患者,当地建议到北京找专家手术治疗,于是找到了齐海梅。齐海梅告诉他不用住院,在家就可以解决问题。患者一开始并不相信,还是留在了北京。经过两次7天远程心电监测,齐海梅了解到患者其实没有明显的器质性病变,症状可能心理因素引起的。详细解释病情后,她便让患者回到了当地,并通过互联网医院与患者保持联系,随时给予指导。目前患者情况十分稳定,还可以开心的到处游玩。

齐海梅表示,互联网医院让我们切实的看到患者看病难的问题得以解决,尤其是医疗资源不均衡导致很多地方的患者无法享受到同等的医疗待遇时,互联网医院很好的平衡了这一点。并且,如前所述的患者,有些情况可能不需要来医院挂号、排队,耽误了大量时间,其实身体根本没什么问题。互联网医院就可以通过一些可穿戴设备对患者进行适当的检查,了解病情,可以处理的及时给出诊疗建议,免去了很多患者的奔波之苦。

“当然,不得不承认目前的互联网医疗仍有需要改进的地方。如互联网医疗不仅要解决医疗问题,还应该利用优势,解决大健康问题,在健康促进、疾病预防、科普宣传,乃至专业养老人员和医疗人员的培训,以及康复心理等方方面面发挥作用。”

拥抱互联网医疗 构建“医生朋友”新生态

中日友好医院呼吸中心呼吸与危重症医学科一部主任、京东健康呼吸中心主任林江涛,专注哮喘研究三十余年,在该领域创造了很多个第一。他牵头完成我国第一次全国哮喘患病及发病危险因素的流行病学调查;他也是进入全球哮喘防治创议委员会GINA理事会的第一个中国人。

在与疾病多年的角逐中,林江涛不仅摸清了中国哮喘病的“家底”,也看清了我国人民健康未被满足的巨大需求。

林江涛 主任医师

据统计,我国网络日均健康精准搜索量为2亿,日均呼吸病搜索量为3000万,日均健康精准用户为1亿,网络日均问诊次数高达20余万次。每个数字都指向一个结果:我国尚有非常庞大的百姓健康需求未被满足。面对如此严峻的形势,思想超前的林江涛逐渐将目光投向了互联网医疗。他主张,医生拥抱互联网,打通线上、线下,满足百姓需求,提升医生个人价值。

林江涛认为,发展互联网医疗有多项优势。一方面,可以通过整合多方资源,依托协会各专委会形成全国中西医融合的组织机构为基础,依据各专委会个人专家的优势学科或优势病种为分组,建立中西医联合防治疾病的专科专病互联网医联体等方式,让名医在自己的领域中做的更精更专。另一方面,互联网医疗可以增加医生与患者的沟通,在当代医疗体系中将医生和患者拉的更近,构建“医生朋友”新生态,更有利于诊疗和医患和谐。

对于互联网医疗的未来发展,林江涛满怀期望。他认为,今后,互联网医疗的发展趋势是智慧医疗、数字医疗和主动健康。未来,互联网医疗可以达到中西、医药、防治相融合,诊疗更加精准、精细、精确的效果,同时提高患者自身的健康意识,做到主动预防、主动干预。林江涛表示,互联网+放大了医生和健康教育的价值,使医学教育、健康知识普及的社会效率以及医生的价值体现最大化。同时,也减轻了政府负担,减少了百姓支出,减轻了医院负荷。

记者手记

京东健康专家团队专访稿件渐入尾声,记者心里还久久不能平静。采访过程中,专家们流露出对人民群众健康情况的担忧令记者感受到最深切的慈悲;他们超前的意识也让一直觉得网络使当代人变得冷漠的记者释然,互联网是个工具,而且是非常好用的工具,正如在疫情期间及时来“救场”的互联网医疗,只要善加利用,它可以拉近你我之间的距离。

发表评论

最新评论