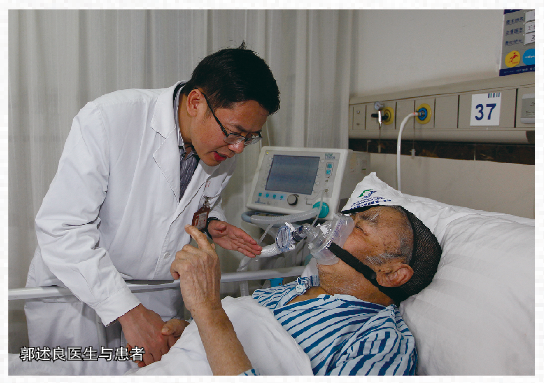

患者推动医生成长

医生每天都会接触到很多患者,如果说医生是推动医疗行业前行的力量,那么患者一定是推动医生成长的力量。

最初的无能为力

1998年,一位20岁的年轻女孩因呼吸困难辗转多家医院后,最后来到重庆医科大学附属第一医院就诊,经气管镜检查是气管肿瘤导致的气道堵塞。发现时,气管几乎完全被堵死,只留下一条缝隙勉强呼吸,维持生命。

在那个时候,因为平台、团队、器械、技术有限,对于这样的患者,几乎已经被“死神”宣判,医生们也无能为力。如果患者回到家中,一口痰都有可能导致窒息,亲人们也只能眼睁睁地看着她离去。

20岁,本来应该是花儿一般的年纪,应该享受着青春带来的美好,应该在大学校园里为理想拼搏,但是她却只能随时等待生命的终结。

看到患者无助的眼神和家属绝望的表情,当时我的脑海中只有一个想法:这个女孩不能回家等死,一定要想办法救她!

放手拼搏 点燃希望

在我所在的呼吸内科不具备手术能力的情况下,我依然决定冒险拼一拼。我立即找到院长沟通,希望他支持我联合医院胸外科、麻醉科等各个科室的专家会诊,为这个女孩做气管肿瘤切除手术。

经过全院大会诊,手术前做了充足准备,如果进行手术,就一定要进行气管插管,形成呼吸通路,但是盲插很可能导致肿瘤破裂引发大出血,患者就会有生命危险。

手术过程十分惊险。在没有进行开胸术前,气管插管时碰掉了肿瘤,主刀医生们都捏了一把冷汗,幸运的是并没有引发大出血。最终,手术成功了,女孩康复出院,终于可以顺畅呼吸,痛快享受人生了。

克服困难 解决问题

这个女孩的康复,直接影响了我的行医路。

以前,患了气道类疾病,不少患者不得不到北京、上海、广州等大城市大医院治疗,四处奔波,十分辛苦。在西南地区的医院,面对类似情况的患者几乎都是无能为力,很多患者只能带着肿瘤生存,生活质量低下,丧失劳动能力,甚至因为痰窒息而离世。

我决定白手起家,为广大西南地区被结核、肿瘤折磨的患者们带来新希望。独立自主开展40余项肺病3D诊治技术,在西部地区率先开展硬支气管镜引导下硅酮支架置入技术,在重庆市率先开展超声支气管镜引导下经支气管针吸活检术(EBUS-TBNA)……迄今已完成支气管动脉介入治疗4000余例,每年开展气道介入诊疗600余例。

让西南地区的患者在本地就能明确诊断和治疗,一直是我们构建3D介入诊疗平台、建设国家临床重点专科的动力和目标。

医生最基本的职责就是解决患者问题,医生和科室的成长需要依靠患者,患者是驱动医生前行的力量。

发表评论

最新评论