第二届肌松科普行·北京站

2025年3月23日第二届肌松科普行·北京站会议总结

一、会议基本信息

主办方:医师报麻醉医学专栏

会议主题:安全·舒适·健康——肌松科普行

形式:线上会议

参会人员:麻醉领域专家、临床医师及相关从业人员

二、会议议程与核心内容

1. 开幕式与主席致辞

主持人:何自静教授(北京大学肿瘤医院)

致辞嘉宾:何自静教授(北京大学肿瘤医院)

强调肌松管理在麻醉学科中的核心地位,指出术后肌松残留(rNMB)是临床亟待解决的难题。

呼吁加强肌松监测技术的普及与规范化用药,提升手术安全性与患者预后。

2. 专题演讲

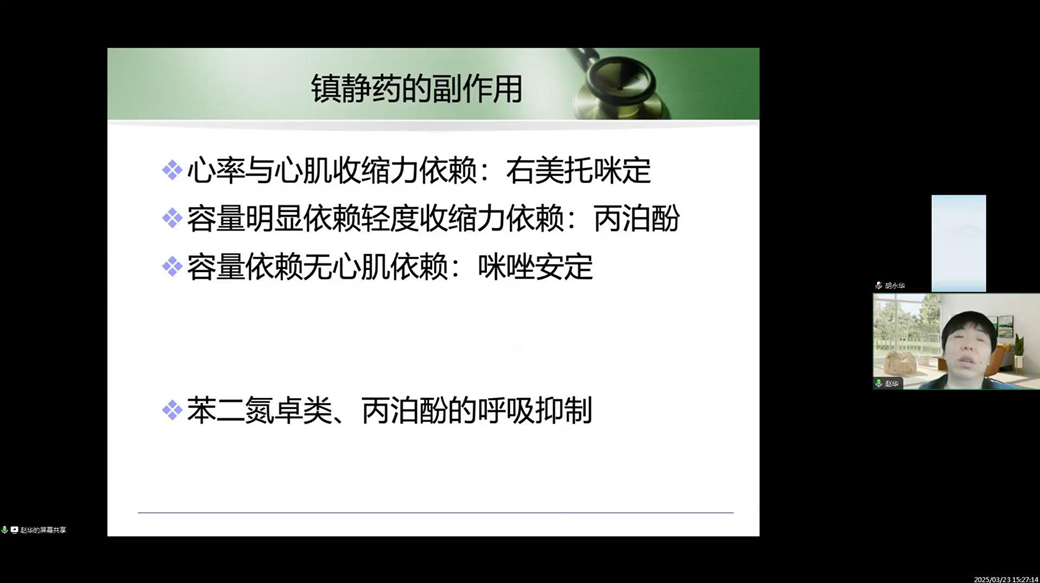

(1)重症患者的镇静镇痛

讲者:赵华教授(中国医学科学院北京协和医院)

结合重症医学临床经验,解析镇静镇痛药物的选择与血流动力学管理策略。

强调右美托咪定在维持心率稳定性中的优势,以及丙泊酚的容量依赖特性。

(2)骨骼肌肉松弛剂最新临床应用指南**

讲者:郭小雨教授(首都医科大学附属北京潞河医院)

分类与机制:

去极化肌松药(如琥珀胆碱)与非去极化肌松药(如罗库溴铵)的作用机制差异。

强调琥珀胆碱的快速起效特性及潜在不良反应(如高钾血症、肌纤维成束收缩)。

临床应用原则:

术前需综合评估患者气道、肝肾功能及药物过敏史。

术中通过定量神经肌肉监测(如TOF)精准调整肌松药剂量,避免残留阻滞。

推荐舒更葡糖钠作为罗库溴铵的快速拮抗剂,降低术后并发症风险。

特殊人群管理:

肥胖患者按理想体重计算剂量,优先选择顺阿曲库铵(不依赖肝肾功能代谢)。

老年及儿童患者需个体化用药,加强术后监测。

(3)脓毒性休克合并新发房颤患者的麻醉管理

讲者:陈磊教授(北京怀柔区医院麻醉科)

病例背景:结合临床实例,分析脓毒性休克患者合并新发房颤的病理生理特点,强调此类患者血流动力学不稳定、多器官功能障碍的高风险性。指出麻醉管理需兼顾抗感染治疗、循环支持与心律失常控制,确保围术期安全。

麻醉评估与策略:

术前评估:重点关注患者感染源控制情况、心脏功能(如BNP、超声心动图)、电解质平衡及凝血状态。评估房颤对心输出量的影响,制定个体化抗凝与心率控制方案。

术中管理:选择对循环抑制轻的麻醉药物(如依托咪酯诱导,瑞芬太尼维持),避免加重低血压。采用目标导向液体治疗(GDFT)联合血管活性药物(如去甲肾上腺素)维持灌注压。实时监测心电图与血流动力学参数,及时处理房颤导致的心室率过快或血流动力学波动。

术后要点:延续抗感染与抗凝治疗,预防脓毒症恶化及血栓事件。加强呼吸支持与器官功能监测,警惕多器官衰竭风险。

技术应用:超声引导下神经阻滞技术用于术后镇痛,减少全身阿片类药物用量,降低呼吸抑制风险。提倡多学科协作(麻醉科、重症医学科、心内科)优化此类复杂病例的管理流程。

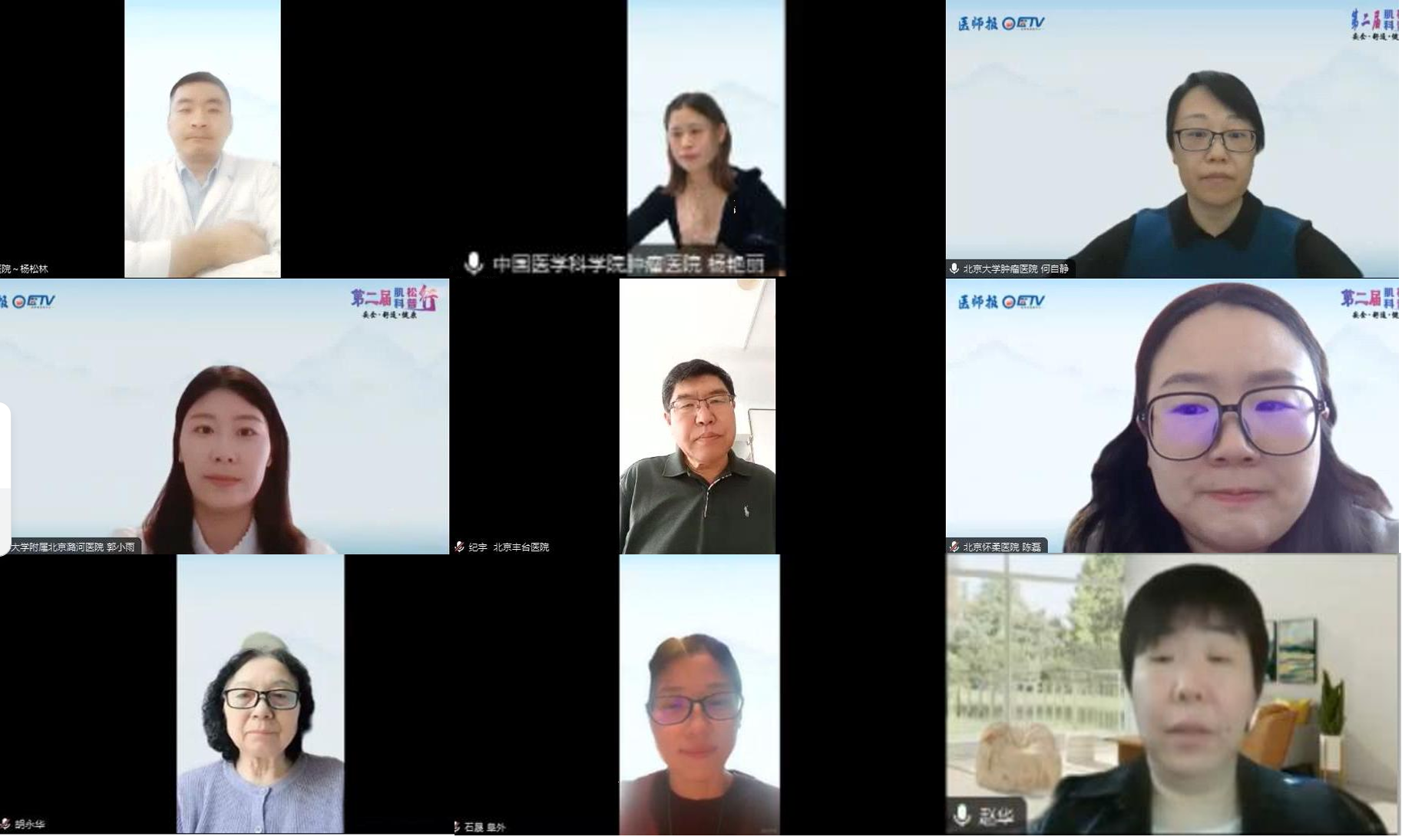

3. 嘉宾讨论

主持:杨艳丽教授 (北京协和医院)

参与专家:石晟(阜外医院)、纪宇(丰台医院)、杨松林(北京电力医院) 、胡永华教授(北京大学肿瘤医院)

讨论焦点:

肌松监测技术:TOF监测的临床价值及推广难点。

特殊手术应用:腹腔镜手术需维持深度肌松以降低气腹压,神经外科手术应避免琥珀胆碱引发的颅内压升高。

拮抗策略:舒更葡糖钠在肥胖患者中的快速逆转优势。

麻醉教育:加强基层医师对肌松药规范使用的培训。

4. 会议总结

总结人:杨艳丽教授

肯定会议对推动肌松管理标准化的重要意义,提出未来需结合多学科发展麻醉的专业领域

三、会议成果与意义

1. 学术价值:

系统梳理肌松药的分类、机制及个体化应用策略,为临床提供科学依据。

推广新型拮抗剂舒更葡糖钠的应用,助力降低术后肌松残留发生率。

2. 临床指导:

针对肥胖、老年、儿童等特殊人群提出具体管理方案,提升麻醉安全性。

强调术中监测与术后拮抗的标准化流程,减少并发症。

3. 行业影响:

通过专家讨论与案例分享,推动麻醉学科向精准化、规范化发展。

为“健康中国”战略下麻醉质量的提升提供实践经验。

发表评论

最新评论