“轻松自在,无惧过敏”护佑健康行--过敏性疾病预防与诊疗系列巡讲-吉林站

2025年4月18日由《医师报》发起、扬子江药业公益支持的"轻松自在,无惧过敏"护佑健康行--过敏性疾病预防与诊疗系列巡讲-吉林站召开。

吉林大学第一医院皮肤科主任李珊山担任大会主席,吉林大学第一医院田亚萍、吉林大学第二医院夏建新、长春中医药大学附属医院王丽鸣、吉林省一汽总医院李晓红四位专家担任专题讲者,吉林大学第一医院于艳,吉林大学第一医院乐群分院郭秀颖担任讨论嘉宾,共同探讨如何更好应用生物制剂、抗组胺药、中成药等联合治疗,给过敏患者带来获益?

PART 1 开场致辞

李珊山教授:推动诊疗规范向更精准化、个体化的方向发展

大会主席,中华医学会皮肤科分会委员及治疗学组副组长、中国皮肤科医师协会常委及色素病亚专业委员会副主任委员、中国医疗保健国际交流促进会皮肤性病学分会副主任委员、中国老年医学学会皮肤医学分会副会长、中国整形美容协会皮肤美容分会副会长、吉林省激光医学分会主任委员、吉林省肿瘤研究会皮肤性病专委会主任委员、吉林大学第一医院皮肤科主任李珊山教授表示,目前,过敏性疾病的诊疗仍面临许多挑战,中西医结合的诊疗模式有望给患者带来更加科学的防治策略。感谢《医师报社》发起、扬子江药业集团支持,“轻松自在,无惧过敏”护佑健康行活动,针对对过敏临床挑战,充分发挥中西医治疗的优势,加强医疗专业人员之间的交流与合作,推动诊疗规范向更精准化、个体化的方向发展。

PART 2 专题讲座

田亚萍教授:《抗组胺药治疗皮炎湿疹类皮肤病临床应用专家共识》解读

抗组胺药是皮炎湿疹(如特应性皮炎、接触性皮炎等)的一线对症治疗药物,主要通过阻断H1受体缓解瘙痒、红斑等症状,尤其适用于伴显著瘙痒的病例,但对炎症本身抑制作用有限。推荐首选第二代非镇静抗组胺药,安全性高、嗜睡副作用少;第一代药物仅建议短期用于夜间瘙痒控制,需警惕中枢抑制和抗胆碱能副作用。对于中重度患者需与糖皮质激素、钙调磷酸酶抑制剂等抗炎药物联用,抗组胺药作为辅助治疗。慢性病例可延长疗程(2-4周或更长),但需个体化评估。儿童、孕妇及老年人用药需调整剂量,首选二代药物,避免一代药的不良反应;肝肾功能不全者需慎用部分经肝代谢药物。强调规范用药需结合疾病分型、严重程度和患者特征,避免滥用。疗效不佳时应重新评估诊断或调整方案,而非单纯增加抗组胺药剂量。

王丽鸣主任:《抗组胺药物治疗变应性鼻炎指南共识》解读

变应性鼻炎全球患病率约10%~30%,我国成人AR患病率约18%,儿童更高,且呈上升趋势,与环境污染、生活方式改变相关。AR易合并哮喘、鼻窦炎、中耳炎等,严重影响生活质量(睡眠、学习及工作效率),但公众认知不足,误诊及治疗不足现象普遍。

诊断以临床症状(喷嚏、鼻痒、流涕、鼻塞)为主,过敏原检测辅助确诊,但基层医院检测普及率低。

第二代口服抗组胺药是变应性鼻炎(AR)的首选药物,能有效缓解喷嚏、鼻痒、流涕,但对鼻塞效果有限。对于中重度AR推荐口服抗组胺药联合鼻用糖皮质激素,疗效优于单药治疗。

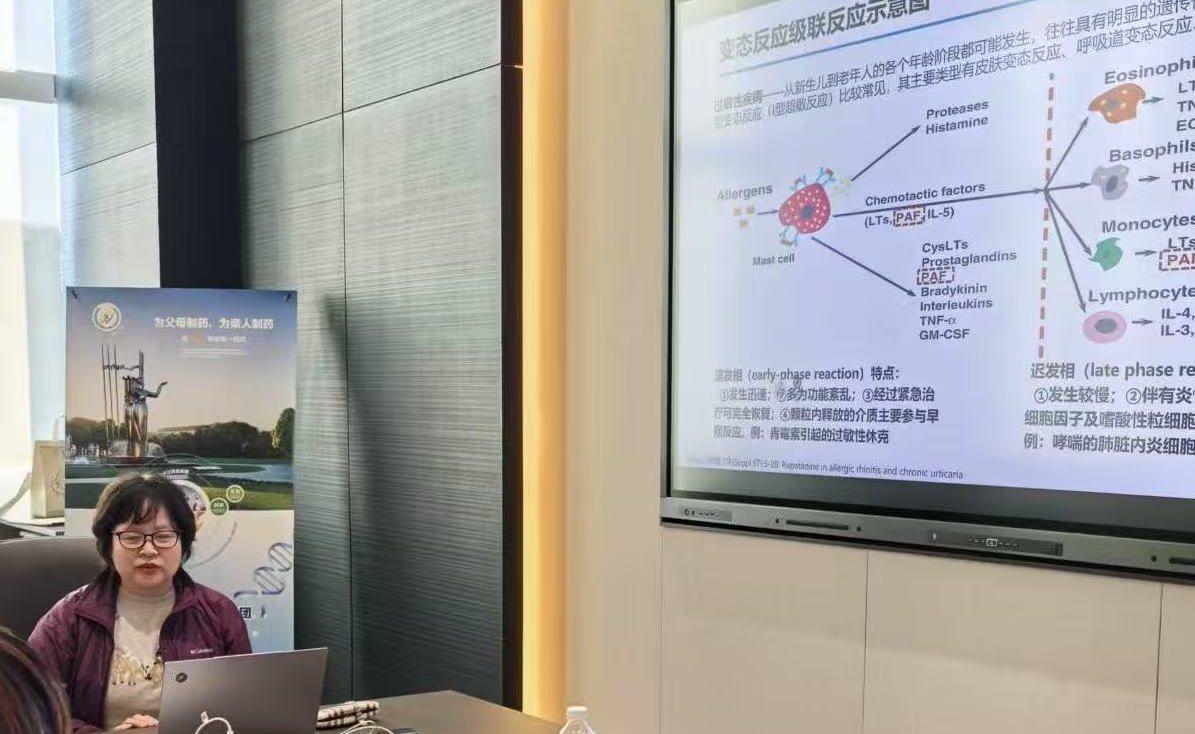

夏建新教授:《血小板活化因子(PAF)在变态反应中的作用及意义》

PAF是一种具有广泛生物学活性的磷脂介质,在变态反应性疾病(如支气管哮喘、过敏性鼻炎、特应性皮炎等)的发生发展中起关键作用。其主要作用包括:1)作为强效炎症介质,可直接激活肥大细胞、嗜碱性粒细胞和血小板,促进组胺、白三烯等炎性介质释放;2)增强血管通透性,导致组织水肿,并促进炎症细胞(如嗜酸性粒细胞)向病灶部位募集;3)通过调控Th2型免疫应答,参与IgE介导的过敏反应;4)在慢性过敏性疾病中,PAF可诱导气道或皮肤组织重塑,加重病理改变。

PAF的发现为理解变态反应的发生机制提供了新视角,其受体拮抗剂在部分过敏性疾病中显示出潜在治疗价值。深入研究PAF信号通路,可能为开发新型抗过敏药物提供重要靶点。

李晓红主任:《新型二代抗组胺药物治疗慢性荨麻疹的困惑及受益》

慢性荨麻疹(病程>6周)全球患病率约1%-5%,典型表现为反复风团、瘙痒,严重影响生活质量。病因复杂,50%以上为特发性,可能与自身免疫、感染或慢性炎症相关。一线治疗仍以二代抗组胺药为主,但约50%患者疗效不足。难治性病例可阶梯式调整:抗组胺药剂量增至4倍、联用奥马珠单抗(抗IgE生物制剂,有效率60%-70%),或环孢素等免疫抑制剂。2023年《中国荨麻疹诊疗指南》强调个体化治疗,新兴疗法如Ligelizumab(抗IgE单抗)处于临床试验阶段。患者需避免诱因(如压力、NSAIDs),长期管理是关键。

PART 3 讨论环节

在讨论环节,两位专家围绕“如何更好应用生物制剂、抗组胺药、中成药等联合治疗,给过敏患者带来获益?”这一主题,展开交流与探讨

郭秀颖教授:对于轻中度过敏患者,或经济条件有限、无法长期使用生物制剂的患者,采用阶梯式渐进联合策略(以传统药物为主,生物制剂为补充)。

联合方案:

1.抗组胺药(一线):

标准剂量第二代抗组胺药控制症状。

效果不佳时,可增至4倍剂量(需监测心脏QT间期)。

2.中成药(长期调理):

3.生物制剂(必要时短期或间歇使用):

奥马珠单抗:季节性过敏加重时短期使用(如花粉症季节前1-2个月启动)。

度普利尤单抗:特应性皮炎急性加重期使用,稳定后逐步减量。

于艳教授:针对中重度过敏性疾病患者(如难治性特应性皮炎、慢性荨麻疹合并过敏性鼻炎等),传统治疗疗效不佳或需长期控制的患者,采用精准靶向联合策略(以生物制剂为核心)。

联合方案:

1.生物制剂(核心):

抗IgE单抗:适用于IgE介导的多系统过敏(如哮喘+荨麻疹+鼻炎),可降低IgE水平,减少过敏发作频率。

IL-4/IL-13抑制剂:针对Th2型炎症(如特应性皮炎+鼻窦炎),改善皮肤屏障功能和鼻部症状。

JAK抑制剂:用于顽固性瘙痒和炎症控制,快速缓解症状。

2.抗组胺药(辅助控制急性症状):

选择非镇静第二代抗组胺药,用于缓解瘙痒、喷嚏等速发反应。

难治性病例可短期(1-2周)联用第一代抗组胺药,利用其镇静作用改善夜间瘙痒。

3. 中成药(调节免疫,减少复发)

会议总结

李珊山教授:过敏性疾病防治之路任重道远,但每一次学术碰撞、每一份临床经验的积累,都是我们迈向更健康未来的坚实一步。让我们以本次会议为纽带,将今日的共识转化为明天的行动,用科学的力量为患者点亮希望——让过敏不再成为生命的限制,而成为可防可控的常

发表评论

最新评论