“轻松自在,无惧过敏”护佑健康行--过敏性疾病预防与诊疗系列巡讲-四川站

2025年6月10日由《医师报》发起、扬子江药业公益支持的"轻松自在,无惧过敏"护佑健康行--过敏性疾病预防与诊疗系列巡讲-四川站召开。

Patr1开场致辞

本次过敏性疾病预防与诊疗巡讲会议,大会由四川省人民医院陈玉平教授担任大会主席,四川省人民医院王勤、川北医学院附属医院李四军担任主持人,四川省人民医院杨戈教授,四川省人民医院于露教授进行分享课题演讲,加强了医疗专业人员之间的交流与合作,提升全国过敏性疾病相关科室的诊治水平,助力变态(过敏)专科的发展。

四川医学会皮肤性病专委会委员、全国整形美容协会中西医结合分会理事会委员、中国整形美容协会医学美学设计与咨询分会常务理事、中国中西医结合皮肤性病专业委员会委员、四川省老年医学会皮肤病专业委员会委员、四川省国际医学交流促进会皮肤外科与美容专业委员会委员、四川省美容整形协会瘢痕与创面修复分会第一届理事会理事陈玉平主任表示过敏性疾病作为全球健康挑战,近年来发病率持续攀升,对临床诊疗提出了严峻考验。这类疾病不仅影响患者的生活质量,也给家庭带来了沉重的负担。在此背景下,多学科协助诊疗(MDT)模式的重要性越发凸显。通过皮肤科、呼吸科、耳鼻喉科等领域的专业知识,可以为患者提供更精准的全面个体化治疗方案,真正改善患者的预后。本次会议聚集了四川省皮肤科、呼吸科、耳鼻喉科等领域的权威专家,通过跨学科的深度交流与经验共享,我们期待为过敏性疾病提供新的治疗思路。

王勤主任表示随着免疫学不断的深入研究发现,免疫介导的炎症性皮肤病(IMID) 是一组涉及免疫系统异常反应的疾病,它影响的人数是众多的,发病率从40%到60%。从发病机制来看,它拥有很多共性。以皮肤科为例,AD、荨麻疹等都是二型炎症通路的异常激活,产生很多细胞因子,从而介导一系列二型炎症的共病,比如说过敏性鼻炎,过敏性结膜炎,变异性咳嗽或者哮喘等等。这些在本质上具有共同的发病机制。随着机制的研究,相应的大分子生物制剂和小分子靶向药物也就横空问世。但是治疗这些过敏性疾病的基石药物肯定是抗组胺药物。不单单在指南上有规定,而且在医保上也有严格的限定。所以皮肤科医生最熟悉的、用最多的还是抗组胺药物。

Part2 第一环节学术访谈

杨戈教授:《抗组胺药治疗皮炎湿疹类皮肤病临床应用专家共识》解读

会上杨戈教授在西医角度介绍了皮炎湿疹类皮肤病流行病学及抗组胺药应用现状、抗组胺药治疗皮炎湿疹类皮肤病机理、抗组胺药治疗皮炎湿疹类皮肤病的使用方法。

根据皮炎湿疹类皮肤病类型多、涉及部位广等特点,国际疾病分类ICD-11将其分为特应性皮炎、脂溢性湿疹、手足湿疹、眼睑皮炎或湿疹、唇部湿疹等20种左右类型。国外相关指南均推荐使用抗组胺药治疗皮炎湿疹类皮肤病。抗组胺药具有抗炎作用,对诸如肥大细胞、角质细胞、内皮细胞等多种相关细胞的表达均有影响。刘伟副教授表示一代抗组胺药显著降低儿童学习能力及注意力,认为不加选择地使用非处方购买的一代抗组胺药物存在潜在危险。与一代抗组胺药不同,二代非镇静性抗组胺药在显著改善特异性皮炎的基础上,并不对其生活质量造成负面影响,反而显著改善患者的受损生活质量及工作能力。同时特别指出第二代抗组胺药卢帕他定可在2周内有效改善患者瘙痒症状,定治疗后药物不良反应总发生率为18%,长期安全有效。

二代非镇静性抗组胺药相较于一代抗组胺药更安全有效,对于妊娠及哺乳期妇女、老年人、儿童、肝肾受损等特殊人群应首选二代抗组胺药。此外,还提出应视具体情况调节用药,与其他药物合并使用时应注意药物间是否存在相互作用。

Part3 第一环节讨论环节

在讨论环节,“从共识到实践-处方抗组胺药时的困惑及受益”这一问题激起各位专家热烈讨论,从不同角度给出了回应,并分享了各自宝贵的临床经验。

陈明辉主任:现在皮肤病肯定离不开抗组胺药物的治疗。而抗组胺药物从第一代开始,现在有第二代,甚至新三代药物,随着药物逐渐升级,其药物副作用也逐渐减少。第一代抗组胺药吃药频率要更高一些,副作用也更高一些,对排尿、睡眠影响比较大。而二代抗组胺药物可以联合一代的抗组胺药,进一步加强晚上止痒、助睡效果。所以说联合治疗,可以起到更好的治疗作用。

刘涛主任:1、抗组胺药在过敏性疾病中的应用

l 抗组胺药是皮肤科的三大法宝之一,广泛用于皮炎、湿疹等皮肤病的治疗。

l 国内外指南和共识一致推荐使用抗组胺药治疗皮炎湿疹。

l 一代抗组胺药价格低廉,但中枢抑制作用明显,影响患者工作和学习。

l 二代抗组胺药中枢镇静副作用较小,但价格相对较高。

l 不同二代抗组胺药药代动力学、药效学和副作用存在差异,需根据患者情况选择。

2、特殊人群的抗组胺药使用

l 儿童肝脏和肾脏代谢功能未完全发育,增加剂量可能带来安全性风险。

l 长期使用抗组胺药可能导致耐药现象,需考虑增加剂量或更换药物。

l 患者同时患有其他疾病时,需考虑抗组胺药与其他药物的相互作用。

l 严重过敏性儿童按说明书剂量使用抗组胺药可能无法有效控制,需考虑增加剂量。

l 老年人需在保证疗效的前提下合理调整剂量。

3、抗组胺药的性价比和未来研究

l 抗组胺药在过敏性疾病中具有较高性价比,价格相对较低。

l 抗组胺药能快速缓解瘙痒症状,改善生活质量。

l 抗组胺药在有效控制过敏性皮肤病的同时,可减少其他过敏性疾病的并发症。

l 未来需进行更多临床研究,获取抗组胺药在鼻炎、湿疹等皮肤病应用中的循证医学证据。

张蕾主任:

1、临床用药观念和抗药困惑

许多患者在使用抗组胺药物时,存在用药观念问题,如症状时用药,症状消失时停药,导致病情循环往复。临床医生需要与患者沟通,讲解疾病发病原因、机制及用药目的,帮助患者改变传统观念。

抗组胺药物的使用适应症存在问题,如湿疹、皮炎等瘙痒患者,往往选择家用抗组胺药物。抗组胺药物种类繁多,如何选择和连用需根据患者病情和年龄等因素进行个体化选择。

2、抗组胺药物的受益

抗组胺药物能快速缓解瘙痒,尤其对荨麻疹、特异性皮炎等瘙痒剧烈患者效果显著。

抗组胺药物相比生物制剂和JK抑制剂,成本较低,用药安全性较高。

二代抗组胺药具有抗炎和免疫调节作用,对皮疹改善有优良效果。

在常规抗组胺药配合外用激素等药物使用情况下,病情得到改善时,可不再考虑生物制剂和JK抑制剂。

Part4 第二环节学术访谈

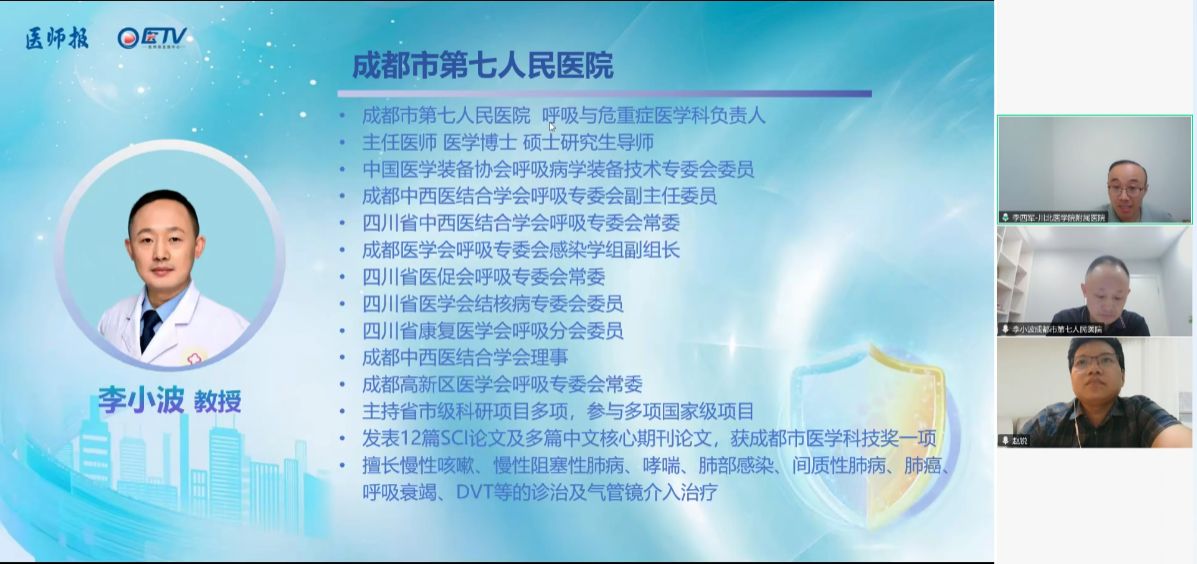

李小波教授认为抗组胺药的使用非常重要,生物制剂也是重要补充。除了药物控制外,心理方面也很重要,要联合控制过敏性鼻炎和哮喘。

于露主任:同一气道,同一疾病-过敏性哮喘和过敏性鼻炎的联合防治

会上于露主任分享了以下观点:

1、过敏性哮喘

过敏性哮喘是支气管哮喘的一种类型,发病率高于非过敏性哮喘,常合并过敏症。过敏性哮喘的定义是由过敏源或变异源引起的,以反复发作的喘息、胸闷和咳嗽为典型症状。

过敏性哮喘的发病年龄较早,常合并其他过敏性疾病,如特异性的皮炎和过敏性结膜炎。过敏性哮喘的肺功能下降速率相对较慢,呼出器一氧化氮检测分值升高。皮肤点刺试验阳性反应,外周血丝酸性粒细胞技术升高,特异性IgE阳性。

2、变异性鼻炎

变异性鼻炎(AR)是机体暴露于过敏源后,由IGE介导的非感染性鼻黏膜慢性炎症。

AR的典型症状包括阵发性喷嚏、流清水鼻涕、鼻痒和鼻塞。

我国有世界上最大的AR患者群,成人AR患病率从2005年的11.1%上升至2011年的17.6%。

AR的临床表现包括鼻黏膜苍白、肿胀、下鼻甲水肿和鼻腔水分泌物。

AR患者中有三分之一合并支气管哮喘,三分之二无哮喘的患者中又有三分之二的支气管黏膜高反应性。

3、过敏性鼻炎与哮喘的一致性

70%到90%的哮喘患者患有AR,40%到50%的过敏性鼻炎患者患有支气管哮喘。

过敏性鼻炎和支气管哮喘的发病机制、临床表现和治疗等方面存在一致性。

4、过敏性鼻炎与哮喘的联合治疗

缓解药物需要数分钟内起效,常用的缓解药物包括短效β2受体激动剂、抗胆碱能药物和全身糖皮质激素。

130烯受体拮抗剂是AR治疗的一线用药,可以单药应用,也可以与二代抗组胺药或鼻用糖皮质激素联合使用。

其他治疗药物包括肥大细胞稳定剂、抗组胺药、鼻用糖皮质激素、白三烯受体拮抗剂、碳抗胆碱能药物和肥大细胞膜稳定剂。

Part5 第二环节讨论环节

在讨论环节,“过敏性哮喘和过敏性鼻炎的联合防治策略”这一问题激起各位专家热烈讨论,分享了各自宝贵的临床经验。

李晓波主任:1、过敏性哮喘与过敏性鼻炎的共病问题

过敏性哮喘常合并有过敏性鼻炎或变异性鼻炎,这些疾病经常一起出现。

哮喘和鼻炎的发病部位都是上下气道的上皮组织,结构来源和细胞成分有相似之处。

单纯治疗哮喘时,如果鼻炎没有得到很好控制,哮喘控制也比较难。

2、治疗策略

l 治疗哮喘和鼻炎的药物选择包括抗组胺药物、局部皮质激素等。

l 联合使用这些药物可以控制大部分病人的病情。

l 对于重度不耐受的环境,可能需要使用生物制剂,如IG单抗。

l 生物制剂越来越广泛地得到医保认证,未来更多患者能从中受益。

l 脱敏治疗对这部分患者也有益,但难度和依从性要求较高。

赵锐主任:过敏性鼻炎和过敏性哮喘是常见的呼吸道疾病,两者经常同时发生,给患者带来巨大的生理和心理压力。

· 良好的心理建设对过敏性鼻炎和过敏性哮喘的患者非常重要,可以提高他们的依从性,改善治疗效果。

· 过敏性鼻炎和过敏性哮喘的治疗需要多学科联合治疗,不同科室的用药方式和给药方法可能略有不同,但联合处理对患者更有益。

黄恒主任:

l 常见的过敏源包括尘螨、动物皮毛皮屑、霉菌、花粉等。

l 药物治疗方面,耳鼻喉科常用糖皮激素加氮卓斯汀组胺药鼻喷剂,口服二代抗组胺药等。

l 慢性鼻窦炎合并鼻息肉的治疗手段包括药物治疗和B型手术。

l 过敏性疾病上下气道的联合防治策略,主要目的是防止过敏源的接触。

l 环境控制也是防治过敏的重要措施,如大气污染、车辆油气排放、空调过滤器等。

l 儿童避免长期口服激素、鼻用糖皮激素治疗三个月,四岁以上患者可使用粉尘满滴剂。

l 慢性疾病治疗需长期随访与评估。

Part6 大会总结

本次会议深入探讨了处方抗组胺药时的困惑及受益,过敏性哮喘和过敏性鼻炎的联合防治策略,为过敏性疾病患者提供更优质的医疗服务。提出了下一步的研究方向和工作计划,进行更深入的临床研究以获取抗组胺药在鼻炎湿疹类皮肤病应用中的循证医学临床研究。大会最后陈玉平主任借本次大会主题“轻松自在,无惧过敏”表达了过敏性疾病困扰的患者的美好祝愿。

发表评论

最新评论