不止于技术 更暖于人心 | 第三届《医师报》中青年麻醉学菁英大区交流会·华东站入围名单公布!

“麻醉医生不应仅仅具备医疗技术,更要成为有温度、有能力的医生,充当患者安全保障的卫士。” 上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉危重病疼痛中心主任俞卫锋教授指出,麻醉医生群体需具备高度的学术素养和良好的人文品质。临床实践中许多手术难度大、风险高,这些承受身心双重压力的患者非常需要麻醉医生给予充分的人文关怀和更多的精神支持;与此同时,麻醉医生更要凭借精湛技术做好麻醉工作,为患者术后快速康复保驾护航。

他强调,基于安全麻醉、学术麻醉、品质麻醉、人文麻醉四个维度,每位麻醉医生从入行开始就应不断锤炼自己,全面实现各项素质的综合提升。

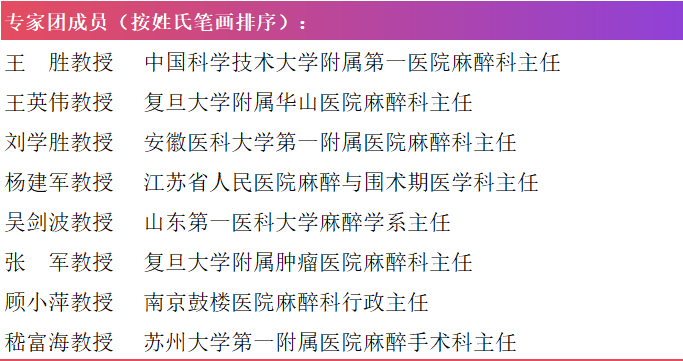

本次会议由《医师报》社执行社长兼执行总编辑张艳萍与山东第一医科大学麻醉学系主任吴剑波教授共同主持,8位来自华东地区顶尖医院的麻醉学科专家组成专家团,围绕上述四大维度对候选人的临床实践智慧与学术探索成果进行专业点评。“这既是华东区域中青年麻醉医师个人专业素养的集中展示,更是区域内麻醉学科在技术创新、科研突破、管理优化与人文实践领域发展成果的全面呈现,为推动麻醉学科进步搭建了高水平交流平台。”吴剑波教授说。

Part1:质量第一,安全麻醉

本次交流会共有4位讲者申报“安全麻醉菁英・技术创新类”,历经激烈角逐,最终中国科学技术大学附属第一医院许辉、上海市胸科医院邱郁薇凭借在麻醉技术与医疗设备创新领域的突出贡献成功入围。专家团分别对讲者进行了点评和提问。并指出,其所关注的内容展现了麻醉领域临床与科研的深度融合,以实际突破回应了临床需求,为提升麻醉安全质量、改善患者诊疗体验提供了有力支撑。

安全麻醉菁英·技术创新类

——入围名单

“麻醉科作为医院的桥梁学科,最易发现临床问题。”许辉介绍,麻醉呼吸机是医院常用设备,在多项治疗中作用关键,但一台麻醉机常为多名患者使用,连台手术时难以彻底消毒,易导致回路污染和定植菌增生,增加患者术后呼吸道感染风险。

针对此,许辉团队与能源院等离子体物理研究所合作,开发了一款等离子体呼吸机快速消杀及尾气降解装置。该装置采用纯物理方式灭菌,处理气体温度低,对被处理物体无热损伤。实验显示,其能迅速灭菌。目前已制作样机,后续将进一步实现内嵌式一体机,达成一键灭菌甚至边灭菌边工作的目标。该成果已授权两项专利,成功转化。

“胸科麻醉技术要求较高,若只做流水线式的工作,难以有所成就。”邱郁薇表示,如何改进技术,让麻醉技术最终能改善患者的预后是她的从业目标。

基于此,邱郁薇多年来一直致力于胸科手术安全麻醉关键技术的临床和转化研究。她指出,胸科手术的麻醉存在诸多特殊问题,如患者多存在心肺合并症,围术期麻醉风险高,气道管理和术后急性疼痛是关注重点,大手术还可能引发围术期的心肌损伤、肺部并发症和谵妄等。

过去5年,邱郁薇及团队取得了一系列研究成果。针对胸科特殊的气道管理,邱郁薇及所在团队一直致力于可视化技术的推广和创新器械的研发,大大保障了胸科气道的安全,相关研究发表在Journal of clinical anesthesia; 平面内胸椎旁阻滞技术及阿片类节俭很大程度上减少了患者术后急慢性疼痛,促进了术后快速康复,相关成果发表在European Journal of Anaesthesiology等。

Part2:麻醉前沿,技术创新篇

“学术麻醉菁英·科研创新类”共4位讲者分享了他们在麻醉学领域的最新科研成果。其中,复旦大学附属华山医院杜文杰与东南大学附属中大医院邱丽丽凭借其在疼痛管理和围术期认知功能障碍方面的开创性研究脱颖而出,为麻醉学基础理论研究与临床实践应用带来了新的思路与方向。

学术麻醉菁英·科研创新类

——入围名单

杜文杰的科研核心方向为全麻神经机制,重点聚焦蓝斑去甲肾上腺素系统(简称LC-NE系统),包括该系统及其调控的神经网络在全麻中的作用,以及通过胶质脑淋巴系统发挥的作用,相关成果已发表于《Cell Reports》《Br Journal of Anaesth》等期刊。此外,作为麻醉医生,他还关注疼痛与镇痛领域,参与的病理性疼痛及吗啡耐受机制研究发表于相关学术期刊。他提到:“已有研究表明LC-NE系统可调控睡眠觉醒,但在麻醉中的研究尚不够深入。”

基于此,他提出三个科学问题:一是丙泊酚如何影响LC神经元活动;二是丙泊酚是否直接调节LC神经元的NE释放;三是LC下游神经网络如何参与和调控麻醉状态。

杜文杰的整体科研目标是聚焦蓝斑去甲肾上腺素系统,深入研究其下游神经网络及调控的胶质细胞、淋巴系统在麻醉过程中的作用与机制,为新型麻醉药研发及靶点选择提供潜在理论依据。

邱丽丽的科研方向主要聚焦于围术期神经认知障碍(PND),她总结出三个创新点:一是证实氧化应激和神经炎症在PND始发环节的关键作用,尤其指出海马内神经炎症可能持续更长时间;二是明确PV中间神经元及其微环境在PND中的重要作用;三是证明兴奋抑制性突触传递失衡和突触可塑性受损在PND中的重要性。

基于前期对老年PND相关机制及全麻药对发育脑神经毒性机制的研究基础,邱丽丽发现七氟烷多次暴露会导致成年期认知功能受损,伴随海马神经发生受损及PV中间神经元功能障碍,而PV中间神经元在调控神经干细胞信息稳态中作用关键,因此后续将集中探讨PV中间神经元介导的神经干细胞信息稳态调控在七氟烷多次暴露致远期认知功能障碍中的作用及机制,推测脂质代谢物鞘氨醇-1-磷酸盐(S1P)及其受体S1PR2通路可能发挥重要作用。

Part3:精益管理,效能提升篇

本次申报“品质麻醉菁英·管理创新”类的选手共有4名,专家团针对每位讲者的汇报,进行了深入点评与提问,碰撞出思维的火花。其中,复旦大学附属中山医院梁超、安徽医科大学第一附属医院张继千在管理思路与实际成效方面表现突出,为麻醉学科管理提供了新的借鉴方向。

品质麻醉菁英·管理创新类

——入围名单

在管理工作中,梁超始终以党建引领为方向,深刻领会并践行“以人为本,临床为魂,教书育人,科研强科”理念,在此基础上提出“求同存异”的思路,致力于在新集体中实现员工个人价值与集体价值的共创。

谈及科室管理,梁超表示制度是底线和约束,科室在医教研方面实行专人专管,绩效侧重奖励。针对科室本土人员存在的学历结构待优化、科研基础薄弱等问题,他借助总部优势,全面开启与总部在医教研方面的“传帮带”模式,两年间共派出10名人员前往上海学习临床科研。

经过两年的发展,科室在新技术、新理念应用方面取得显著成果,如胸科麻醉阿片类节俭技术的建立、长效局麻药脂质体布比卡因超适应症研究、胸段硬膜外麻醉技术的探索与应用拓展等。“年轻医生在这一过程中找到了自我价值,明确了不足,实现了全面发展,在各个亚专科中崭露头角,科室的科研实力也显著提升。”梁超说。

张继千详细介绍了其所在实验室的历史沿革。该实验室的发展历经多个重要节点:2007年科室获得安徽省临床重点专科;2012年成为国家临床重点专科建设点,自此开始筹备麻醉学实验室;2019年获得医院高峰学科资助,每年500万,连续资助5年,实验室由此进入发展快车道;2020年获批安徽省教育厅重点实验室,同年还获得国家一流本科专业建设点,进一步提升了学科知名度;2024年获得安徽省教育厅创新团队称号。

在学术成果方面,实验室围绕麻醉与脑功能、肝功能、心肺功能的临床与基础研究开展工作,收获颇丰。管理制度上,实验室建立了完善的体系,涵盖实验室管理制度、安全制度、仪器设备使用管理制度等。张继千表示,实验室未来将致力于完善管理体系、推动信息化建设、加强专利申请与科研成果转化、加强基金申报交流以争取更多更高层次的科研人才项目资助,深化科学研究内涵,实现论文发表从数量向质量的提升。

Part4:技术与温情,公益基层篇

华东站共有7人申报“人文麻醉菁英·公益基层”类,最终江苏省人民医院朱琳佳、复旦大学附属上海市第五人民医院孙申、中国科学技术大学附属第一医院朱冰青、苏州大学附属第一医院单希胜凭借扎实的基层帮扶实践与人文医疗理念脱颖而出,从国内基层到援外一线,从技术帮扶到知识科普,他们用专业与情怀诠释着“麻醉不止于技术,更在于温度”的理念,让公益医疗的光芒照亮更多角落。

人文麻醉菁英·公益基层

——入围名单

朱琳佳响应优质医疗资源下沉的号召,共参加了两次下基层活动,扎根一线岗位并取得了较好的工作业绩。

2023年5月1日至10月31日,朱琳佳进驻陕西省富平县人民医院。她的工作内容主要集中在基础医疗安全保障与新技术推广层面,通过理论培训与临床带教相结合的方式,优化了该院围术期管理流程,提升了团队的救治水平。重点突破了胸外科手术、困难气道患者纤支气管镜的使用以及超声可视化技术在神经阻滞与血管穿刺中的应用,助力实现90%患者在县域内就诊的需求。

时隔两年,朱琳佳加入了第二阶段的下基层活动,此次前往的是江苏省宿迁市。该地区医疗资源较为充沛,老百姓对医疗服务品质要求也更高,因此她的帮扶重点也随之调整。除了基础的医疗安全保障外,还涵盖睡眠医学中心、医疗美容中心与疼痛专科的建设,以及科研素养的提升。

她表示:“通过技术平移、人才孵化、体系构建三位一体的帮扶模式,真正实现了从输血向造血的转变,为基层留下了带不走的医疗队。”

在孙申的职业生涯中共有两次基层援建经历:一次是参与云南省金平县的定向援建项目,另一次是在宁夏回族自治区人民医院进行为期一年的挂职。其中,在云南省金平县的援建偏重于技术帮扶,而在宁夏回族自治区人民医院挂职期间,则更侧重于两地学术交流与更高层面的技术培训。

未来工作计划方面,孙申聚焦于“惠民协作背景下,东西部医疗理念的创新融合与实践推广”。医疗理念创新融合主要包括舒适化医疗和智慧麻醉两个方面,他希望将这两方面从东向西传播;同时将生态文明理念由西向东推广。

目前他已开展一项基础研究,探索特色中草药在疼痛管理中的机制。他表示,未来计划依托复旦大学科研平台,从中药活性成分筛选和机制研究入手,探索其在慢性疼痛中的作用机制和临床价值,破除老年患者慢性疼痛管理难题,通过基础研究与临床研究结合,发挥宁夏中医药优势,实现中西医结合推进医疗理念实践推广。

如何让我们的麻醉知识变得更加有温度,如何让我们的麻醉小常识能够深入到社区,深入到我们普通老百姓的身边?

2023年,朱冰青主动申请前往当地一家社区医院,开展对口支援基层的医疗服务工作,为期一年的基层医疗志愿服务经历让她深刻认识到,“精湛的医疗技术,高深的医学知识,最终是需要转化到我们普通老百姓当中的”。

在基层服务期间,朱冰青的工作内容丰富且扎实。她深入社区,重点普及社区缺乏的麻醉门诊及围术期医疗咨询等内容,通过义诊、麻醉咨询门诊、专题讲座等形式,向社区群众普及围术期麻醉评估、无痛分娩、无痛诊疗等麻醉相关知识。同时,朱冰青还大胆尝试走向医学脱口秀舞台,用通俗易懂的段子传播麻醉学知识,让大众对麻醉从不懂和恐惧转变为了解和安心。

“从手术室走向社区,从基层科普走向脱口秀的舞台,我想麻醉医学的人文精神就是在于不断让临床技术下沉到基层,让我们的临床知识通过更加新颖的方式不断出圈。” 朱冰青说。

单希胜介绍了他参加第31期中国(江苏)援桑给巴尔医疗队时的经历。

单希胜所在的阿卜杜拉姆才医院位于奔巴岛,该院常规设有两个手术室,其中一个配备中国产麻醉机用于全麻手术,另一个专门开展椎管内麻醉,无麻醉机,仅靠呼吸球囊提供呼吸支持。

他提到,岛上条件艰苦,常年缺水断电。有次进行急诊剖宫产时突然停电,他和手术室护士便用手机辅助照明完成手术。此外,他还利用医疗队随身携带的便携式超声,开展超声引导下神经阻滞的临床与教学活动。

“授人以鱼不如授人以渔,临床带教也是我们工作的重点。”针对新生儿窒息发生率高的问题,单希胜团队对妇产科护士、助产士及儿科护士开展新生儿抢救培训,同时进行呼吸机操作、连续硬膜外置管等当地所需技术的培训,并参与大量课外会诊,为兄弟科室提供技术支持。他们还自行组装腔镜设备,成功开展岛上第一台腹腔镜下子宫肌瘤切除术。

医疗队工作获当地政府高度肯定,在归国前夕,他们受到桑给巴尔总统亲自接见并授勋。

本次大区交流会·华东站在专业分享与深度点评中画上句点。张艳萍社长表示:“我们殷切期望有更多中青年麻醉医师参与到菁英交流活动中来,在成长与发展中与时代同行,为我国从麻醉大国向麻醉强国迈进、为麻醉领域事业发展贡献更大力量。并期待9月18日在厦门与大家相见,共同见证华东菁英在全国舞台上的卓越风采。”

发表评论

最新评论