医生是患者的第一剂药

心身医学从医学、心理学、社会学多角度诠释健康的概念,对疾病的认知从理论到实践提供了新的视角。

作为医务人员心身医学的基本技能,“巴林特小组”架起桥梁,将精神分析和动力学思维当作和生物学一样重要的基础,整合进医生培训中。

巴林特小组是一种聚焦于医患关系的病例讨论形式,集中体现了“以患者为中心”的医疗模式,是建立职业化医患关系的一门技术,提升心身医学整体认识。通过巴林特工作引向心身思考,可有效缓解职业压力,避免医生职业耗竭,促进医务人员自我成长;体验心理生理整体关注的成就感,使医生的人格发生细微且重要的变化。

医生的倾听与关心类似药物

巴林特小组基于“the doctor,drug”的理论,即医生对患者的倾听和关心可以起到类似药物的作用。北京协和医院魏镜教授对这句话的体会进一步升华:“医生开给患者的第一种药是自己。”巴林特小组就是研究“医生的药理学”的小组方式。

巴林特小组如何开展?

,组长由巴林特小组有经验的医师担任,熟悉小组进程,胜任小组督导工作,并将医患关系的基本假设付诸实施。小组定期会面,所有参与者坐成一圈,每次活动讨论1个案例。

整个过程着重探索医患关系层面被忽视的部分,促进对于医生和患者之间关系的理解和思考。讨论的案例由组长邀请,在小组中自发产生。通常是那些令医生有着强烈感受的患者或医患情形。

巴林特小组工作流程

巴林特小组工作流程

第一步:由组长强调小组所遵循的基本原则:保密、界限、负责、守时。然后询问小组成员谁愿意叙述1个自己在临床工作中与患者之间沟通互动的案例,如有多名组员要求发言,分别简介自己的案例,再由全体组员举手表决;

第二步:由提供案例的组员描述与该患者的沟通过程、存在的问题及困扰,报告完毕,其他成员可以询问希望了解的相关细节问题,由案例报告者根据实际情况予以回答;

第三步:经过片刻安静思考后,小组成员自由阐述自己的内心想法、躯体感受等,以及在讨论过程中的想法改变,该阶段案例提供者退到圈外一步并仅仅是倾听,暂不作反馈;

第四步:邀请案例报告者回来并总结发言,根据所有成员的发言重新认识之前没有发现的问题,总结对自己触动最大的发言;最后由组长总结,结束本工作流程,并感谢案例报告者。

常用技术和方法:金鱼缸和雕塑

“金鱼缸”和雕塑是巴林特小组工作常用技术和方法。因为8~12位组员围圈而坐的场景胜似金鱼缸,所以巴林特小组又被称作金鱼缸组织。“金鱼缸”作为一种在大的团体中呈现巴林特小组活动的方式,主要用于对巴林特小组的操作过程进行示范、学习和观摩。

“雕塑”即案例提供者挑选组员去扮演案例中的角色如患者、医生、家属、疾病等,通过雕塑技术这样一种非语言形式的系统性视角,了解一个复杂的系统和其中的人际关系及其动力。小组成员使用“雕塑”中的体验和观察,展开关于医患关系的讨论。

巴林特小组实质是认知与情感的学习

小组实践中小组成员自由地开展讨论,多维度、多视角地观察问题所在,增加医生的自我觉察能力,帮助其知晓自己的态度,并促使其作出改变。医生的思想、感觉和躯体感觉借助小组分析,报告者得到一种新的观念和方式,因此盲点被照亮。

巴林特小组的实质是认知与情感的学习。通过小组讨论为医生创造一个持续的学习环境,注重提高倾听和共情能力,使其有机会通过反复的探索和验证来获得新的认知学习,发展正确的心身医学基本技能,从而促使其理解医患关系和难以相处的患者。

巴林特小组的心身医学意义:以患者为中心

一直以来,医生只是根据其对患者病情的判定来决定诊断和治疗,患者有时仅仅被视为一个医疗对象。

在当代中国,随着社会的进步和法治的健全,患者的自我保护意识逐渐增强,对健康的要求也提高了。但中国特殊的文化传统和历史造成国人在面对巨大的精神和心理困难甚至创伤时,不愿意面对和接受,往往以躯体疾病的方式呈现。

在每种疾病中,患者的躯体、精神和社会问题都是交织在一起的,心血管病也不例外。随着众多高新技术的引入,心血管病有了革命性的治疗进步。但心血管病伴发的心身障碍却有增多、增重之趋势,并已成为当今困惑心血管医师的最主要的问题。

2014年1月,在胡大一教授牵头组织下,《在心血管科就诊患者的心理处方中国专家共识》发表在《中华心血管病杂志》,旨在将双心医学作为心血管病整体防治体系的重要部分,这也是对心身医学的最好诠释。继“双心”医学提出以后,诸多同仁们孜孜不倦、殚精竭虑,在医疗实践中尊重个体的感受,寻求行之有效的干预技术,从大健康、大临床视野来完善“双心”整体体系。

2016年,中华医学会心身医学分会全国年会上成立了双心协作学组,该学组通过搭建一个开放而多元的平台,希望通过“以患者为中心”进行诊疗实践,更新诊疗思维模式,提高临床实践技巧,尤其是探索适合目前中国国情的“双心”医学发展模式。

长城国际心脏病学会议已经连续两年设立巴林特小组工作坊,其作为心血管医务人员心身医学基本技能的重要课程,对心理和躯体疾病予以共同关注。

相关链接

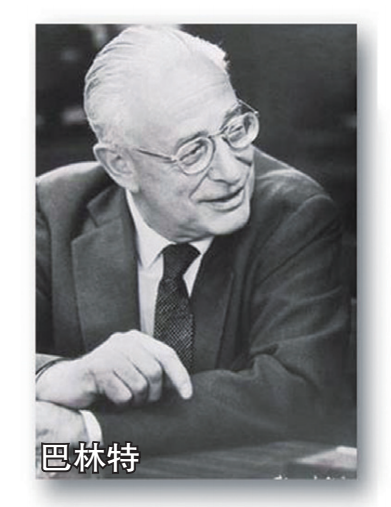

巴林特小组起源与现状

20世纪50年代,巴林特小组由匈牙利精神分析师米歇尔·巴林特创建。巴林特在对全科医生进行精神分析临床督导过程中,以小组讨论的方式,帮助医生发现和解决他们在治疗实践中所遇到的各种问题。在生物-心理-社会模式下,应用其精神分析眼光去理解疾病的发生、发展,由此创建了一种心身技能培训模式——巴林特小组。

1975年成立国际巴林特联盟。

2005-2008年,上海同济大学和德国弗莱堡大学心身医学科联合开展“Asia-Link”国际心身医学合作培训项目,开展心身医学基本技能课程培训,由此巴林特小组这一工作方法引入中国。近年来,复旦大学附属中山医院、上海精神卫生中心、北京协和医院、广东精神卫生中心等单位举办培训,巴林特小组迅速在中国扩大了影响。

2011年中国巴林特联盟正式成立,并于2012年以国家成员身份正式加入国际巴林特联盟。

发表评论

最新评论