心衰合并房颤患者临床管理策略

心血管医生要重视心衰合并房颤全面防治,合理用药、合理手术,减少并发症、改善预后,为降低发病率、死亡率和致残率而积极努力。

心衰合并房颤患者预后不良

房颤会加重心衰患者血液动力学异常,导致原有症状加重,使无症状的左室功能异常患者出现明显心衰症状。10%~35%临床慢性心衰患者伴房颤:NYHAⅠ级患者房颤发生率约为4%,NYHAⅡ~Ⅲ级患者为10%~26%,NYHAⅢ~Ⅳ级患者为20%~29%,NYHAⅣ级患者达50%。

心衰引起心房扩大、心肌牵张、心房间质纤维化,导致心房传导延迟、不均一性增加,以及心房电重构、机械重构,增加房颤概率。房颤可致房室同步性丧失,不规则、快速心室率对心功能产生不利影响,且长期、快速心室率可致心动过速性心肌病。可见,房颤与心衰互为因果。心衰合并房颤可引发恶性循环,导致疾病恶化和预后不良。

近期Meta分析显示,与窦性心律的心衰患者相比,心衰伴房颤患者的预后更差。GWTG-HF研究发现,房颤(尤其是新诊断房颤)是心衰患者预后不良的独立预测因素。同时,心衰是进展为持续性房颤的预测因素。观察表明,房颤也是心衰患者住院的独立危险因素(HR=3.4);心室率控制不佳的持续性房颤或高负荷阵发性房颤患者,1个月住院风险进一步增加(HR=5.9)。

治疗房颤是改善心衰预后的有效策略

药物治疗

药物治疗的主要目的是控制心室率和维持窦律。但尚无研究表明心衰伴房颤患者节律或室率控制孰优孰劣。RACE试验认为,节律控制可降低心血管病死亡率和因心衰住院率,但仍有争议。此外,长期服用胺碘酮常导致不良反应。美国房颤指南指出,决奈达隆禁用于NYHAⅣ级心衰患者以及近期需住院或心内科就诊的NYHAⅡ~Ⅲ级心衰患者。

心衰是房颤患者血栓形成的危险因素,具有任何其他危险因素的心衰患者均需终身口服抗凝药物。达比加群酯、利伐沙班、阿哌沙班等新型抗凝药物有望实现更简便的治疗。

肺静脉电隔离术治疗

肺静脉电隔离术已成为有效控制节律的重要方法,尤其对于阵发性房颤和持续≤2年的持续性房颤患者。对于有心衰风险的房颤患者,尽早和积极采取导管消融达到有效节律控制,是降低或消除心衰风险的根本措施。

MANTRA-PAF和RAAFT-2试验结论类似,即导管消融在降低房颤负荷、减少复发、改善生活质量方面优于药物治疗。2012年欧洲房颤指南提出,导管消融可作为部分阵发性房颤初始治疗(Ⅱa,B),且部分患者推荐级别为Ⅰ级。心衰合并房颤患者的导管消融成功率较低且风险较高,指南持较谨慎态度。

近年来,新的消融策略和方法不断出现。通过软件自动分析并确定维持房颤发生的局灶“转子”(FIRM)的研究显示,FIRM组成功率显著高于对照组。此外,冷冻消融导管、高频聚焦超声球囊、直视化激光消融导管、多极环形消融导管、高密度网状消融导管等为提高消融效率带来希望;磁导航系统、心腔内超声心动图、经食管三维超声心动图、旋转式血管造影等进一步简化操作,提高疗效和安全性。

心脏再同步化治疗

房室结消融可用于药物控制室率不理想或肺静脉电隔离术后仍有症状的患者,并能有效地控制心室率。AVAIL CLS/CRT试验显示,难治性房颤患者在房室结消融术后行心脏再同步化治疗可显著改善左心大小和功能,而常规右室起搏无此获益。

新近两项Meta分析研究了进展性心衰或室间不同步伴房颤患者行心脏再同步化治疗的效果。结果显示,患者全因及心血管死亡显著减少,NYHA分级明显提高。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

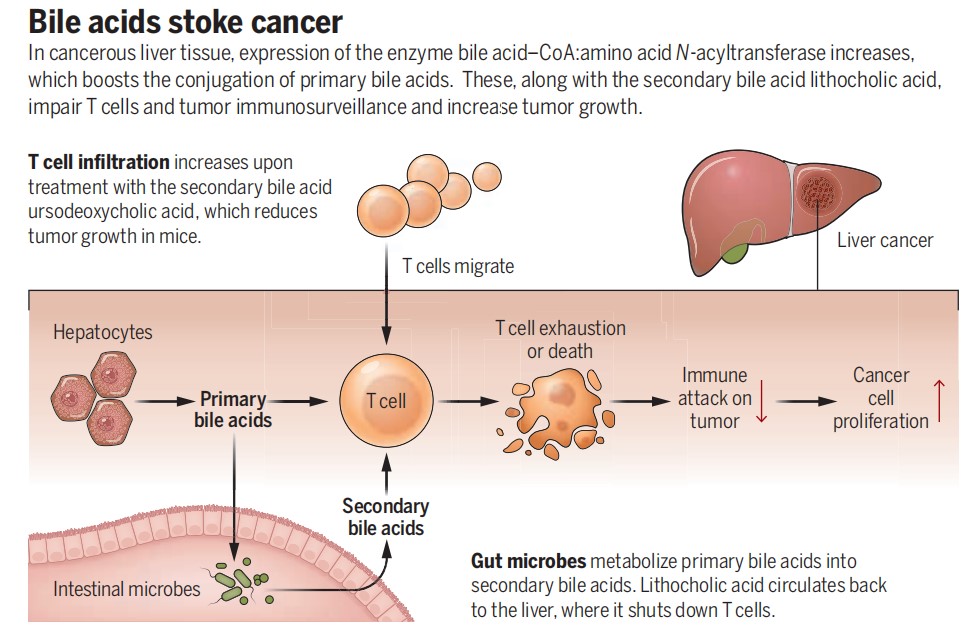

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

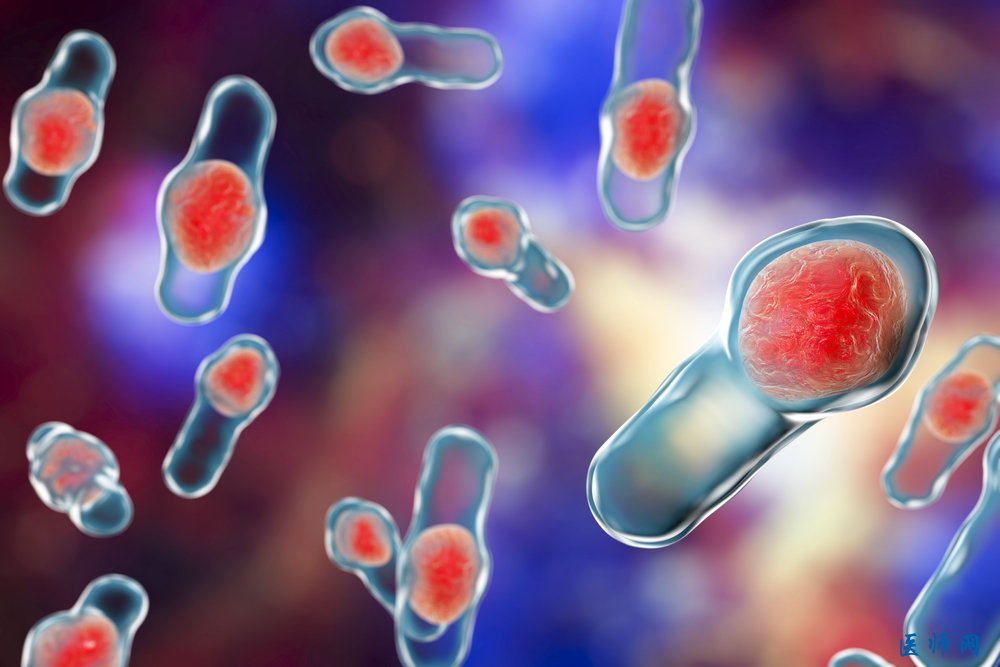

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05