絜矩有道 始得初生(上接第18版)

学术热点

捐献器官质量将成为肝移植外科热点

武汉大学中南医院叶啟发教授介绍了480例公民逝世后器官捐献(CDCD)422例肝移植疗效分析。2010年6月至2016年7月武汉大学中南医院、中南大学湘雅三医院累计完成480例CDCD,其中脑死亡器官捐献(DBD)124例,心脏死亡器官捐献(DCD)81例,脑-心双死亡器官捐献(DBCD)217例,分别为29.38%、9.19%和51.12%。器官使用率和弃用率分别为87.92和12.08%。

分析捐献成功者群体,以中青年为主体,20~50岁,人均月收入、家庭关系复杂程度与捐献率呈负相关。捐献成功率达19.75%(480/2430),失败率80.25%(1950/2430)。 捐献失败原因为家属不同意、经济纠纷、供者处理时效不当、供体不适宜捐献等。

捐献肝脏质量的基础与应用研究将成为肝移植外科的热点。DBD时,循环功能不稳定,大量血管活性药物会降低腹腔脏器灌注,损伤肝肾功能,导致肝肾综合征,转氨酶、肌酐上升。DCD移植术后疗效尚存在争议。PNF、EADF或IPF成为术后早期死亡和再次移植的主要原因,ECMO的使用可确保脏器灌注及氧合,更好的维护DCD的脏器。DBCD捐献移植更符合中国国情,发生DBD后抢救期间可为移植协调员争取协调时间,同时也为DBD过度到DCD供体质量的修复赢得时间。DBCD经更长时间的供体修复、养护和相应预处理,因而疗效优于DBD和DCD。排斥反应、原发疾病、胆道并发症、微生物感染、急性肾损伤及肝肾综合症是影响长期疗效的主要因素。

DCD供肾已成为我国肾移植最主要器官来源

解放军第309医院石炳毅教授介绍,肾移植领域近期研究热点包括临床免疫耐受及免疫耐受机制研究、T淋巴细胞在肾移植领域的应用研究、供者特异性抗体及AMR研究、我国DCD供肾在肾移植领域的发展现状、肾脏缺血-再灌注损伤防治研究新进展、免疫抑制方案研究进展、移植免疫信号通路调控新分子。

2007-2015年,我国活体肾移植数量趋于平稳而DCD肾移植数量明显上升。2015年,我国共完成肾移植7131例,其中DCD供肾为4951例(占69.44%),DCD供肾已成为我国肾移植最主要的器官来源。2009-2015年全国DCD肾移植累计例数前五名省份分别是广东、湖北、湖南、广西、浙江。数据显示,2015年中国器官捐献在数量上已处于亚洲国家首位,百万人口捐献率(PMP)达2.1,相比 2010 年的0.03提高了70 倍,虽然相对于欧美国家来说仍然相去甚远(西班牙PMP为34.23,美国PMP为25.68),但已初步探索出一条符合中国国情的DCD工作模式,取得了阶段性成果。

供体器官的保存也开启了一个新的方向,低温供体器官灌注向常温机械灌注(NMP)转变,兼具保护和修复作用,有助于减轻IRI,控制及减轻炎症过程,促进组织细胞修复和再生,并增加供体器官利用。目前主要应用以下方法来减轻移植肾IRI:缩短供肾缺血时间、抗氧化剂的应用、抗炎症药物的应用、缺血预处理、中药及中药提取物的应用。

造血干细胞诱导肾移植免疫耐受初具成效

复旦大学附属中山医院戎瑞明教授介绍,制约肾移植长期存活的核心是免疫排斥问题。随着肾移植外科技术的成熟和新型免疫抑制剂的使用,肾移植的短期存活率显著提高,但长期存活仍不理想,移植肾的10年存活率仅约50%,其中70%的移植肾失功能的原因为免疫剂用量不足导致的排斥反应。

肾移植免疫耐受指在不使用疫抑制剂的情况下,受者对移植肾不发生排斥反应,同时又保留了正常的免疫功能。根据免疫学原理,人们采用克隆清除、阻断共刺激信号、输注调节性免疫细胞等方法,在动物模型中取得了成功。但遗憾的是,上述方法没有在临床成功建立免疫耐受。供者造血干细胞输注联合肾移植是目前临床上唯一能成功诱导肾移植免疫耐受的方案。该方法能重建受者的免疫系统,形成供受者嵌合体,临床疗效显著。

目前,美国麻省总院、斯坦福大学、西北大学/路易斯维尔大学等国外几家著名肾移植中心开展了肾移植临床免疫耐受诱导方案的研究取得了一定的成就。并与国际上其他3家单位同期开展了供者造血干细胞输注联合肾移植的临床试验,取得了十分重大的突破。2例患者已完全停药,其余患者平均用药也减半。

与国际上其他研究团队相比,复旦大学附属中山医院的诱导方案在HLA相合和不相合患者中都成功诱导了免疫耐受,具有简捷和成本低的优点,且无明显并发症。

大会发出“接力生命、护航移植”的公益活动倡议。郑树森院士表示,我国的器官短缺问题仍然严重。据统计,我国每年仍有30万终末期器官衰竭患者在等待器官移植,且由于器官转运程序的复杂、效率低下,器官浪费现象严重,每年约有15%的器官弃用,导致许多捐献成功的器官不能及时为等待移植的患者延续生命。

为改善器官质量、减少器官浪费、缓解器官供需矛盾、通畅器官转运的问题,解决制约我国器官移植事业发展的瓶颈和豁口,近期,国家卫生计生委联合国家六部委联合发文建立开通人体器官捐献转运绿色通道,规范和畅通的运转流程,提高器官转运效率。器官移植医师分会也正积极组织专家发布中国移植器官保护专家共识,逐步筹建器官移植质量控制学组,规范移植器官保护流程,提高供体器官质量。器官捐献转运绿色通道的开通是我国器官移植行业的里程碑,国家进步的重要标志。

器官获取与分配

移植器官公平、公正和科学分配是全社会的共同追求

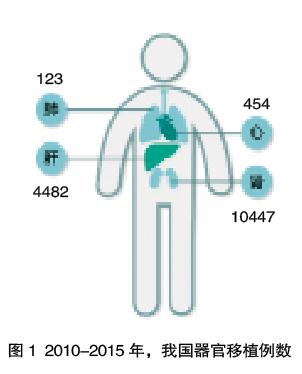

中国人体器官分配与共享系统中心江文诗介绍,2010-2015年,我国器官捐献共5908例(增长80倍),开展器官移植手术15 506例(图1)。2015年,中国DCD供体2766例,在世界器官捐献数量上排名第三。2010-2015年,我国DCD肝肾移植和活体肝肾移植均呈上升趋势,DCD供体上升趋势尤为明显。我国儿童肝移植蓬勃发展,2010-2015年,儿童供肝总数为524例,其中活体供肝358例,是美国的7倍。儿童器官捐献者人数逐年上升,2015年,儿童捐献环比增长37.3% (成人捐献环比增长63.49%)。

2013年8月,《国家卫生计生委关于印发人体捐献器官获取与分配管理规定(试行)》要求捐献器官必须通过中国人体器官分配系统进行分配,任何机构、组织和个人不得在器官分配系统外擅自分配捐献器官,确保器官分配公平、公正和科学。

中国器官分配基本原则包括区域优先的原则、综合评定原则、禁止原则。其中综合评定原则包括:病情危重优先原则(肝),1A(如不接受手术寿命将<7 d)>MELD/PELD(预测终末期肝病患者不接受移植3个月的死亡风险);儿童匹配优先原则;HLA配型优先原则(肾);血型相同优先原则;等待顺序优先原则;稀有机会优先原则(肾);器官捐献者直系亲属优先原则。

江文诗表示,加强行政监管,做到监控网络全面覆盖,详细记录器官来去全过程,确保公民逝世后捐献的每个器官溯源性,为器官捐献与移植质量监控奠定数据基础,将是器官分配的新常态。

发表评论

最新评论

-

new打造消化医学学科高地 泰康医疗消化医学中心成立揭牌

2025-06-29 -

06-242025

多方合力聚焦妇幼健康 让科学信息抵达每一个家庭

-

new聚焦AI时代的病理检验智慧化建设与创新,第三届中日病理检验创新论坛召开

2025-06-20 -

new泌尿医学中心挂牌成立!泰康医疗战略学科发展提速

2025-06-17

-

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

2022年度珠江肝胆专科医疗联盟高峰论坛顺利召开

2022-09-27 -

“胰”起向未来!感染性胰腺坏死的干预方式专题研讨会线上召开

2022-05-31 -

创建平疫结合的呼吸道传染病应对体系是时代所需!2022年度中国呼吸学科发展大会在京举行

2022-01-11 -

詹启敏院士:便捷医疗流程,优化医疗服务是我们这一代人义不容辞的责任

2021-11-29

-

生物治疗:修剪枝蔓 力促健康成长

2017-09-22 -

第四届东方呼吸病学术会议专题

2020-09-06 -

聚焦房颤“前沿与创新”,共同推动房颤事业发展|第21届心房颤动论坛(7.7·大连)开幕

2023-07-10 -

聚中国智慧,绽放慢乙肝临床治愈新梦想

2023-05-16 -

“三潮汇聚 勇立潮头”-西安交通大学校长王树国在深圳发表演讲

2023-07-18 -

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

专家提醒:未病先防 积极合理接种疫苗

2023-07-22