内镜学科发展有赖技术创新与器械进步

经自然腔道内镜手术(NOTES)被认为是继腹腔镜之后的第三代微创技术。近年来,随着这一治疗理念的不断深入人心,以及相关内镜器械设备的不断更新,NOTES及NOTES相关衍生技术得到了巨大发展。8月5-7日,第四届哈尔滨NOTES暨内镜治疗技术国际高峰论坛在哈尔滨召开。会议邀请到美国、西班牙、日本、韩国、俄罗斯、印度、巴基斯坦等国的国际知名消化病学专家,以及国内消化科、普外科同行就消化内镜诊疗技术的最新进展进行了交流,吸引了全国上千名临床医师参会。

与会专家、学者围绕内镜微创理念的发展、NOTES相关最新研究、技术/器械相关进展、消化内镜未来发展方向等热点话题展开了广泛而深入的研讨。大会还安排了精彩的消化内镜临床操作表演、胶囊内镜及国产内镜演示。会议自2013年开办以来,每年吸引了众多国内外消化内镜医师和消化外科医师,搭建了与国外NOTES权威专家交流合作的稳固平台,成为国内NOTES领域最重要的学术研讨会。

会上,哈尔滨医科大学附属第二医院消化内科与“微系统医疗器械国家地方联合工程研究中心”联合成立了“NOTES微创手术技术研究中心”。国家工程研究中心许杰主任给“NOTES微创手术技术研究中心”主任刘冰熔教授授牌。

主席报告

怀揣梦想 在创新路上永不言弃

世界首例应用可脱离式肠道术野保护气囊行肠腔消毒的NOTES手术、世界首例人体经肠道纯NOTES手术、世界首例NOTES保胆手术等多项世界第一NOTES术式的发明者、大会主席刘冰熔教授与参会代表分享了其创新的历程和经验,并介绍了NOTES未来的发展方向。

既异想天开 更脚踏实地

刘教授介绍,哈医大二院消化内科从2004年的仅50张床位、平均住院人数不足50人,发展到目前已拥有240余张床位、3个内镜中心,拥有100余人的团队,年内镜检查及治疗数量近7万例,年出院人数超过1万人。技术创新始终贯穿于整个科室的发展过程中。

为了创新这个目标,需要做很多准备。首先是思想准备。怀揣梦想是创新的第一步,目标定得越高,实现的也会越多。德国医生Werner Theodor Otto Forssman第一个将心导管应用于人体,于1929年亲身试验,但他的这项技术被讽刺为“马戏场上的技术”后不得已放弃了自己的科研工作。后来美国医生Andre Frederick Coumand和Dickson Woodruff Richards合作日趋完善心导管检查方法,并共同获得了诺贝尔生理学及医学奖。

其次是技术和知识的准备。包括前期要有大量知识、经验积累,扎实的内镜操作技术,一丝不苟的标本处理能力。

第三是不要惧怕失败和困难,而应迎难而上,乐于拥抱困难,这也是一个学习的过程。刘教授尤为强调了这一点。他表示,其刚开展NOTES手术时也非常困难,常会遇到患者大量出血的情况,后来参加国际学术会议看到日本学者止血的手法,便学习过来。

第四,进行创新时理念支持十分重要。如根据外科造瘘的思路创新解决NOTES穿孔并发症问题;据外科手术冲洗思路,开展经内镜导管冲洗脓液(如经结肠镜逆行性阑尾炎治疗术,ERAT);固有肌层剥离新理念;单向引流管,只流入肠腔,不入腹腔等。

最后,刘教授强调,永不放弃是做成一件事的关键,创新亦如此。这是刘冰熔教授的人生信条。

与企业联合 走器械研发之路

刘教授表示,未来NOTES等内镜技术的发展不仅是术式的创新,更希望通过术式创新推动器械的发展。

NOTES技术经历了很大的波折。从直式镜、半曲式镜,到纤维镜,整个内镜技术的发展过程中,企业起了非常大的推动作用。企业由于自身利益的要求,会逐渐推动内镜器械的不断发展,同时内镜的发展改变了器械的使用,使技术不断进步,工作越来越容易。

刘教授表示,在其读本科的时候高水平的消化科医生开展ESP能在3 h完成一个造影已很了不得,而如今一个医生半小时就能做一个治疗,这是器械进步和改革加技术改良实现的。

IT刀和HOOK刀的出现为内镜学科带来了历史性的变化。正因为这两把刀,才有了ERCP、EFR、NOTES等技术的发展,这是非常大的进步。“而发展至今日,用这两个简陋的工具完成复杂的NOTES手术,已变得非常艰难。”刘教授说。

再如对于ERAT,肠镜和胃镜活检孔道不同,胃镜做阑尾相对合适,但阑尾的治疗成功率仍受内镜活检孔道位点的影响。目前刘教授正与国内生产企业沟通定制ERAT专用内镜,便于阑尾炎内镜下治疗,提高成功率。

刘教授表示,除了新器械的开发,对于NOTES的发展,目前存在的重要问题是自信不足。如同之前的腹腔镜发展一样,一开始也有很多质疑声,但也伴随器械的进步得到了发展壮大。

“相较于传统手术,腹腔镜下治疗仅有创可贴大小的创伤,而NOTES比腹腔镜朝微创化更前进了一步,也有了术式的不断发展。所以这样的方向是正确的,我们应该充满信心,朝微创化迈出坚实的步伐。”刘教授说。

主题报告

规范化结肠镜检查为结肠癌早期诊断关键

首都医科大学附属北京友谊医院院长张澍田教授介绍,随着生活方式的改变,我国结直肠癌的发病率逐渐上升,发病人群呈年轻化趋势。

筛查有利于结直肠癌的早发现、早诊断和早治疗,是预防结直肠癌和降低结直肠癌累积死亡率的重中之重。筛查包括全体目标人群的初筛和对高风险人群的筛查,包括粪便潜血阳性,一级亲属有结直肠癌病史,以往有肠道腺瘤史,本人有癌症史,有排便习惯的改变,符合以下任意两项者——慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、长期精神压抑、有报警信号。张教授表示,结肠早癌的特异性症状就是无症状,而肿瘤标志物筛查是一把双刃剑,未呈现确切优势。因此,现阶段结肠癌早期诊断的关键是无症状健康查体,即依赖有资质医师的规范化结肠镜检查,无年龄限制、性别差异。可个体化配合使用色素内镜和(或)电子染色内镜,疑有问题应活检行病理诊断。

良好的肠道清洁准备是提高早期结肠癌及癌前病变检出率的重要前提。操作时,退镜要慢,不少于6 min。早期结直肠肿瘤内镜下采用发育形态分为隆起型、平坦型和浅表凹陷型,并据形态初步预测肿瘤的性质和浸润深度(图1)。

推荐有条件者对结直肠病变宜应用全解场喷洒0.4%靛胭脂+0.2%醋酸和(或)电子染色内镜或结合放大内镜对可疑病变进一步观察,通过对病变黏膜腺管开口以及毛细血管的观察做出初步诊断,并初步判定肿瘤浸润深度;推荐结直肠病变黏膜腺管开口分型采用pit pattern分型。黏膜毛细血管分型采用Sano分型,仅有电子染色内镜而无放大内镜结果者病变采用NICE分型。

(下转第17版)

胆胰疾病专题

超声内镜引导下保胆治疗蓬勃发展

南京医科大学第一附属医院消化内镜中心范志宁教授介绍,一百多年来,胆囊切除被认为是治疗胆囊结石的金标准。然而胆囊有其重要的生理功能,包括储存、浓缩、排泄胆汁;分泌功能;调节胆管内压力;重要的免疫功能,胆囊黏膜分泌IgA抗体。切除胆囊可导致患者消化不良、腹胀腹泻;消化液返流;胆管损伤;胆总管结石发生率升高;消化道肿瘤发生率增加。裘法祖院士曾表示,要重视胆囊的功能、发挥胆囊的作用、保护胆囊的存在。

南京医科大学第一附属医院消化内镜中心范志宁教授介绍,一百多年来,胆囊切除被认为是治疗胆囊结石的金标准。然而胆囊有其重要的生理功能,包括储存、浓缩、排泄胆汁;分泌功能;调节胆管内压力;重要的免疫功能,胆囊黏膜分泌IgA抗体。切除胆囊可导致患者消化不良、腹胀腹泻;消化液返流;胆管损伤;胆总管结石发生率升高;消化道肿瘤发生率增加。裘法祖院士曾表示,要重视胆囊的功能、发挥胆囊的作用、保护胆囊的存在。

传统开腹手术为切开胆囊取出结石后,再将胆囊缝合。在肉眼下取石,留有“盲区”,微小结石不能发现而使胆囊内结石残留率增高,且创伤大、恢复慢,早已淘汰。现代保胆取石(或切除息肉)借助纤维胆道镜、胆道硬镜、腹腔镜及其他相关设备进行。包括单纯胆道镜保胆取石、腹腔镜辅助下胆道镜保胆取石、完全腹腔镜下胆道镜保胆取石。

随着超声内镜介入技术的进步、内镜器械的研发,EUS引导下经口胆囊穿刺引流术,EUS引导下经胃行胆囊造瘘、支架置入、取石,开始在国际上用于临床,并以其无创和保存胆囊正常功能的优点而备受关注。ERCP引导下Spyglass保胆取石为新的内镜保胆取石方法,其安全性和可行性待进一步研究。

新技术一览

我国正研发国人原创内镜连续缝合器械

上海理工大学教育部微创医疗器械工程中心宋成利教授表示,自2000年NOTES概念首次正式提出,经过近20年的发展,NOTES探索了食管、胃、阴道、直肠等人体几乎所有自然腔道来尝试进行手术。但从外科技术角度看,制造一个切口相对容易,NOTES的挑战是如何在内镜下完成切口的闭合、缝合或吻合。

上海理工大学教育部微创医疗器械工程中心宋成利教授表示,自2000年NOTES概念首次正式提出,经过近20年的发展,NOTES探索了食管、胃、阴道、直肠等人体几乎所有自然腔道来尝试进行手术。但从外科技术角度看,制造一个切口相对容易,NOTES的挑战是如何在内镜下完成切口的闭合、缝合或吻合。

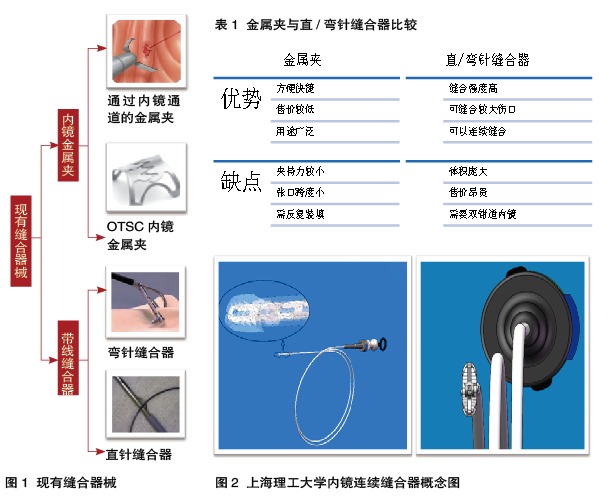

内镜闭合方法包括平行缝合、内翻闭合及外翻闭合。现有缝合器械包括内镜金属夹和带线缝合器(图1)。内镜金属夹已成为消化道出血和伤口闭合的首要选择器械,可用于闭合消化道穿孔和瘘管、固定导管或探针,以及术前标记等(表1)。

上海理工大学正在研究一种内镜连续缝合器EMFC(图2),能一次性施放4个金属夹,并据临床需要,可增加或减少金属夹数量。其拥有独立抓钳,可聚拢组织,减少更换金属夹的时间,并提高施夹准确性。目前通过生物力学的理论分析和实验已证明EMFC器械能实现设计功能,在施夹和受外力作用时均能很好满足设计需要求。对于大的组织缺损(3cm以上),可与4S-Modified Roeder滑结联用。

宋教授表示,未来将继续改进优化现有结构,使其更易使用,并准备进行动物活体实验,进一步评估内镜连续缝合器的临床应用价值。

海外声音

内镜下全层切除和组织缝合展望

约翰霍普金斯大学Patrick I. Okolo教授介绍,NOTES技术可进行病灶切除术、吻合、组织缝合、肥胖的内镜治疗。随着技术的快速发展,NOTES经过了波浪式的发展变化过程,逐步进入了一个新的NOTES时代,在全层切除和组织缝合方面取得了重大进展。

内镜下消化壁全层切除术(EFTR)提供了一个有效的全封闭内镜下切除新方式。新型经内镜全层切除装置成为治疗结肠病变的一种强大工具,“先关后切”的方法可减少穿孔或播散的风险,但这个假说还需要进一步数据支持。

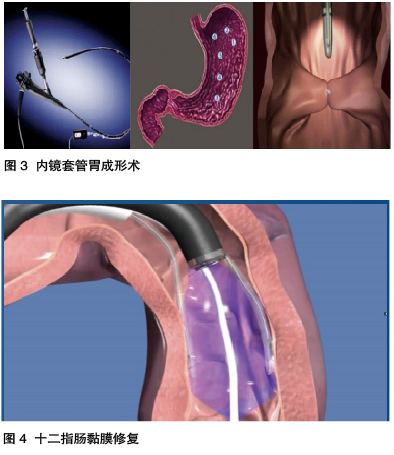

组织缝合方面,Patrick I. Okolo教授团队应用心脏间隔封堵器成功实现了长期胃瘘的闭合。内镜套管胃成形术(图3)取得了技术成功,并实现了应用于肥胖症人群的可能性。十二指肠黏膜修复(图4)中通过热消融改善信号,独特地适应于肠的解剖结构,无植入任何外来物,无缝合、无手术,实现了专有应用方式的内镜技术。

ESD相关并发症的预防与管理

日本静冈县肿瘤中心滝沢耕平教授介绍了内镜黏膜下剥离术(ESD)相关并发症的预防与管理。

迟发性出血 滝沢教授表示,ESD术后发生迟发性出血的中位数时间为9 h,发生率为0~15.6%不等。迟发性出血的危险因素包括:病变部位在下1/3、病变尺寸>40 mm、年龄>80岁、手术时间较长和使用抗血小板药物。研究显示,胃癌ESD治疗未停用抗血栓药物者,迟发性出血发生率较对照组高(11%与4%),栓塞发生率也高。

预防上,ESD术后电凝止血(PEC)方案可使ESD术后迟发性出血发生率从7.1%降至3.1%。聚乙醇酸(PGA)铺片+纤维蛋白胶行内镜下组织保护可预防ESD术后迟发性出血发生。对使用抗血栓药物的患者,胃ESD术后使用圈套器和钛夹可有效夹闭大面积黏膜缺损。

穿孔 治疗ESD术后穿孔,当孔径较小时,可用钛夹进行单纯闭合;当孔径较大时,网膜补片非常有用。

管腔狭窄 预防管腔狭窄的方法包括:预防性扩张(狭窄后扩张、每周一次预防性扩张)、利用组织工程学器件(PGA 铺片、细胞膜片、支架)、抗炎(糖皮质激素、注射氟羟氢化泼尼松)。目前有研究用PGA铺片和纤维蛋白胶预防食管ESD术后狭窄,取得了较好的效果。

滝沢教授介绍,采用牵引技术可使ESD更加简单。包括钛夹牵引技术、经皮牵引辅助技术、Sinker辅助、磁锚引导、抓取钳技术、Clip fishing method、鞘辅助、滑轮技术、Clip-band technique、S-O clip method 等。

发表评论

最新评论

-

new解码长寿时代,抢抓新质生产力发展机遇

2025-05-12 -

new聚焦老年健康,多方联动助力帕金森病全程管理

2025-04-21 -

new构建AI医疗新生态 推动医学范式变革

2025-04-21 -

new第七届世界大健康博览会分论坛湖北社会办医创新发展研讨会成功举办

2025-04-10

-

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

2022年度珠江肝胆专科医疗联盟高峰论坛顺利召开

2022-09-27 -

“胰”起向未来!感染性胰腺坏死的干预方式专题研讨会线上召开

2022-05-31 -

创建平疫结合的呼吸道传染病应对体系是时代所需!2022年度中国呼吸学科发展大会在京举行

2022-01-11 -

詹启敏院士:便捷医疗流程,优化医疗服务是我们这一代人义不容辞的责任

2021-11-29

-

生物治疗:修剪枝蔓 力促健康成长

2017-09-22 -

第四届东方呼吸病学术会议专题

2020-09-06 -

聚焦房颤“前沿与创新”,共同推动房颤事业发展|第21届心房颤动论坛(7.7·大连)开幕

2023-07-10 -

聚中国智慧,绽放慢乙肝临床治愈新梦想

2023-05-16 -

“三潮汇聚 勇立潮头”-西安交通大学校长王树国在深圳发表演讲

2023-07-18 -

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

专家提醒:未病先防 积极合理接种疫苗

2023-07-22