诺贝尔奖该不该只给一个人?

屠呦呦以其对人类作出的突出贡献,时隔多年终被被载入诺奖史册,举国欢腾!这不仅是个人的荣誉,更是国家的荣耀。屠呦呦摘得的诺贝尔生理学或医学奖桂冠,打破了中国本土难获自然科学领域诺奖的质疑。然而,随着其获奖后关注度的不断提升及旧闻的不断被翻出,她的传奇更加值得反思。

科学大协作下 如何评价个人贡献?

屠呦呦获奖后,科学松鼠会(海内外华语科学传播者组成的科学传播非营利机构)发布的一篇文章提到:2009年,屠呦呦出版了专著《青蒿及青蒿素类药物》,但因为引文署名的细节,马上有人撰文批评她:未能充分肯定其他研究小组和自己研究小组其他成员的作用。

无独有偶,2011年,屠呦呦因发现青蒿素而获得美国拉斯克奖(被誉为“诺奖风向标”),当时也曾引发过质疑:发现青蒿素的功绩是否只属于屠呦呦一人?

中国中医科学院院长、中国工程院院士张伯礼就此明确指出,美国拉斯克奖评委会认为,发现青蒿素是中国的一批科学家在做,但屠呦呦的功绩是发现,第一个将青蒿素带入到“523”项目中,第一个提取出有100%活性的药物,第一个将其应用到临床并被证实有效。这三个“第一”是大家所公认的,功绩毋庸置疑。

事实上,科学工作者对自己在科学成果中占有分量的渴望,正在深刻影响着创新性成果的产生。以药品研发为例,中国工程院院士秦伯益曾公开指出,20世纪五六十年代,尚有自主研发的原研药,然而几十年过去后,国家投入大幅度增加,可有国际影响的创新药品一个都没有。

原因何在?秦伯益曾以“五同”来概括科研协作中的“怪现状”:论证之初“同心同德”,制定计划“同舟共济”,经费到手“同床异梦”,遇到分歧“同室操戈”,最后变成“同归于尽”。

然而,客观评价一位科学家在大协作中的贡献仍是一个世界性难题。“当今,越来越重要的科研成果需要跨学科的合作。当一篇发表文章有几十个作者的名字时,要判断其中一个人的贡献,这并不容易。同时,这也是整个科学社区需要回答的问题。”美国科学院院士史蒂夫·卡伊接受记者采访时说。

学术成就应成为院士评选制度中的压倒性标准

作为没有“博士学位、留洋背景、院士头衔”的三无科学家,屠呦呦却获得了诺贝尔奖。提取出青蒿素处于“文革”时期,无留学背景和博士学位有特定的时代原因。无院士头衔却引发舆论热议。

香港大学分子病毒学与分子肿瘤学教授金冬雁曾公开表示,中国院士选举在注重学术贡献的基础上,也很注重学术贡献以外的一些问题。

金冬雁认为:如何将焦点放在学术成就方面,将之作为压倒性的评选标准,应是两院今后的努力方向。人无完人,评院士主要应该评正面的贡献。

首都医科大学宣武医院胸外科主任支修益告诉了记者一个有关院士的尴尬现象:如今,科研人员一旦晋升了院士,随之而来的一系列头衔便接踵而至。“在医疗卫生领域,一个院士可能是一家医院的院长、科主任。如果一个院士还在为医院的发展、科室的奖金所困扰,那么这样的院士哪里还有精力去做其所在领域的科研呢?”

对此,支修益直言:“呼吁国家给院士松绑。”如今,院士身上所承载的职务实在太多了,一张名片正反面都不够印的!那些本不该属于一名科技工作者的头衔已成为院士不可承受之重。反观国外,从事科学研究工作的科学家很少拥有多个职位。不少老外看到中国科研人员的名片甚至诧异:“你到底是做什么的?”

专利保护意识必须觉醒

屠呦呦获得诺贝尔奖震动全国,我们在感到自豪的同时还需注意到,抗疟疾特效药青蒿素的专利所有权并不是我国,这一点未免让人有些唏嘘。中国是世界上第一个发现青蒿素可以治疗疟疾的国家,也是第一个成功提取高纯度青蒿素的国家,最终却未能获得这项发明的所有权。

王忠告诉记者,不仅在中药研发方面,很多方面都是如此。包括青蒿素在内,当时的国人鲜有专利、知识产权的意识,在经过艰苦的研发成功后,中国并没有获得相应的经济利益。故此,专利保护是我们尤其需要着重思考的问题,如何才能更好地将我们的研究与产业结合的更好。

对于这样一项对科学技术有突出贡献又有巨大市场前景的技术,本来应该在新的化合物(青蒿素)、制备方法(乙醇提炼)和用途(治疗疟疾)方面及时申请多个专利,但研发单位无一对青蒿素技术的知识产权进行保护,中国失去了从应用广泛的青蒿素药物市场中获得垄断利益的机会。这与当时我国专利制度的缺失和人们专利保护意识薄弱具有直接关系,但近年来已有明显改善,我国的专利申报数量和质量已经大幅度的提高了。王忠谈到。

体制机制问题不可回避

早在今年3月26日~5月14日,《医师报》连续4期对“诺贝尔奖”进行关注,探讨中国何时才会出现自然科学界的诺奖得主,分析中国在诺奖路上的壁垒何在等问题。并在第二届诺贝尔奖获得者医学峰会上,采访了杰克·绍斯塔克、理查·罗伯茨、托马斯·苏德霍夫等5位诺贝尔生理学或医学奖获得者。

杰克·绍斯塔克在接受记者采访时曾表示:“一个真正好的科学家应该具备很多素质,其中之一当然是创造力,以及能够开发有别于任何其他人方向的科研能力。”

美国国立癌症研究所、M.D.安德森癌症中心顾问、美国杜克大学肿瘤中心主任Herbert Kim Lyerly教授在接受本报记者采访时也表示,中国需要建立“允许质疑、挑战权威”的大环境。他本人当年作为一个年轻的科学家,亲眼目睹了很多曾经被盖棺定论为没有疗效而弃之高阁的药物,后来经过发展却取得了出乎意料的疗效。

相关的体制机制问题,几乎永远是分析各项问题时的终结点。中国癌症基金会副理事长赵平谈到,以制药为例,一个国营药厂的领导,按规定最多在位10年,如果他倾其全力去研发一种药物,胜负的比例很可能是1:9,那么他的失败将使他面临灭顶之灾。万一研发成功,那么他按期按时“退位”,所有的功绩便和他没有一毛钱的关系了。“这种机制下研发出具有我国自主知识产权的高效药品,有多大的可能?”

寻找影响中国健康的力量

“大医”有很多种,他们或拥有精湛的医术,或具备高尚的品德修养。然而还有两类人,他们甚至可以说是大医中的大医。一类是发现一种机制,或研发一种药物或器械,让更多人从中获益;一类是建立一个防病体系,让整个人群,甚至世界人民获益。

譬如屠呦呦,她所发现的青蒿素直接使全球数十亿人免受疟疾之苦,这是何等贡献?

为此,《医师报》正式启动“寻找·影响中国健康的力量”活动。寻找那些为国人健康做出突出贡献的人,寻找那些曾经或正在影响国人健康的故事。正是这些人、这些事,构筑着国人的健康防线,他们亦是影响中国健康的重要力量。

如果您认识他们、了解他们,劳烦与我们联系,让我们一起,寻找·中国健康影响力,并将这股力量发扬光大。

联系人:张雨

电 话:(010)58302828—6869

邮 箱:149442284@qq.com

发表评论

最新评论

-

08-192025

齐鲁医派文献奏响“集结号”

齐鲁医派文献奏响“集结号”

-

new社会共治,消除肝炎!桓台县开展“世界肝炎日”主题宣传

社会共治,消除肝炎!桓台县开展“世界肝炎日”主题宣传

2025-07-28 -

new无偿献血 奉献爱心

无偿献血 奉献爱心

2025-07-19 -

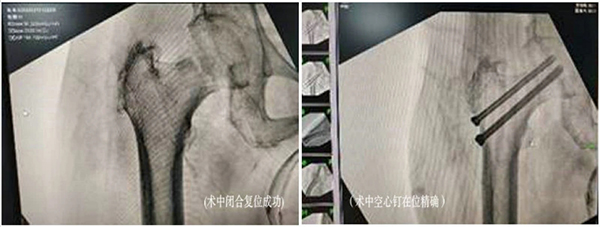

new青岛市即墨区人民医院:“螺钉上的芭蕾”

青岛市即墨区人民医院:“螺钉上的芭蕾”

2025-06-25

-

一次挂号管三天!滨州市4家市直公立医院推出惠民医疗新策

2022-07-02 -

滨医出席中国(山东)—白俄罗斯合作对话会签约成功

2021-12-05 -

滨州医学院党员师生社区“双报到” 急救技能培训护航群众健康

2019-10-28 -

康复助残!滨州医学院与龙口市联袂助力“残疾儿童生活重建”

2019-05-19 -

滨医2个院士工作站通过中国科协认证 助力康复学科专业建设

2019-04-12

-

第一届中青年重症精英活动荣誉名单公示

2024-09-04 -

东营市东营区中心医院杨国良书记一行来院考察交流

2023-06-12 -

新技术 新突破!山东省公共卫生临床中心率先开展阿尔茨海默病手术治疗

2025-02-07 -

大咖云集泉城 学术领航十年 山东省医师协会呼吸疾病介入医师分会学组换届选举大会暨2023学术年会在济南隆重举行

2023-07-15 -

基层医院就诊 三甲专家诊治 让群众健康更有“医”靠

2023-12-01 -

四送四进四提升 健康惠民走基层 山东省市卫生健康系统联合天使健康基金解决群众急难愁盼问题 启动商河四大惠民公益项目

2023-08-13 -

风雨同舟十五载 踔厉奋发新征程 世纪福鑫健康产业集团成立十五周年盛典在济南隆重举行

2023-06-06