华西区域中青年麻醉医师显身手|第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期show

“这不仅是华西地区麻醉医学界菁英的一次集结,更是对中青年麻醉人才潜力与成就的一次集中展示。”8月30日,由麻醉医学专栏编委会指导、《医师报》主办、扬子江药业集团公益支持的第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期会·华西站如约而至,来自华西地区的17名中青年麻醉医师汇聚一堂,上演了一场关于科研探索、技术创新、管理智慧与公益情怀的强强对决。

大会主席、四川大学华西医院刘斌教授在致辞中表示,中青年麻醉学菁英活动不仅是一场中青年医师展示风采、碰撞思想的盛会,更是麻醉医学领域传承与发展的一次重要交汇。在这里,老一辈的深厚底蕴与中青年的蓬勃朝气交相辉映,共同绘制着麻醉医学璀璨的未来图景。

刘斌教授强调了安全麻醉、学术麻醉、品质麻醉和人文麻醉四大核心理念的重要性,它们如同麻醉学科的四大基石,支撑着学科的不断进步与发展。他鼓励中青年医师们,要将今晚展现出的专业风采与卓越能力,融入日常工作的每一环节。

他还强调,随着科技的飞速发展,人工智能、大数据等新技术将为麻醉学科带来前所未有的变革与机遇。他鼓励中青年医师们要敢于创新,勇于探索,将这些新技术与麻醉医学深度融合,推动学科向智能化、精准化、个性化方向发展。同时,他也期待看到更多年轻才俊在麻醉领域脱颖而出,成为推动学科创新与发展的中坚力量。

“备受瞩目的菁英活动中期会·华西站如约而至,将为最终的全国菁英展示输送华西区域的麻醉中青年人才。”《医师报》执行社长兼执行总编辑张艳萍女士介绍了麻醉菁英标准。她介绍,自2022年开设“麻醉医学专栏”以来,经过2年时间发展,“麻醉医学专栏”已然成为麻醉学界与其他临床学科的全面交流平台,推动了麻醉医学的发展和麻醉医疗服务能力的提升。

“中青年麻醉学菁英活动”通过安全麻醉菁英(临床技术创新类)、学术麻醉菁英(科学科研创新类)、品质麻醉菁英(基层优秀医师类)、人文麻醉菁英(公益之星类)这四类荣誉的展示来推出全国麻醉领域的菁英,今年将于9月中旬在中华医学会第29次麻醉学术年会(CSA)上为优秀菁英进行荣誉授予。

本次活动由张艳萍执行社长、重庆市东南医院徐锋教授共同主持。徐锋教授特别指出,中青年麻醉医师们在此次活动中展现出的专业造诣令人印象深刻,他们的思维活跃、勇于创新,为麻醉学科的发展注入了新鲜血液。徐教授鼓励他们继续保持这份对专业的热爱与执着,不断探索未知领域,为学科的创新与进步贡献自己的力量。

Part1:学术麻醉,科研创新

申报本次中期会·华西站学术麻醉菁英·科研创新类共3位讲者,中山大学附属医院第一医院贵州医院高鸿教授、重庆医科大学附属儿童医院徐颖教授、兰州大学第二医院王迎斌教授分别对讲者进行了点评和提问,并表示他们均展示了其在麻醉医学领域的深厚造诣和对技术创新的不懈追求。

经过激烈角逐,最终有2位讲者凭借其在基础研究和成果转化方面的杰出贡献成功入选。任力医师在麻醉药与精神类疾病和脑功能领域的研究展现出了其优秀的创新能力;熊柳林医师则因在神经损伤研究和科研转化方面的突破而受到赞誉。

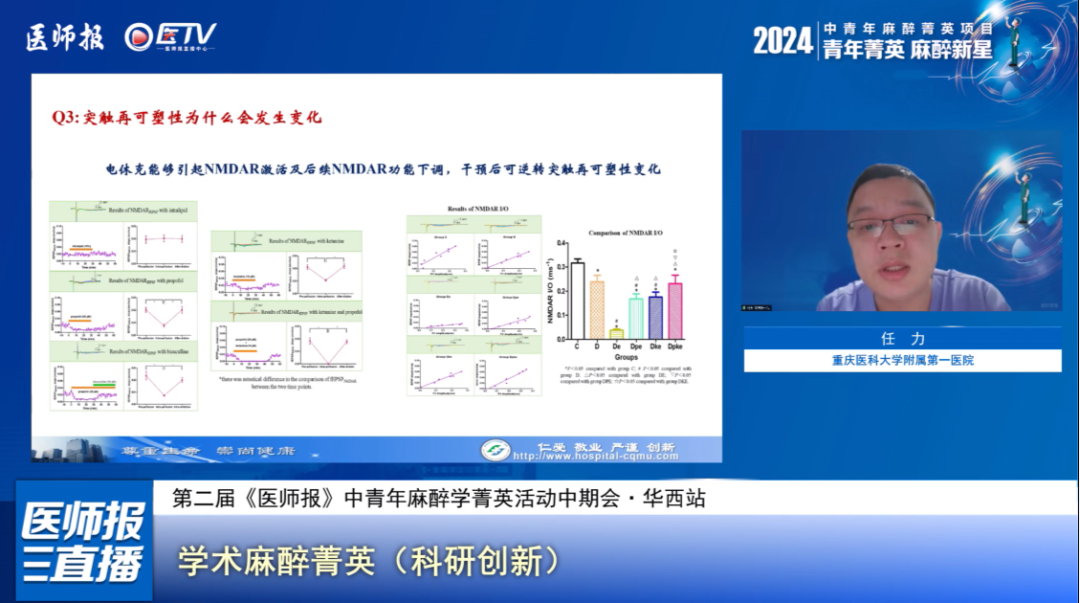

麻醉药让突触可塑性发生了哪些变化、为什么会发生变化?为此,重庆医科大学附属第一医院任力设计实验探索验证,最终得出NMDAR介导的突触再可塑性参与ECS学习记忆损失及麻醉药神经保护作用的结论。

他围绕神经兴奋性(细胞内在可塑性)提出突触再可塑性系列研究机制链,并提出了突触再可塑性相关研究是两段式的、强调前序神经活动对后续的影响、契合的ECS模型(短暂的放电治疗期以及后续的变化)等新观点,获得了国内外专家的高度认可。他探讨了无痛分娩在减轻产后抑郁中的作用,在真实临床环境中明确了艾司氯胺酮在预防产后抑郁中的作用。

他以第一作者及通讯作者发表了10篇SCI论文,展示了在该领域的深厚造诣,所在团队已成为全国乃至全世界电休克麻醉领域单体发文最多、影响力较大的科研团队,并有效地实现了临床转化。

作为贵州省优青、贵州省高校创新团队带头人,遵义医科大学附属医院熊柳林在神经损伤修复及干细胞/类器官平台开发和临床转化应用领域深耕多年,以开发新设备、新药物,制订新标准为目标,开展了一系列高水平研究,并取得了显著成果。

她利用超声、特异脑区电生理技术监测神经损伤,提出新的术中麻醉监测策略,开发新的监测设备,并揭示了免疫细胞与精神认知障碍的关系,提出围术期免疫细胞回输治疗的理念。临床与基础研究相辅相成,围绕围术期麻醉监测预防、发现神经损伤问题,解决了“卡脖子”技术难点,为临床上优化的麻醉监测和麻醉治疗提供了新视角。

她始终坚持临床与科研并重,智商与情商并举,毅商与逆商齐进的信念,以第一作者及通讯作者发表了30余篇SCI论文,取得了贵州省科技进步二等奖等荣誉,并以科研转化和社会应用实现了巨大经济和社会效益。

Part2:品质麻醉,管理创新

申报本次中期会·华西站品质麻醉菁英·管理创新类共4位讲者,遵义医科大学麻醉医学院王海英教授、重庆医科大学附属妇女儿童医院雷晓峰教授、王迎斌教授、刘斌教授分别对讲者进行了点评和提问。他们指出,在麻醉管理领域的创新实践中,这一批优秀的青年才俊与时俱进,大胆革新,显著提高科室运转效率的同时,也在不断推动人才队伍建设,成果颇丰。

李晓强医师与谢建琴医师,以其优异扎实的管理实践成就闪耀全场:李晓强通过多项改革措施提高了科室运转效率和服务质量,完成了智能化、信息化建设;谢建琴则在以本为本谋学科大计,以人为纲铸品质麻醉,提高思想建设的同时,也在改革教学方法,培养优秀人才。

“安全、无痛、感控、高效。”这是四川大学华西医院李晓强担任天府院区麻醉科医疗副主任的职责与追求。他在管理中实施了多项改革——优化手术室床旁便携超声和输液泵的配置、建立天府麻醉质控小组,要求重要医疗决策与抢救必须由其中一名以上高年资专家到场指导,强调主治医师负责制,狠抓麻醉安全与质控等,并开展无纸化办公,这些措施大大提高了麻醉科日常工作效率和医疗服务品质。

在李晓强的管理下,科室手术室利用率大大提高,医师们能利用手机APP更方便地完成术前访视,PACU与病房交接也更为流畅,患者满意度大大提高。他还积极参与公共讲座,科普手术麻醉,让更多人对麻醉医师有了全面认识。

“精神引领,以本为本,加强学科建设,铸就品质麻醉。”这是兰州大学第二医院谢建琴长期以来在管理实践中所践行的理想信念。

她策划拍摄了纪录片《甘肃麻醉》,让莘莘学子深切地感受到老一辈开拓者艰苦卓绝的奋斗求索精神,后作为主创人员,以敦煌飞天为灵感,设计了甘肃省麻醉分会LOGO,产生了强大的凝聚力和荣誉感。“我们想要承前人之志,也在加强科研培训,建设人才梯队,力推品质项目,以实际行动启后世之风。”

在教学内涵建设方面,她开展了一系列新课程建设活动,并主持多项兰州大学教改项目,取得了丰硕的研究成果,并指导数项大学生创新创业项目,培养了多位优秀毕业生,践行着“以本为本谋学科大计,以人为纲铸品质麻醉”。

Part3:人文麻醉,公益基层

申报本次中期会·华西站人文麻醉菁英·公益基层类共8位讲者,刘斌教授、高鸿教授、贵州省人民医院麻醉科主任章放香教授、四川省人民医院麻醉手术中心副主任兼日间手术病房主任范丹教授、成都中医药大学附属医院麻醉科手术室主任屈强教授、重庆大学附属涪陵医院麻醉科副主任张微教授、川北医学院麻醉学系副主任林菁艳教授、兰州大学第一医院(第一临床医学院)医疗第二党总支书记刘亚涛教授分别对讲者进行了点评和提问。他们指出,作为麻醉医生,不仅要在技术上精益求精,更要具备高尚的医德和对患者的深切关怀;不仅要自我提升,更要引领基层麻醉医生共同成长,这正是中国麻醉事业的希望所在。讲者们不仅在个人层面追求卓越,更致力于推动整个基层麻醉医生团队的实力提升,值得赞扬。

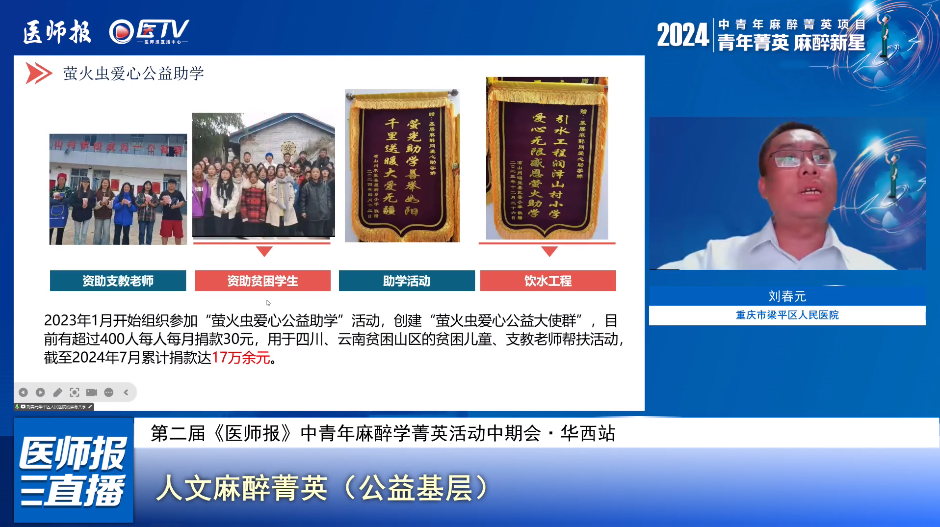

“我将为中华麻醉崛起而努力,为推动中华基层麻醉事业而奋斗终身。” 重庆市梁平区人民医院刘春元分享了他作为基层麻醉医生的使命与挑战,以及他在提升基层医疗服务质量方面的不懈努力和成绩。

刘春元自2004年毕业后,一直扎根于基层医院,积累了丰富的临床经验,并在2011至2012年间到华西医院进修学习,将先进的医疗理念带回基层。

刘春元创建的基层麻醉网,现已成为国内重要的麻醉专业新媒体平台之一,覆盖全国70%的基层麻醉科,拥有超过3万名活跃会员。该平台通过学术交流、麻醉科普、精英校园计划、紧急救助和公益济困等活动,为基层麻醉医生提供了宝贵的支持和资源。

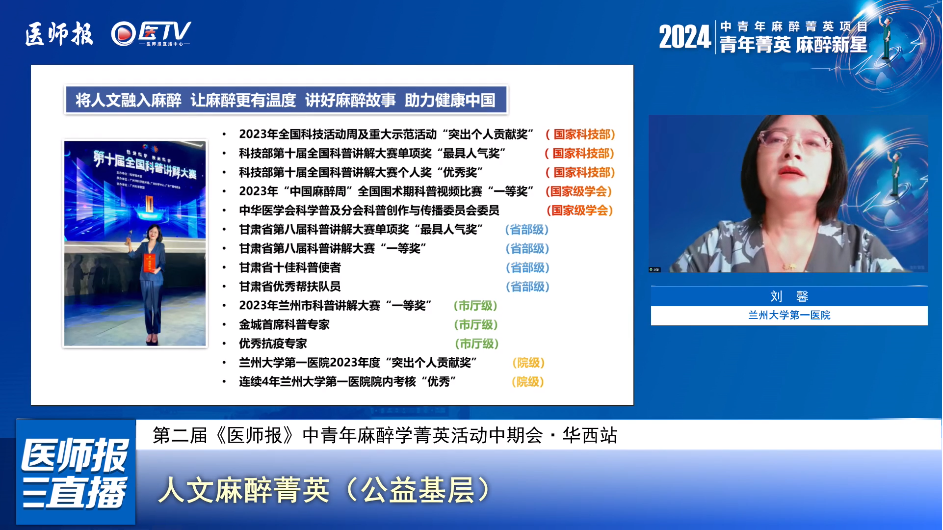

“让大众了解麻醉不仅是对患者身体的麻醉,也更是对我们患者身心的抚慰。” 兰州大学第一医院刘馨坚信,通过科普教育,可以提升公众对麻醉学科的认识,理解麻醉在医疗过程中的重要作用。

在临床工作中,她注重人文关怀,多次获得患者赞誉。作为医疗队队长,她带领团队深入基层,帮助县级医院提升医疗服务水平。她积极参与多种形式的麻醉科普宣传,致力于提升麻醉学科的社会认知度。

“未来我将继续发挥自身优势,用心做好麻醉科普工作,将人文关怀融入麻醉实践,让麻醉变得更有温度,增进大众对麻醉学科的了解和认识。”刘馨呼吁同行携手努力,讲好麻醉故事,助力健康中国。

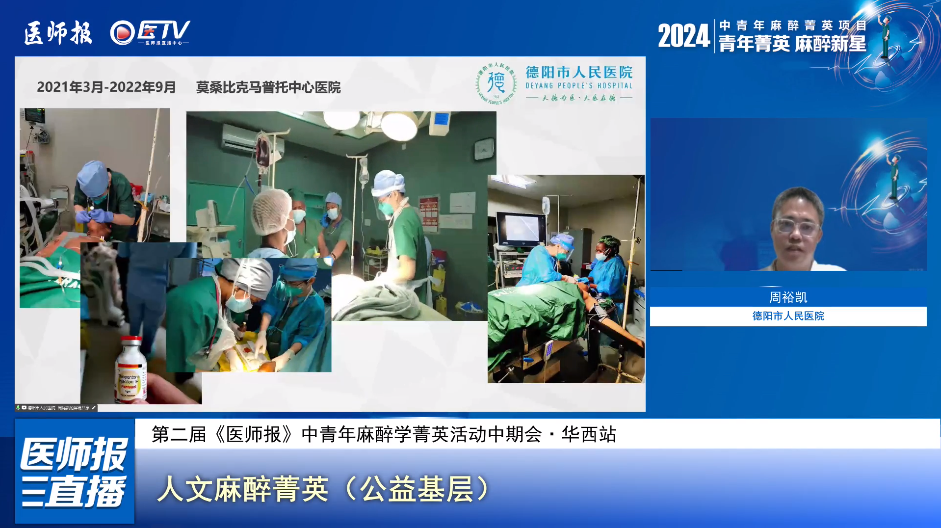

“在高原的每一天都是挑战,但也是成长。”2017~2018年,德阳市人民医院周裕凯参与了阿坝县人民医院的援藏任务。他发现,尽管医院的硬件设施得到了国家的大力支持,但麻醉医生短缺仍是一个严重问题。

在最初的半个月里,他独自一人承担了科室的全部工作,从24小时值班到药品管理,再到收费,他的身影在医院的每个角落忙碌着。在那段时间里,他完成了200多台次的临床麻醉,为当地医疗水平的提升做出了贡献。

2021年,周裕凯主动申请加入中国四川第二十三批援莫桑比克医疗队。在马普托中心医院,他还学习并推广了传统的麻醉技术,填补了当地麻醉技术的空白,并因其杰出表现获得了多项荣誉。“我为能够代表我的国家,为世界的健康事业贡献力量而感到自豪。”周裕凯说道。

“缺氧气不缺志气,海拔高,目标更高。”2021年,四川省第二中医医院王薇薇参与了对口支援松潘县的医疗工作,深刻体会到高原医疗工作的艰辛与挑战。在海拔约3000米的松潘县,她和团队面对心血管和呼吸系统疾病高发、高原妊娠风险增加等特殊医疗需求,通过制定工作计划、徒弟带教计划,以及加强术前评估、麻醉方式选择和麻醉管理,成功挽救了许多生命,赢得了当地民众的认可。

针对基层医生学习基础薄弱、培训体系不完整、处理危急重症能力不足的问题,王薇薇和团队采取了定期学术讲座、多样化学习模式和角色互换教学等方法,提高了医生的临床技能和团队协作能力。

Part4:安全麻醉,技术创新

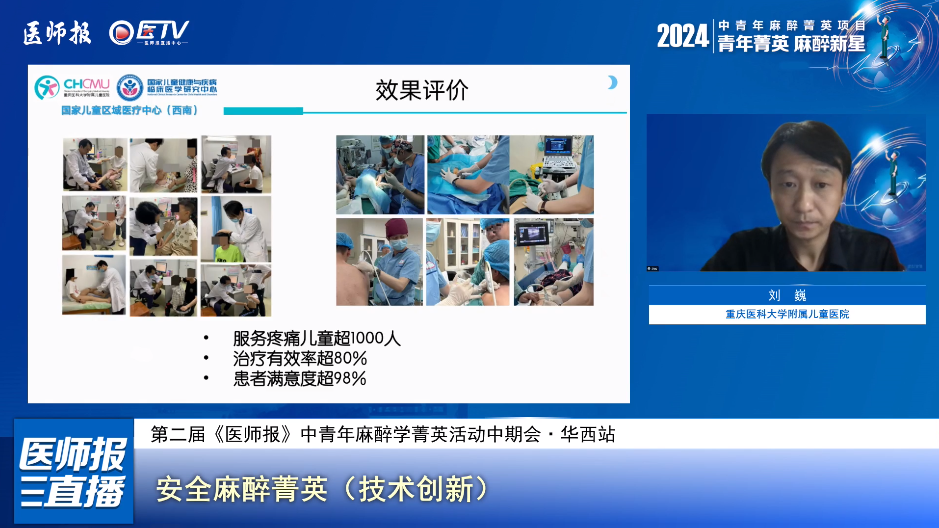

申报本次中期会·华西站安全麻醉,技术创新类的刘巍医师展示了其在数字化医疗创新方案上的成果,旨在为儿童创造一个无痛、舒适的医疗体验。王茂华医师介绍了她在儿童舒适化医疗推广和科研方面的工作。章放香教授、徐锋教授分别对讲者进行了点评和提问,并表示两位讲者的工作不仅体现了医疗领域的技术进步,也展现了对患者关怀的深刻理解。

重庆医科大学附属儿童医院刘巍特别关注了儿科麻醉和疼痛治疗的创新实践。他指出,大多数患儿在就医过程中经历痛苦和恐惧,急慢性疼痛治疗明显不足。这一问题在全国范围内普遍存在,已成为社会各界关注的焦点。

为应对这一挑战,刘巍提出了一系列数字化医疗的创新方案,包括设立麻醉和疼痛门诊、优化院内疼痛管理、建立中深度镇静中心以及推动多学科合作。标是为儿童创造一个安全、无痛、舒适的医疗环境。通过自主研发的全流程电子信息化管理系统,年均完成数字化医疗8万例次,实现了高成功率和低并发症率。此外,他还建立了监测体系,结合医疗互联网和智能化信息系统,显著提高了工作效率。

刘巍表示,未来他们将继续努力向着数字化医疗的信息化、结构化、智能化、规范化以及人文化的方向持续发展。

西南医科大学附属医院王茂华积极推广儿童舒适化医疗,通过培训班和基层讲座等形式,提高儿童对手术及医疗环境的理解,减少围术期的不适感。

在科研方面,王茂华成功申请了多项发明专利和实用新型专利,主持了国家自然科学基金项目,并发表了30余篇SCI论文。作为泸州市人大代表,她提出了多项建议,包括成立母婴安全组织,这些建议得到了市政府的采纳,对提升当地母婴安全和医疗环境产生了积极影响。

结语

随着第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期会·华西站的圆满落幕,我们见证了华西地区中青年麻醉医师们的卓越才华和对专业的热情。医师代表们展示了他们在科研探索、技术创新、管理智慧与公益情怀方面的成就,也彰显了麻醉学科未来的希望与潜力。

刘斌教授对讲者们的成绩表示肯定与鼓励,同时也提醒他们,无论最终结果如何,他们都已经证明了自己的优秀和对麻醉学科的热爱,是值得认可的。

“我们殷切希望有更多的中青年麻醉医师参与到活动中来,也希望通过‘中青年麻醉菁英’活动能助力广大中青年医师成长,让我们与时代一起前行,为我国麻醉医学事业作出更大的贡献。”张艳萍执行社长表示,在此次活动中,每一位参与者都以他们的智慧和热情,为麻醉学科的发展贡献了自己的力量。他们的努力和成就,不仅赢得了同行的尊重,也为麻醉学的未来描绘了一幅光明的图景。

发表评论

最新评论

-

09-112024

第二届中青年麻醉学菁英活动・河北站”

-

08-302024

第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动・北京站

-

09-302024

第二届中青年麻醉菁英 ———湖南站

-

new创新·援助·医者情:中国麻醉医生的探索与实践

2024-11-12

-

第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动全国海选·山西站活动举办

2024-08-01 -

第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动全国海选·广西站活动举办

2024-09-28 -

华东区域麻醉青年医师的实力对决|第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期show

2024-09-10 -

第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动全国海选·天津站活动举办

2024-07-10 -

华南麻醉中青年医师过招 |第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期show

2024-09-10 -

第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动全国海选·贵州站活动举办

2024-08-15 -

华北麻醉医学“新势力”较量|第二届《医师报》中青年麻醉学菁英活动中期show

2024-08-26