谁来“救”救命药?(上接第2版)

抗蛇毒救命药告急引发的思考

【深度分析】

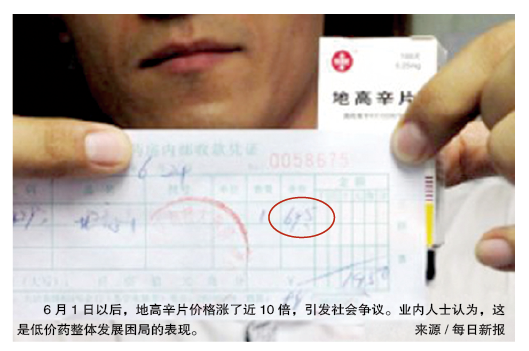

抗蛇毒血清属于“紧缺药”,而国家发改委等部门也已发出《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(简称《通知》),于6月1日起取消了绝大部分药品政府定价。业界认为在取消政府定价后,一些市场上紧缺的药品价格可能会有相应涨幅。然而,记者在调查中发现,这或许能改善一部分紧缺药的情况,但已消失的紧缺药未必会再出现,而另一些紧缺药情况也未发生改变。

救命药缺失眼睁睁看着患者离去

类似于抗蛇毒血清这样的紧缺药物,仅仅有一家企业生产,发生供不应求甚至断货的情形的药物,绝不在少数。

早在2011年,《医师报》就对当时轰动一时的廉价救命药“鱼精蛋白”严重紧缺,甚至导致很多手术无法开展进行过报道。

鱼精蛋白注射液是一种心脏病手术时用的普通常用必备药,2011年9月,突然被爆出现全国性“缺货”,且全国同样仅仅只有上海一家企业生产。从北京到广州,从山东到四川,多家医院表示多例心脏病体外循环手术已被迫暂停、推延,许多患者“命悬一针”。

4年前有着药物紧缺的问题,今天同样如是。

程哲也向记者讲述了一个发生在她身边,患者因为紧缺药找寻不到而离世的故事:

有个患者肾移植术后合并卡氏肺孢子虫肺炎(PCP)感染,对磺胺过敏,河南、北京、南京多家医院多名教授会诊后,均希望患者能用克林霉素联合伯氨喹进行治疗,但医院没有伯氨喹。家属多方求药无果,几经周折,数天后在疾控中心终于买到了一些,但就在药买来的第二天,患者就去世了。

“不是说有了这个药,患者就一定能治好。至少对于患者群体来说,可以提高治愈率。”程哲告诉记者,伯氨喹是用于治疗PCP的二线药物,特别是对磺胺过敏的患者,是较好的选择。同时伯氨喹也是治疗疟疾的药物,价格很便宜,一天只需要几块钱,但很难买到。

“我国艾滋病患者现在并不少,同时,随着器官移植的发展,PCP患者已非罕见,但由于药物不好买,医生也越来越少向患者提供这个方案。”程哲感慨。

企业没有利润空间 紧缺药终成“消失药”

抗蛇毒血清、鱼精蛋白和伯氨喹这样的救命药,为什么会成为紧缺药?

程哲认为,临床上一些救命药之所以紧缺的重要原因在于,生产企业利润过低。“企业的目的是利润,利润是企业生存的根本。当药品利润过低甚至为负数时,没有哪家企业愿意以个人的名义做公益。这些都是可以理解的。”

山东省肿瘤防治研究院于金明院士对于程哲的观点颇为认同,他曾在全国两会上表示,这种利润较低的罕见药品药价被政府限定得很低,但随着原材料价格上涨,企业慢慢变得无利可图,自然不愿意生产。”

其实,还有一种被称作“公益药品”的药,同样面临这样的问题,抗蛇毒血清就属于这种药品。全国人大代表、安徽省淮南市政协副主席孟祥瑞在全国两会上曾介绍过,公益药品就是药品需求人数少但又必不可缺,生产企业又很难获利,因此被称为“公益药品”。

孟祥瑞指出,公益药品之所以同样紧缺的原因有很多,如进口药品的进口相关手续运作过程偏慢,导致“国外有药进不来”;也有因为价格较低,生产商没有太高的生产热情,以及成本高,用量少等原因。

阜外心血管病医院杨进刚认为,目前国家对大病问题比较重视,但对急救药品的生产和使用环节重视不够,特别是便宜和有效药物,过去一段时间,鱼精蛋白、西地兰都遭遇了断货威胁。这次的事件只不过历史在重演而已。

“我们很多问题都是头痛医头,脚痛医脚。所以,我们看到的更多问题是按下葫芦起了瓢,医患矛盾、以药养医、公益性缺失、药品降价死全来源于此。”

他进一步指出,为何国外的原研药价格不菲,因为这是一个行业,需要考虑到各种成本,包括研发、人力等。“如果费几年劲研究出来的药品只卖几分钱,企业当然会考虑是否有必要研发和生产。”

杨进刚认为,药品价格在某种程度上体现的是生命价值,包括临床医师提供治疗的价值。因为包含“人”的因素在内,所以国外药品价格昂贵。而一味地降价等于“减人”,没有体现人的价值。

“究竟这些都由谁来埋单?其实想一想,为何美国的医疗投入会接近GDP的20%,而我国仅占5%左右,答案也就有了。”杨进刚说。

紧缺药廉价药救命药 政府要有整体统筹

国家发改委等部委发布的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》,决定自6月1日起,除麻醉药品和第一类精神药品外,绝大部分药品取消政府定价后,廉价药、低利润药的生存情况被业界看好。但实际情况未必如此。

上海赛伦的黄越告诉记者,“药价放开后,我们也不敢涨价。因为我们的受众是蛇伤患者,一般都在相对较为贫困的山区。如果在这种情况下涨价,我们会面临难以想象的舆论压力。况且涨也涨不了多少,何必费力不讨好。”如今,很多药物都有很多厂家在争相生产,重复生产,但一边是海水,一边是火焰,紧缺药物仍旧紧缺。

“一味呼吁药厂多生产,这样并不合理,企业也需要生存。”于金明呼吁,“我们需要冷静下来去解决问题,不能一味地抱怨社会、抱怨医院、抱怨厂家、抱怨政府,这需要一个统筹和协调的过程。”

在程哲看来,这是政府发挥调控职能的时候了。调控过程中,既要防止某些药品暴利,又要调整某些零利润或者过低利润的药品使其利润合理化。利润合理就会有企业愿意生产,或者说企业有动力生产。有了合理利润就不会出现“紧缺药”。

孟祥瑞则建议,可以利用现代信息化技术和手段,对“紧缺药品”的生产、流通、使用环节的相关信息进行收集、整理、分析,建立“紧缺药品”缺失及价格偏离的预警机制。另外要规范“紧缺药品”的定价机制,做到公开化、规范化、科学化。

此外,“对于一些特殊药品可以采用政府定采的形式,价格要合理,再加上适当补贴,招标药厂专门生产。” 孟祥瑞说,势必能够解决紧缺药的紧缺问题。

发表评论

最新评论

-

new龙南市超声质控中心成立

江西省赣州市超声专业质量控制中心质控培训班(河西片区)暨龙南市超声诊断专业质量控制中心成立大会顺利落幕

2025-04-26 -

new“药有所为”—2025年临床药学领域案例分享及成果转化方向 研讨会成功召开

2025-04-25 -

newCACA指南前沿理念与创新技术落地辽宁营口

2025-04-24 -

new我国13项重要医学进展发布!阿尔茨海默病可提前18年预警

2025-04-21

-

龙南市超声质控中心成立

2025-04-26 -

“医呼百应 专家下基层” 中西医结合护航慢病防治

2025-04-19 -

兴国县超声质控中心成立

2025-04-21 -

“针”心“针”意除囊肿,锦旗感恩表深情

2025-04-14 -

APASL 2025北京盛会即将启幕,大会主席魏来教授带您看亮点

2025-03-25

-

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28