首部《胃内镜黏膜下剥离术围术期指南》发布

“庖丁解牛”落实规范到细节 让世界认可中国内镜

1月6日,由国家消化系统疾病临床医学研究中心、中华医学会消化内镜学分会、中国医师协会消化医师分会共同制定的国内首部《胃内镜黏膜下剥离术围术期指南》在京正式发布。内镜黏膜下剥离术(ESD)作为内镜下治疗消化道病变的微创手术,经过数年的发展,其技术已日渐成熟,目前国际多个指南和共识均推荐内镜下切除为早期胃癌的首选治疗方式。

对话·共识

张澍田:促进ESD规范化 惠及基层百姓

“经过我国内镜医师的不懈努力,每年ESD诊疗量已达到国际先进水平,临床实践中的技术创新更是源源不断。但是,由于规范化的缺乏,导致中国内镜难以赢得国际引领地位。”中国医师协会消化医师分会会长、中华医学会消化内镜学分会主任委员、首都医科大学附属北京友谊医院张澍田教授指出,在我国,近年来随着早期胃癌筛查和诊断技术的飞速发展,许多医院在内镜设备、诊断水平方面已达到世界领先水平。

然而,我国消化内镜资源分布严重不均衡,基层医院的诊疗规范性、经验和水平参差不齐。一份2012年我国消化内镜治疗现状的调查报告显示,仅14.8%被调查医院有能力独立开展ESD操作,且主要为省级医院。

对此张教授表示,“如何探索和总结出我国胃癌ESD围术期管理的诊疗规范,让ESD技术能‘扎根’到县级医院,为更多患者提供微创治疗机会,是摆在我国临床医师面前亟待解决的问题和挑战。”

《胃内镜黏膜下剥离术围术期指南》可谓应运而生,将规范化落实到ESD治疗的每一个细节,让手术达到“庖丁解牛”的境界。这将是推动我国ESD手术规范化应用道路上迈出的坚实一步,为中国在世界消化内镜舞台赢得引领地位,提高消化道早癌筛查率和患者的生存率,造福更多患者。

李鹏:将规范落实到每个细节

首都医科大学附属北京友谊医院消化科李鹏教授介绍,目前,我国早期胃癌检出率约为15%~20%,远低于同为胃癌大国的韩国、日本。这导致很多胃癌患者就医时已到晚期,治疗效果差,5年生存率很低。若能及时进行早癌筛查并实施治疗,将极大改善胃癌患者的疗效及预后,降低死亡率。

李教授指出,作为治疗胃部非浸润性肿瘤和早期胃癌的首选治疗方式,ESD是一种安全有效的内镜下微创治疗新技术,具有侵袭性小、可完整切除较大病灶、切除溃疡型病灶、提供完整病理诊断材料及预防复发等优点,为早期胃癌及胃癌前病变的诊疗开辟了新的途径。目前,ESD在国外已相当成熟,在国内该技术也日臻完善。而胃ESD围手术期管理更是一个重要的临床课题。

ESD围手术期是包括术前准备、术中操作、术后恢复至医源性溃疡愈合的全过程。因此,指南从ESD治疗的适应症、术前准备、术中操作、并发症的处理等多方面对胃ESD围术期的相关问题进行了详细的阐述。李教授表示,希望指南的出台能够在临床实践中为医生提供切实的帮助,促使我国未来胃ESD的围术期管理更加规范和专业。

共识要点

严格把握ESD适应证

由于ESD仅对病灶进行局部切除,无法进行胃淋巴结清扫,故只有当淋巴结转移转移风险低且病灶可完整切除时方可实施ESD。因此,把握ESD治疗的适应证极为重要。

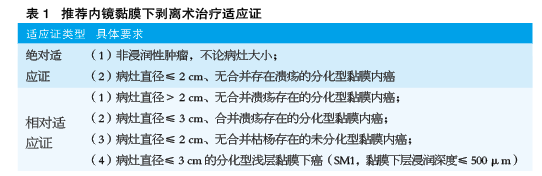

研究发现,胃非浸润性肿瘤术前病理过低诊断的发生率较高,即术前活组织病理检查常低估了病灶的组织学类型。故内镜切除有助于非浸润性肿瘤的诊断和治疗,尤其对于有过低诊断危险因素(如病灶较大、黏膜表面发红或凹陷性病灶等)的患者,且ESD在这类患者中并发症发生率较低。因此,胃非浸润性肿瘤为ESD治疗的绝对适应证(表1)

对于早期胃癌,目前国内外指南中公认的ESD绝对适应证为病灶直径≤2 cm,无合并溃疡存在的分化型黏膜内癌。此类患者发生淋巴结转移的风险几乎为零,应用ESD可达到治愈性切除。若不伴有脉管浸润,相对适应证(表1)中的4种类型肿瘤发生淋巴结转移的可能性亦非常小,适合进行ESD治疗。

抬举征阴性不再作为绝对禁忌证

目前较为公认的ESD禁忌证为:(1)有淋巴结转移或远处转移患者;(2)肿瘤侵犯固有肌层;(3) 合并心、肺、肾、脑、血液等重要脏器严重疾病患者;(4)有严重出血倾向者。

另外,ESD的相对手术禁忌证还包括抬举征阴性,即指在病灶基底部的黏膜下层注射生理盐水后局部不能形成隆起,提示病灶基底部的黏膜下层与肌层之间已有粘连;此时行ESD治疗,发生穿孔的危险性较高,但是随着ESD操作技术的熟练,即使抬举征阴性也可以安全地进行ESD。

术前诊断要细致评估

ESD术前必须进行细致的评估,获取信息来帮助判断内镜下治疗的适应证,以及病灶的边界,以便评估手术风险及选择最合适的切除方式。具体内容包括以下几方面:

★ 组织病理学分型主要由活检标本的病理学检查决定。

★ 病变大小 精确的术前病变尺寸测定是比较困难的,可应用活检钳等器械辅助判断,可以通过术后标本的病理学检测进行最终的测定。

★ 是否伴有溃疡 检查有无活动性溃疡或溃疡瘢痕。

★ 病变浸润深度 可应用白光内镜配合靛胭脂染料喷洒进行判断,此外可联合放大内镜进行辅助判断,内镜超声检查术(EUS)也可作为辅助方法。

★ 病灶边界 通常采用传统白光内镜联合色素染料喷洒或电子色素内镜来确定,约80%的病变可以通过这种方式确定边界。对于未分化型病变,边缘相较于分化型更难以判断,应在病变周围进行活检并送病理学检查。当单独使用传统内镜判断边缘困难时,可联合放大内镜。

此外,应术前对患者常规行内镜超声或CT检查排除壁外肿大淋巴结,排除内镜治疗禁忌证。

术前使用PPI尚需探索

对于术前使用PPI的高质量研究还较少,样本量也有限,目前存在争议。

有研究显示,ESD术前使用PPI可有效提高胃内pH值,促进医源性溃疡的愈合,但不显著降低术后出血风险;也有研究显示术前使用PPI可明显降低术中出血风险。

另外,有研究显示术前应用PPI可以有效减少胃ESD术后疼痛。

总之,对于ESD术前使用PPI是否可以降低术后并发症还需要更多设计严谨的大样本、前瞻性的研究来予以佐证。目前仅建议术后使用PPI。

发表评论

最新评论

-

new直播预告丨携手2025 NNDU,汇聚前沿智慧,共探慢病代谢健康新未来

4月26日早8:00,敬请关注

2025-04-25 -

11-202024

征文通知 | 第一届天总-比利时国际重症医学大会暨2024国际脓毒症基础与临床研究学术论坛、2024天津市围术期重症学术年会即将召开

-

11-202024

第一届天总-比利时国际重症医学大会暨2024国际脓毒症基础与临床研究学术论坛暨2024天津市围术期重症学术年会Workshop即将开启

本次大会将开设重症血液净化、ECMO评估与管理、超声评估与穿刺治疗、多模态脑功能监测、气道可视化技术、人工智能助力科研等6场Workshop培训班

-

new第90届中国国际医疗器械博览会(CMEF)即将开幕丨万亿产业新风口,数万新品开启医疗健康新时代

2024-10-09

-

直播预告丨携手2025 NNDU,汇聚前沿智慧,共探慢病代谢健康新未来

2025-04-25 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十六场)重磅来袭

2023-12-28 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十三场)来了

2023-12-25 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十一场)来了

2023-12-18 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第四十九场)来了

2023-12-13

-

直播预告|“心关爱 九州行”2023起航!陆林院士携各领域专家,共筑心身屏障,携手健康未来!

2023-02-16 -

直播预告|回归优质睡眠,畅享阳光生活!陆林院士携睡眠健康领域众专家,助力健康睡眠

2023-03-13 -

直播预告|“守护新肾力 全民肾健康”2023世界肾脏病日聚焦“狼疮肾”

2023-03-06 -

门诊药房剥离医院可行吗?

2017-08-06 -

注册通知 | 2023年6月8-11日,上海,中国医药教育协会临床肾脏病学专委会第二届年会

2023-05-22 -

会议预告|第九届珠江肝胆专科医疗联盟高峰论坛即将召开

2022-09-21 -

早产儿急性呼吸系统疾病诊治新进展教育项目在全国开展

2017-08-30