医生妈妈的“双面”人生 每个医生妈妈都是“时间管理大师”

医师报讯 (融媒体记者 张玉辉 沈佳盟 秦苗 王璐)她们,是身穿圣洁白衣、奔波于生死之间的天使;她们,是手持柳叶刀、在手术台上与病魔搏斗的勇士;她们,也是怀抱温软,对孩子柔声细语的慈母。

因为神不能无处不在,所以创造了妈妈。在纷扰尘世间,妈妈这个特殊的身份,以凡人之躯,承载着神祇般的慈爱与力量,编织着生命中每一个温馨与奇迹的瞬间。而作为医护人员,她们却遗憾未能给予孩子更多寻常的细心呵护与温暖陪伴。

这份难以两全的爱,蕴含着无声的伟大与牺牲,她们以另一种形式,教会了孩子坚强与独立,成为孩子心中永远的英雄。

今年5月12日是母亲节,《医师报》特别推出“医生妈妈”专题,通过五个不同年代医生妈妈的亲身经历,展现她们如何在繁忙的医疗工作与细腻的母爱之间,寻找那份独特的平衡与和谐。让我们一同聆听50后、60后、70后、80后、90后医生妈妈们的故事,感受那份跨越时代的母爱与医者仁心。

50后妈妈周萩莎|风雨中的灯塔 一名母亲的奉献之路

周萩莎是吉林大学第一医院的一名120随车护士,在其子贾烨洲的记忆中,不论母亲工作多么忙,总会在他放学时出现在离家不远的路口等候与张望。

一个狂风暴雨的傍晚,贾烨洲因在放学的路上与同学躲雨而比平日晚归些,原以为母亲这次不会来,而当看到那个熟悉又焦急的身影映入眼帘时,他的心中瞬间感到无比温暖,好像打湿的衣襟与鞋袜也不那么冰冷了。

回到家后,母亲一边为他擦头发,一边准备驱寒的姜茶,当一杯热气腾腾的姜茶下肚,贾烨洲更加明白,这份看似平常的爱意,是母亲无私的付出。

就这样,十年、二十年、三十年,即使如今已步入工作,母亲仍保留着这个习惯,不论烈日炙烤还是寒风凌冽,在路口等候的身影,成了他回家的“指示牌”。

受母亲工作的影响,贾烨洲在高考填写志愿时凭借出色的成绩,毫不犹豫地选择了医学院校,而母亲却成为了那个反对者。

母亲的担忧并非毫无根据。贾烨洲说:“她一生从医,深知医学就是面对一条条鲜活生命的严谨与精细,而彼时我的性格确实与医生需具备的特质截然相反。”

由于年轻气盛,贾烨洲无法理解母亲的忧虑,反而因母亲的劝说而愤怒离家,试图逃离这个看似不理解他的环境。

那天,阴雨蒙蒙,贾烨洲心想:“连老天都在替我感到无奈,我就想和母亲一样救死扶伤难道有错吗?”正宣泄着内心的愤怒,雨越下越大,母亲急切的呼声却越来越近。

当听到母亲的呼唤在雨中回荡的那一刻,他意识到自己的冲动和任性给母亲带来了伤害。“妈妈说得没错,对待生命这份医者职责,要百分百投入,容不得半点差错,她的担忧是对的。”母亲找到贾烨洲后,不仅没有责怪他,还再次耐心解释,让贾烨洲明白了医学不仅是梦想的光芒,更是严谨与责任的重担。

“如今,母亲已经退休,但依然坚守在属于她的岗位上默默付出,用她的言传身教影响着我们后代。

2024年5月12日,当母亲节与国际护士节重合,这一天对于周萩莎而言有了双重意义。作为母亲与护士的双重身份,她所展现出的无尽光芒与温暖,照亮了无数生命的旅程。

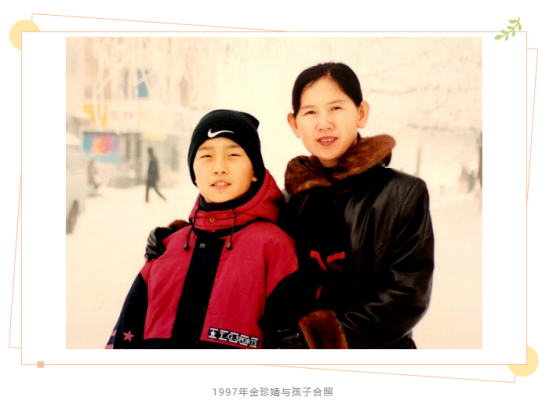

60后妈妈金珍婧|和孩子做知心朋友 与孩子同行的成长旋律

在吉林大学第二医院,患者经常会遇到一位“爱笑”的医生。从医37年,笑容每天都在她脸上绽放,患者评价:“看到她,就像看到朋友、家人一样,不仅不会紧张,还会感受到温暖。”

她是位优秀的医者,也是一位优秀的母亲,她就是吉林大学第二医院肝胆胰内科及介入科主任金珍婧。金珍婧与孩子之间的关系如同知心朋友,无话不谈。要问秘诀,金珍婧的回答是:尊重、理解与信任。

在孩子年幼时,金珍婧总是被繁重的工作紧裹,错失了诸多与孩子共度的宝贵时光,不经意间在孩子纯真的心灵中刻画了一个“未能如期而至”的身影。即便是普通的关怀——留意孩子是否寒暖饱饥,也变得异常珍贵。

金珍婧心头,一段往事长久萦绕,化作挥之不去的歉疚。那是孩子初入小学的第一个秋天,作为母亲的她,因沉浸于工作,竟疏漏了季节更迭对孩子的细微影响。直到一天课后孩子回家,看到老师在孩子手背留下的笔迹:“请加衣物”。如针刺心,方恍悟自己的疏忽让孩子在校饱受秋凉之苦,那一刻的自责与心疼,难以言表。

面对这样的亏欠,金珍婧在往后的时光里总是会想尽办法弥补,一有时间就会和孩子联络,即便不在身边,也会尽可能的让孩子感受到母亲的关爱。在一次孩子的假期,金珍婧向单位申请了年假,决定陪孩子去欧洲旅行。

旅途中,一名马来西亚乘客突感不适,晕厥过去。这一刻,金珍婧作为医生的职业使命感瞬间被点燃,她毫不犹豫地站了出来,以专业的手法和果敢的态度展开急救。在她的及时救助下,乘客逐渐恢复意识,转危为安。这一幕,不仅让孩子亲眼见证了母亲的专业力量与无私大爱,更在孩子心中种下了对母亲深深的理解与骄傲的种子。这不是一场简单的旅行,而是一堂生动的生活课程,教会了孩子关于责任、勇气与爱的深远意义。

随着时间的推移,孩子在金珍婧潜移默化的熏陶下,渐渐成长为一个独立自主、自强不息的青年,并凭借着卓越的表现,获得了保送复旦大学的资格。

金珍婧表示,灌输给孩子责任心、爱心及孝顺之心,是每位父母不可推卸的使命。这些美德不仅关乎孩子的职业前程,更深层次地塑造着他们的品格与生活方式。在她看来,母亲应是孩子生命旅途中的亮丽风景线,而建立基于倾听、理解、尊重与爱护的亲子关系,则是通往彼此心灵深处,成为孩子最亲密盟友的必经之路。

70后妈妈常春|高效陪伴 智慧放手 永不缺席的母爱

北京大学第三医院常春教授是两个世界中的“超人”——既是患者眼中的守护者,又是孩子心中的榜样。她坦诚地分享,相较于其他职业的母亲,她给予孩子的直接陪伴或许并不算多。但她深信,“榜样”的力量超越了物理上的陪伴。

从孩子踏入二年级的门槛开始,常春的家里,每天晚上灯光下总映照着两幅专注的侧脸。孩子伏案于作业本上,一笔一划勾勒着知识的轮廓,而她,则坐于不远处,全神贯注于医学论文的字里行间。没有过多言语,只是那份并肩作战的默契与专注,无声地在空气中流淌,将努力不懈和自我管理的种子,播撒在孩子的心田。

在常春看来,在有限的时间里实现“高效陪伴”十分重要。陪伴的意义远不止于共处一室的物理存在,它是一种精神的共鸣与引导,是通过自身的行为示范,让孩子在耳濡目染中学会时间管理和目标追求,理解努力的价值。这种陪伴,虽然无声,却胜过千言万语,它如同一股隐形的力量,推动着孩子在成长的道路上不断前行,同时也巩固了母女间那份基于理解与尊重的深厚情感纽带。

岁月流转,当青春期的潮汐轻轻拍打着亲情的岸线,带来情感距离的微妙变化,常春选择了理解与适时的放手。她明白,正如科研中的试错与突破,孩子在成长的征途上也需要自己的探索与挑战。面对孩子偶尔因自我管理不足而遭遇的小挫折,或是学习路上的绊脚石,常春虽然心中忧虑,却选择在背后默默守望,让孩子自己去感受寒冷、去领悟挫折,从错误中汲取养分。这种看似“放手”的背后,藏着母亲深沉的爱与信任,也悄然间绘制出一条通向成熟与相互尊重的道路。

回忆起与孩子共度的时光,常春的言语中满是温馨与自豪。孩子不经意间流露出的关怀,如在她不慎受伤时迅速上前询问,让她的心房被温暖填满。而孩子在学业上展现出的乐观与自我驱动力,更是让她感到无比欣慰。常春强调,比起成绩,她更看重孩子是否具有规划未来的能力,是否能保持积极向上的心态,以及那份对他人的善意与责任感。

在时间紧张的日子里,常春用一顿顿亲手烹饪的饭菜,传递着对孩子的爱与关怀。她认为,即使是最简单的方式,只要用心,就能让孩子感受到家的温暖与母爱的不缺席。

谈及孩子的未来,常春流露出作为母亲的期待与开放态度。她曾希望孩子能继承衣钵,成为医生,因为她深知这份职业带来的成就感与幸福。但最终,她认为职业选择权应交予孩子自己,尊重并支持孩子的每一个决定。

“一个人的成功不仅仅是事业上的成功,更多的是希望她能成为有独立见解、对社会有用、心怀善意的人。”常春相信,下一代会在良好的环境中更加优秀,但也希望他们能铭记公益之心,为社会贡献自己的力量。

80后妈妈史佳|是软肋也是盔甲 超人妈妈的时间魔法

在这个飞速旋转的时代舞台上,80后妈妈天津市南开医院麻醉科和重症医学科史佳以她独有的旋律,演绎着一场关于爱与成长的交响乐。

在医院,她全力以赴为患者,归家后,她迅速转换角色,成为儿子眼中的超级妈妈,利用点滴时间编织爱的网络。在孩子醒来或睡前,她全心全意陪伴,从绘声绘色的故事到五彩斑斓的画笔,史佳的时间魔法,如精密的乐章,每分每秒都被赋予了爱的意义。

在一个紧张而平凡的日子,史佳像往常一样,在科室坚守着她的24小时值班岗位。而孩子的父亲,同为医生,正忙碌于他的医疗岗位。恰逢此时,家中的小世界掀起了一阵波澜——孩子不幸遭遇了病毒感染,胃肠道反应剧烈,腹痛与呕吐轮番侵袭,令人心疼不已。家中老人心慌意乱之下,急电求助,然而彼时的史佳正投身于手术台前,责任与爱的天秤在她心中激烈摇摆。

孩子的父亲在下班的钟声敲响后,立即携手祖母,奔向医院急诊的灯火。待到史佳夜班终章,晨曦微露时分,她归家的脚步匆匆,心系着那份不安与挂念。

开门刹那,孩子虚弱的笑脸映入眼帘,第一句话轻声细语:“妈妈,我肚子疼得都没劲了!”瞬时,她的心被揪成一团,酸楚与无力感汹涌而至,却也深知自己必须坚强。

生命的韧性与时间的魔法在孩子身上显现,随着药物的抚慰,没过多久,他便恢复了活力。这一刻,史佳的心中五味杂陈,既有欣慰也有自责,却也悟出一番道理:父母之爱,纵使不能时刻相随,却能化为孩子心中不灭的灯塔,照亮前行道路。孩子的坚强与乐观,恰是他们未料的宝藏,也是他们要学习之处。

“孩子既是我们的软肋,也是我们的盔甲。”史佳深信,让孩子理解父母既需为病患解忧,也为小家撑起一片天,此二者并无轻重之分,皆是责任与爱的体现。如此,孩子将因医者父母而自豪,这份职业的荣光,也照亮他们共同成长的路途。

80后妈妈王丽|爱与平衡艺术和孩子一起奔赴各自的人生

身披白衣,手握手术刀,王丽的工作充满了生与死的较量。而在脱下白大褂的那一刻,她又化身为温柔而可爱的母亲,用有限的时间与无尽的爱和耐心陪伴着家中的两个“神兽”。

时间的沙漏对于王丽来说,总是显得格外匆忙。每天,她都在工作与家庭之间奔波,力求找到那个微妙的平衡点。

“儿子年幼时曾写下的一句话让我动容:‘妈妈什么时候能放下书,陪我玩一会儿?’那一刻,我深感作为医生的责任与家庭角色的冲突。”

在她的教育理念中,与孩子共同成长是最重要的。她常常在孩子们晚上写作业时,静静地坐在一旁,阅读和工作,用这种方式陪伴着孩子们的成长。

王丽认为,家长的言行举止往往比空洞的说教更具影响力。“我们不会停留在口头上的教导,比如反复告诉孩子‘要孝敬老人’。相反,我们更注重通过实际行动来传递这种价值观。十几年来,我们始终如一地照顾家中的老人,为他们分装药品,我们也鼓励孩子们参与进来,做一些力所能及的事情,比如帮忙拿药、陪老人聊天等,在潜移默化中培养了孩子们的责任感和同理心。

然而,工作与家庭的平衡并不是一件容易的事。“2022年下半年,我在天津进修,5个月没回家,进修结束后,买了新衣服作为礼物送给孩子们,结果尺码都偏小,孩子长得太快了。”

连续多年的大年初一,王丽因值班缺席家庭聚餐,留下爸爸和两个孩子在家中以外卖为伴。回想那些年错过的拥抱、错过的年夜饭、错过的家庭出游……每一刻都让她感到愧疚和遗憾。但孩子们对王丽的工作有着深深的理解和支持。他们知道,妈妈是一位了不起的医生,能够拯救许多人的生命。

在王丽的家庭中,母爱是无声的,却又是无处不在的。她说:“家庭与工作,责任与情感,始终是我心中无法分割的两部分。要想成为孩子们心中的榜样,自己需要变成心中的强者,与孩子一同奔赴各自的人生。”

90后妈妈姜丹琪|守护我和孩子的梦想 成为彼此的榜样

北京电力医院肿瘤科主治医师姜丹琪于2019年走进了婚姻的殿堂,2020年,她迎来了“母亲”这个新的人生角色。一直以来的医学积累让姜丹琪在生育和养育孩子的过程中更加地科学、理性和从容,但作为一个资历尚浅的年轻医生,值班和节假日上班也是家常便饭。“妈妈总不在家”是儿子经常面对的情况。“我认为每个医生妈妈都必须要成为‘时间管理大师’。”姜丹琪笑着说,“工作时间是客观不能改变的,但我会提高效率,尽量不加班,以保证家庭时间的充足。”

姜丹琪介绍,平时她和丈夫会以19:30为分界,一个人负责下班到19:30,另一个人负责后边到睡觉。“这段时间里是不做其他事情的,就是陪孩子玩儿或者学些东西,尽管每天的时间不会太长,但是在这个时间段里,我会尽量保证全情的投入。”

“小朋友是非常神奇的生命,他们会感受到你的真诚,你是否为他付出真心,这是最真挚的爱,是不能偷懒的。”姜丹琪向记者分享,她认为对孩子最好的爱,便是发现并满足他真正的需求和兴趣。除此之外,姜丹琪认为,爱要常常去表达。“尤其是像我这样的工作性质,每一个拥抱都要用力,每一声夸奖都要大声,让孩子切实感受到我的爱。”

和所有的母亲一样,姜丹琪希望自己的孩子坚韧、乐观,有想要为之奋斗的目标,更有实现理想的勇气;有担得起责任的肩膀,更有放得下纠结的豁达……

“我认为‘身教’是最好的老师——你是一个怎样的人,你的孩子也更有可能成为这样的人。”作为一名医生,必须一直保持学习的势头,个人的学习和提升是其终生的必修课。在有了孩子以后,姜丹琪反而对自己的职业更加充满激情与力量。虽然在这个过程中也有过很多难熬的瞬间,但姜丹琪都在努力地克服、突破固有的局限性,力求全面发展自己。“其实我们希望孩子成为什么样的人,就是我们心中自己最好的样子吧,那不如和孩子一起成长,互相成为榜样。”

在姜丹琪的认识里,家庭和事业,从来不是选择题,他们相互融通,最终指向那一个答案——在爱的怀抱中,梦想得以成长,在梦想的引领下,爱得以悠长。

母亲节,“医二代们”有话说 ……

山东第一医科大学(山东省医学科学院)医药管理学院秦昕瑜:我的妈妈是一名医生,高中时因为学校离家比较远,妈妈就陪我住在学校周边,每天早上五点半起床为我准备早餐,再开车二十多公里去单位上班,日复一日,坚持了三年。她是我的妈妈,也是我的朋友。

上海交通大学医学院范萌萌:作为一名“医二代”,我从妈妈身上看到了医护人员这份职业的不易,但更让我印象深刻的是,她那一份对于生命健康的坚守。

南京医科大学附属儿童医院陈俐:我和妈妈都是南京医科大学附属儿童医院的护士,小时候常常埋怨妈妈下班晚,没有假期,长大后却为我的护士妈妈感到骄傲。

艾奕思(格萨如拉女儿):我的妈妈是内蒙古国际蒙医医院心身医学科附属四病区的副主任护师,她有一双巧手,打针的时候一点也不疼。

但这双手也经常会被玻璃、瓶盖、刀片,甚至是药品外包装划伤,而妈妈总是简单贴上一个创可贴后又继续忙碌。这个母亲节,我给妈妈准备了香香的护手霜,希望妈妈的双手永远灵巧、美丽。

发表评论

最新评论

-

09-302025

破解“西学中”困境 :统一标准 建立激励制度

-

new从“睡得着”到“睡得好”:失眠进入精准治疗新时代

2025-09-22 -

newESC2025快讯 | 中国创新医疗器械PADN导管获CE认证登陆欧洲,为全球肺动脉高压患者点亮希望

2025-09-09 -

new300台!深圳智造“锟铻®”机器人助力瑞金医院迈入智能骨科成熟应用时代

2025-09-08

-

2024年医TV·医师报直播春节特别策划

2024-01-05

-

第四届“中青年呼吸学者精英榜”和“基层中青年呼吸医生精英榜”名单公示

2024-09-05 -

2024年医TV·医师报直播春节特别策划

2024-01-05 -

第三届“中青年呼吸学者精英榜”和“基层中青年呼吸医生精英榜”名单公示

2023-08-30 -

“爱要趁早”肠治久安 | 早筛早诊早治 科学防治结直肠癌

2023-04-19 -

天使疾病管理计划公益项目正式启动

2023-07-11 -

助力生育友好型社会 促进人口高质量发展 第三届中国优生优育大会暨首届“生育未来•长江论坛”在武汉隆重召开

2023-11-27 -

直播预告| 南华大学衡阳医学院2024年毕业典礼暨学位授予仪式

2024-06-11