养血清脑颗粒联合西药效果肯定

治疗后循环缺血性眩晕

后循环缺血是指后循环的短暂性缺血发作和脑梗死,包括椎基底动脉疾病和椎基底动脉栓塞性疾病,是临床常见病和多发病,约占缺血性卒中的20%。后循环缺血是眩晕的常见病因,此病常见于老年人,经多年的临床研究证实缺血性脑血管病中有20%由此引起,致残率、死亡率极高,严重影响了人们的生活和健康。近年来,祖国医学对后循环缺血性眩晕的临床研究不断探索,在临床实践治疗方面积累了大量丰富的经验。本研究采用养血清脑颗粒联合西药治疗后循环缺血所致眩晕,取得了较为理想的疗效。

【资料与方法】

一般资料

选取2011年3月至2013年3月来本院就诊的门诊和住院患者共90例,随机分为治疗组45例和对照组45例。

治疗组 男23例,女22例,年龄37~70岁,平均55岁,病程10 d~6年,平均6.01年,其中高血压病18例,高脂血症16例,2型糖尿病12例。

对照组 男24例,女21例;年龄38~70岁,平均57岁;其中高血压病17例,高脂血症15例,2型糖尿病12例。

两组性别、年龄、血脂、血压、等方面均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

治疗方法

治疗组 口服养血清脑颗粒(天津天士力制药股份有限公司) 4g,每日3次,尼莫地平片20 mg,每日3次,阿司匹林肠溶片100 mg,每1次,辛伐他汀片40 mg,每晚1次。

对照组 阿司匹林肠溶片100 mg,每日1次。

服药期间禁止使用其他与本病有关的中西药物和疗法。

观察指标

观察2组在治疗前及治疗后2周分别做经多普勒超声检查(TCD)检查,记录椎-基动脉的平均血流速度(Vm)、阻力指数(RI)、脉动指数(PI)等数据。

观察2组患者临床用药后症状的变化,记录不良反应情况以及用药后对血压、肝、肾等其他功能的影响。

疗效评定标准

参照《中药新药临床研究指导原则》拟定。

痊愈 眩晕等临床症状、体征基本消失,TCD检查显示正常。

显效 眩晕、呕吐等症状明显减轻,头微有昏沉,或头晕目眩轻微,但不伴有自身及景物的旋转、晃动感,无呕吐物,可正常生活及工作,TCD检查显示明显改善。

有效 眩晕、呕吐等症状减轻,仅伴有自身及景物旋转、晃动感,虽能坚持工作,但生活及工作受到影响TCD检查显示好转。

无效 头晕、眩晕、呕吐等症状无改善或加重,TCD检查显示不变。

统计学分析

采用SPSS19.0软件建立数据库并进行统计学分析,计量资料采用(均数±标准差)表示,行t检验,率的比较用 χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

【结果】

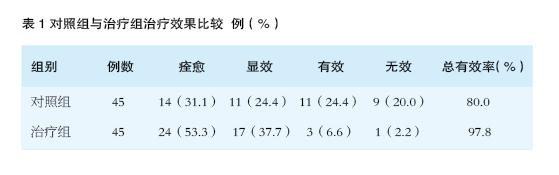

临床疗效比较

治疗2周后,治疗组痊愈率、显效率、有效率及总有效率高于对照组,差异有统计学意义( χ2=6.4,P<0.05,表1)。

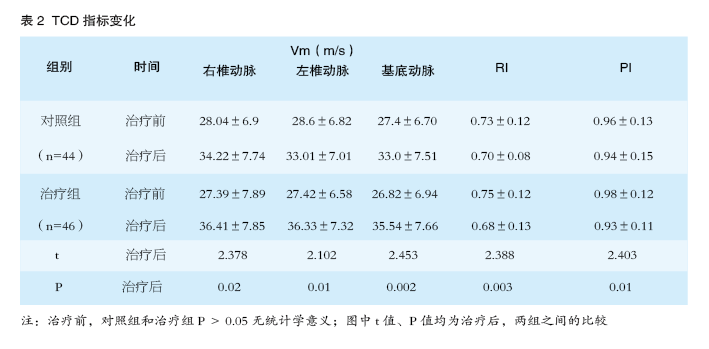

TCD指标变化

与治疗前比较,对照组与治疗组治疗后左右椎动脉以及基底动脉的Vm均有明显增加,PI和RI明显降低,且治疗组优于对照组(P<0.05,表2)。

【讨论】

后循环缺血所致的眩晕多为动脉粥样硬化斑块不稳定产生的微小栓塞引起,但也可能因血液动力学异常所诱发。临床常见且多发于老年人,容易出现短暂性脑缺血发作和脑梗死,预后不良,致残率很高。

主要原因为颅脑后循环系统动脉粥样硬化后引起的动脉血管痉挛、管腔狭窄、血流速度缓慢和血小板快速聚集等原因导致后循环血流出现障碍;或者在Willis环正常时,椎动脉、锁骨下动脉、颈内动脉、颅脑前循环系统的动脉狭窄、不畅以及阻塞而由椎基底动脉代偿血供时,大部分血液通过后交通动脉以及侧支循环等,大量流向上半身、大脑前循环及其他供血区,导致后循环出现盗血性缺血;后循环对内耳、脑干、小脑等区域供血降低,使得对缺血敏感的前庭神经系统功能障碍而出现眩晕症状。

尽管后循环缺血性眩晕的诊断和治疗有了很大的进展,但无论是药物、手术或血管内治疗,在对照研究中都未被证实能改善后循环缺血的自然病史。

本研究结果显示,治疗组总有效率高于对照组,TCD的指标也较好,提示养血清脑颗粒联合西药治疗后循环缺血性眩晕的效果较好,值得临床推广。

养血清脑颗粒成分及功效

后循环缺血性眩晕属于后循环系统缺血性脑血管病,属中风范畴,究其病机,乃由风、火、痰、瘀而致痰瘀阻络,脑窍壅塞不通,阻碍清阳上升,脑窍失养而致。故治疗眩晕要以通利脑窍、活血行气、疏通经脉为要。养血清脑颗粒是以宋代名著《太平惠民和剂局方》中的“四物汤”为基础,加味并经过最新的工艺研制而成的制剂,具有标本兼治的功效。此方具有“养血活血、平肝潜阳”的作用。其主要成分是当归、川芎、白芍、熟地黄、细辛、夏枯草、珍珠母、延胡索、鸡血藤、钩藤、决明子等。

现代药理研究显示,当归、白芍、熟地黄、川芎、鸡血藤具有抗血栓形成、抗血小板聚集的药理作用,能加快血液流速,改善脑组织的缺氧缺血状态。珍珠母所含的药理成份为磷脂酰乙胺醇及夏枯草、延胡索、决明子、钩藤、细辛等所含的药用生物碱以及挥发油类物质具有镇静、镇痛、抗惊厥的作用,且效果明显,对改善睡眠以及缓解眩晕的症状具有明显的作用。

发表评论

最新评论

-

new益气固本·通窍新生 | 1.1类创新中药上市,变应性鼻炎患者迎来治疗新选择

2025-05-14 -

new粤宁协作中医药人才培养项目正式启动 为宁夏中医药事业高质量发展注入新活力

2025-05-08 -

05-082025

泰安市医师协会内分泌科医师分会成立大会暨2025年学术会议举行

-

new智能骨科技术实现高海拔常态化!西藏完成全国首例机器人辅助生物膝置换

2025-05-07

-

龙南市超声质控中心成立

2025-04-26 -

“医呼百应 专家下基层” 中西医结合护航慢病防治

2025-04-19 -

兴国县超声质控中心成立

2025-04-21 -

“针”心“针”意除囊肿,锦旗感恩表深情

2025-04-14 -

APASL 2025北京盛会即将启幕,大会主席魏来教授带您看亮点

2025-03-25

-

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28