首部《胃内镜黏膜下剥离术围术期指南》发布(上接第20版)

“庖丁解牛”落实规范到细节 让世界认可中国内镜

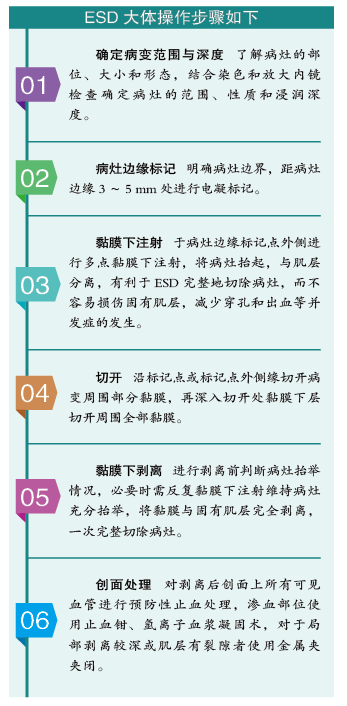

术中操作步骤要规范

预防术中出血>止血

操作者的经验及规范性非常重要,需谨慎、清晰地进行黏膜下剥离,对于解剖结构及血管情况应全面掌握。

在ESD操作中,预防出血比止血更重要,剥离过程中对发现裸露的血管进行预防性止血是减少出血的重要手段。对较小黏膜下层血管,可用各种切开刀、铥激光电凝,对于较粗的血管,用止血钳钳夹后电凝。

黏膜剥离过程中一旦发生出血,可用冰生理盐水(含去甲肾上腺素)冲洗创面,明确出血点后可用APC电凝止血。小血管的渗血可以通过电凝刀或止血钳电凝处理,而对于明显的活动性出血和动脉出血,可以用止血夹夹闭,但往往影响后续的黏膜下剥离操作。

避免术中穿孔

由于胃ESD操作时间长,应最大限度地限制空气/CO2的注入,否则消化道内会积聚大量气体,压力较高,有时较小的肌层裂伤也会造成穿孔。当穿孔发生时,可通过止血夹或其他设备夹闭裂孔。必要时可抽吸腹腔中空气/CO2,以降低术后并发症的风险和患者的疼痛。

当穿孔发生时,内镜下即可夹闭裂口进行修补,可使用金属夹缝合裂口,以预防腹腔感染,降低腹膜炎的发生风险。内镜下成功夹闭后,建议予患者禁食禁水(胃穿孔建议禁食2 d)、胃肠减压、静脉输液、抗生素使用等保守治疗。对于术中忽视的较小面积穿孔,经保守治疗后,一般可以自行愈合。如果内镜下穿孔未能闭合或怀疑出现腹膜炎征象,应当请外科医生参与评估是否需要外科治。

重视医源性溃疡愈合

减少术后并发症

胃ESD术后应常规应用抑酸剂,以提高胃内pH,促进医源性溃疡(文中特指胃ESD后创面,因直接剥离深度超过黏膜层,符合“溃疡”定义,又称人工溃疡或人造溃疡)愈合,减少迟发性出血发生。

指南推荐PPI作为胃ESD术后减少出血和促进医源性溃疡愈合的首选药物。在具体选择哪种PPI时应注意避免选择有药物相互作用的药物。ESD术后PPI的用法类似消化性溃疡的治疗。对于伴有ESD术后迟发性出血危险因素的患者建议可酌情增加PPI用量、延长疗程或加用胃黏膜保护剂。且对于伴有多个迟发性出血危险因素的患者,建议延长住院时间。

对于伴有胃ESD术后医源性溃疡延迟愈合危险因素的患者建议至少接受8周的PPI治疗,并可酌情增加PPI用量、延长疗程或加用胃黏膜保护剂。

避免抗菌药、止血药物滥用

我国抗菌药物的不合理应用现象不容忽视。多项前瞻性研究结果显示,胃ESD治疗后出现菌血症的风险低,而且是一过性的,因此不推荐胃ESD围手术期常规预防性使用抗菌药物。

而对于术前评估切除范围大、操作时间长、消化道穿孔高危患者,以及高龄、伴有糖尿病、免疫功能低下(尤其是接受器官移植者)、营养不良等感染风险高的患者,可酌情使用抗菌药物。药物的选择参照卫计委抗菌素使用原则,ESD术后可选用第1或2代头孢菌素,酌情加用硝基咪唑类药物。术后用药总时间一般不应超过72 h,但可酌情延长。

止血药物对胃ESD术后出血的预防和治疗作用尚未证实,部分药物有致血栓风险,不推荐作为一线药物使用。对无凝血功能障碍的患者,应避免滥用此类药物;对有血栓栓塞风险或服用抗栓药物的患者应慎用或禁用。

术后并发症处理

迟发性出血 胃ESD术后迟发性出血首选内镜下止血,如止血钳止血、黏膜下注射药物止血等。Meta分析显示,与H2RA相比,PPI显著降低再出血率,减少需手术治疗的患者数。因此,对于大量出血患者,推荐静脉应用PPI,以迅速提高胃内pH值,使其达到6以上,促进血小板聚集和防止血凝块溶解,有利于止血和降低上消化道出血患者再出血发生率,预防再出血的发生。

迟发性穿孔 若是穿孔较小,发现早,且未发生广泛性腹膜炎或严重纵隔炎(如管状胃的情况下),可考虑保守治疗,如在CO2注气的情况下用endoloop-endoclip技术、OTSC关闭迟发性穿孔造成的胃壁缺口。闭合成功后,可以采用包括放置鼻胃管、禁食、静脉给予抗生素和PPI等在内的保守治疗。虽然小部分患者通过保守治疗和小心的随访可成功治疗迟发性穿孔,但是如果穿孔未能闭合或者怀疑出现腹膜炎征象,应当请外科医生参与评估是否需要外科治疗。

术后狭窄 内镜球囊扩展是一种有效的治疗方法,多数患者通过多次内镜球囊扩张,症状可得到有效缓解。推荐在具有狭窄危险因素的患者中进行定期内镜随访,建议在狭窄真正形成前开始进行内镜球囊扩张治疗。预防性应用内镜球囊扩张,可避免狭窄区域压力过高,从而减少并发症发生。

需要注意的是,内镜球囊扩展可能会引起穿孔。对于高危穿孔患者,球囊扩张期间进行早期干预可避免穿孔的发生。若狭窄不适合内镜治疗,则可进行手术治疗。

此外,有研究显示胃ESD术后应用糖皮质激素可预防和治疗狭窄,但还有待进一步验证。

建议术后2周内行HP根除治疗

研究显示,幽门螺旋杆菌(HP)感染状态并不是胃ESD术后医源性溃疡延迟愈合的影响因素,根除HP不会促进医源性溃疡的愈合。但HP感染是胃ESD术后溃疡复发的危险因素,且根除HP可显著降低早期胃癌ESD术后异时癌发生率。

因此,对于接受胃ESD治疗的HP阳性患者,推荐行HP根除治疗。建议胃ESD术后2周内行HP根除治疗。具体根除方案参见《第五次全国幽门螺旋杆菌感染处理共识报告》。

规范化标本病理评估

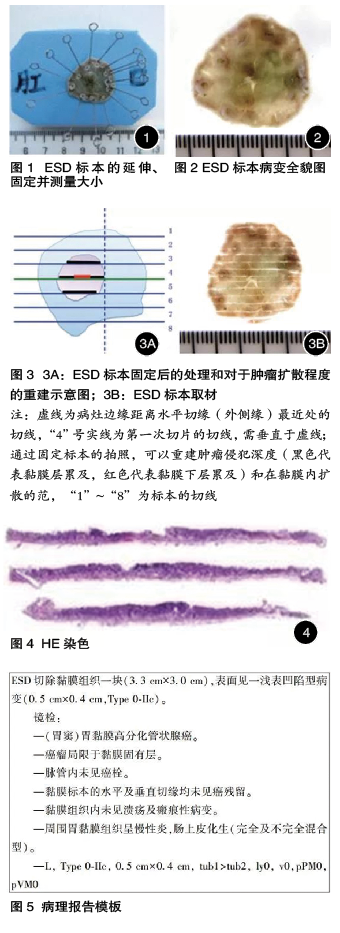

ESD标本病理评估(图1~5),除需要确定病变的病理类型外,更需要关注病变的切缘是否干净,浸润深度及有无脉管浸润等。

需描述肿瘤的大体形态、大小、病理组织学分型、分化程度、淋巴管和血管浸润、肿瘤浸润深度、黏膜状态和切缘情况以及有无脉管浸润,以确定内镜下切除是否达到完全切除或者是否还需要补充治疗,此外还需记录辅助检查结果,如免疫组织化学HER2蛋白等的表达状态,利用免疫组化确定少见组织类型,如神经内分泌癌等。

发表评论

最新评论

-

new直播预告丨携手2025 NNDU,汇聚前沿智慧,共探慢病代谢健康新未来

4月26日早8:00,敬请关注

2025-04-25 -

11-202024

征文通知 | 第一届天总-比利时国际重症医学大会暨2024国际脓毒症基础与临床研究学术论坛、2024天津市围术期重症学术年会即将召开

-

11-202024

第一届天总-比利时国际重症医学大会暨2024国际脓毒症基础与临床研究学术论坛暨2024天津市围术期重症学术年会Workshop即将开启

本次大会将开设重症血液净化、ECMO评估与管理、超声评估与穿刺治疗、多模态脑功能监测、气道可视化技术、人工智能助力科研等6场Workshop培训班

-

new第90届中国国际医疗器械博览会(CMEF)即将开幕丨万亿产业新风口,数万新品开启医疗健康新时代

2024-10-09

-

直播预告丨携手2025 NNDU,汇聚前沿智慧,共探慢病代谢健康新未来

2025-04-25 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十六场)重磅来袭

2023-12-28 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十三场)来了

2023-12-25 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第五十一场)来了

2023-12-18 -

直播预告丨2023“一呼一吸 中青年菁英论坛”系列直播(第四十九场)来了

2023-12-13

-

直播预告|“心关爱 九州行”2023起航!陆林院士携各领域专家,共筑心身屏障,携手健康未来!

2023-02-16 -

直播预告|回归优质睡眠,畅享阳光生活!陆林院士携睡眠健康领域众专家,助力健康睡眠

2023-03-13 -

直播预告|“守护新肾力 全民肾健康”2023世界肾脏病日聚焦“狼疮肾”

2023-03-06 -

门诊药房剥离医院可行吗?

2017-08-06 -

注册通知 | 2023年6月8-11日,上海,中国医药教育协会临床肾脏病学专委会第二届年会

2023-05-22 -

会议预告|第九届珠江肝胆专科医疗联盟高峰论坛即将召开

2022-09-21 -

早产儿急性呼吸系统疾病诊治新进展教育项目在全国开展

2017-08-30