家长需注意!儿童孤独症患病率正逐年上升

医师报讯 (融媒体记者 张玉辉 见习记者 杨瑞静)日前,国家卫生健康委发布《0~6岁儿童孤独症筛查干预服务规范(试行)》(以下简称范》),要求将防治工作关口前移,落实早筛查、早诊断、早干预的疾病防控策略。

图源:国家卫生健康委

《规范》将0~6岁儿童孤独症筛查干预服务分为健康教育、筛查、诊断和干预康复4部分,其中筛查部分由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构承担初筛,在0到6岁之间共11次。

《医师报》了解到,目前各地已经展开相关工作。

定期筛查评估十分重要

早在十年前,北京市海淀区妇幼保健院就已开展儿童孤独症筛查项目。北京市海淀区妇幼保健院儿童早期发展中心主任闫琦提到,儿童孤独症患病率正逐年上升。根据《规范》,我国儿童孤独症患病率约7‰。

在医学诊断上,儿童孤独症没有明显生物学指标,只能依靠心理行为进行甄别。闫琦解释,孤独症是发生于儿童早期的神经发育障碍性疾病,以社交沟通障碍、兴趣狭隘、行为重复刻板为主要特征,严重影响儿童社会功能和生活质量。

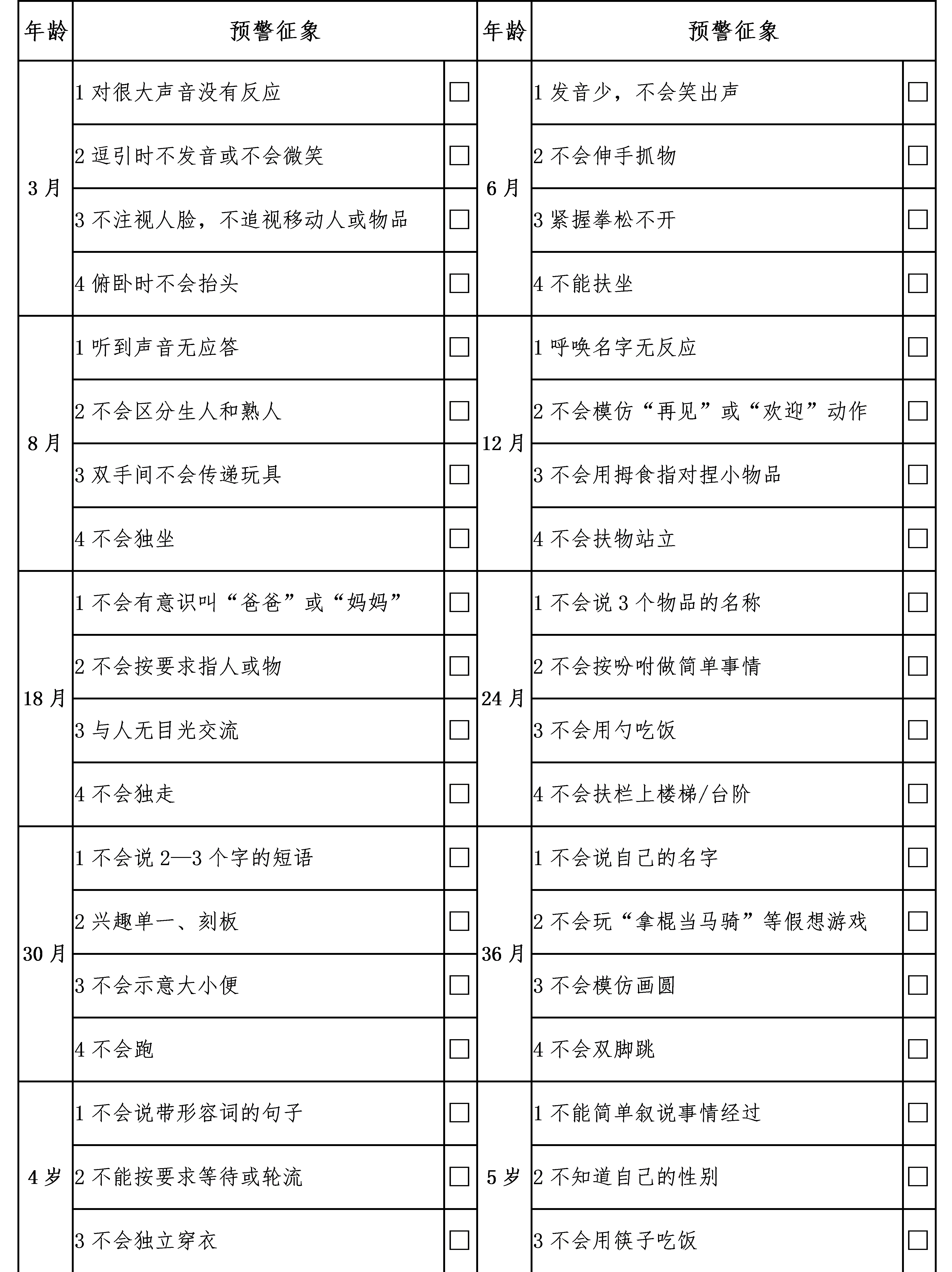

孤独症患儿大部分会在早期表现出症状。在《规范》筛查表中列出的心理行为发育问题预警征象,包括3个月大时“对很大声音没有反应”,6个月大时“不会伸手抓物,发音少,不会笑出声”,1岁时“叫名字没有反应,不会模仿欢迎再见,不会扶物站立”等。

儿童心理行为发育问题预警征象筛查表

图源:国家卫生健康委

“这些发育预警征对发现儿童异常非常重要。”闫琦说。但部分家长不能积极地面对孩子的发育异常,不愿意正视。闫琦并不支持这样的做法,“定期的筛查评估十分重要,家长如果能提早为孩子做筛查,就能使一些疾病被提早发现,从而让孩子得到较早帮助和康复训练。”

与此同时有些孩子,既达不到孤独症的诊断标准,又发育落后于普通儿童,“我们称之为孤独症的高危儿,孤独症高危儿发病比例远高于1%。”北京市通州区妇幼保健院康复中心主任鲍筝建议,这样的孩子也需要尽早接受孤独症康复干预,预防发展为儿童孤独症。

康复训练越早介入效果越好

目前孤独症尚缺乏有效治疗药物,主要治疗途径为康复训练。

及早发现和治疗,对儿童孤独症的康复尤为重要。“越早进行干预效果越好,甚至部分儿童在六、七岁时可以顺利进入小学。”鲍筝提到,孤独症的治疗需要多学科干预,“例如语言、特教、心理、感统等多方面干预效果要好于只做一方面。”她同时提到,治疗还需要家庭、学校和康复机构共同完成,缺一不可。“家庭陪伴的时间最长,学校或幼儿园则是孩子世界的社会缩影,孩子需要从学校开始适应集体生活。”

据福建省儿童医院康复科主任李民介绍,儿童孤独症康复训练分为两种:一是针对轻度孤独症,采用家庭康复模式,以培训家长开展家庭康复为主;二是针对中重度孤独症,采用医院康复为主,家庭康复为辅模式。

在李民看来,0~6岁儿童孤独症筛查意义非常重大。因为儿童孤独症康复训练的特点是,越早介入效果越好。“因为孩子的神经系统发育尚不成熟,越早介入,可塑性就越强,患儿就越能通过训练恢复至接近正常水平。”

也正因此,儿童孤独症的康复训练要取得良好疗效,必须符合以下原则:

第一,早期干预。一般来讲,三岁和六岁是两个重要分界点,三岁之前的干预效果比之后的高出一台阶,六岁以后的干预效果明显下降,甚至没有康复的可能性。

第二,长期足量干预。孤独症患儿的医疗干预以三个月为一疗程,每周干预时间要大于25小时。多数患儿需要一年以上,才能够完成康复治疗。

第三,个性化干预。孤独症患儿虽然都有类似的核心症状,但实际上能力表现千差万别,所以精准评估基础上制定的个性化康复方案,才能使治疗收获最好的疗效。

在采访中,李民反复强调,家长如果发现孩子出现刻板行为、呼之不应、眼神交流差、社交障碍等情况,千万不要忽视,一定要带他到儿童保健科或康复科等专科门诊进行鉴别筛查,排除自闭症。

发表评论

最新评论

-

newCSCO小细胞专委会换届,解放军总医院第五医学中心刘晓晴当选主任委员

2025-05-22 -

new中国卒中溶栓治疗进入新时代

2025-05-21 -

new“健康体重,厦门行动”——2025年厦门健康素养宣传月活动即将启动

2025-05-21 -

new告别频繁头痛、回归正常生活:预防性治疗帮助偏头痛患者重塑健康未来

2025-05-20

-

心系老区 优质医疗资源延伸丨海峡两岸医药卫生交流协会 超声医学分会红雨工程系列巡讲“绘心声”—江西站圆满落幕

2025-05-20 -

龙南市超声质控中心成立

2025-04-26 -

“医呼百应 专家下基层” 中西医结合护航慢病防治

2025-04-19 -

兴国县超声质控中心成立

2025-04-21 -

“针”心“针”意除囊肿,锦旗感恩表深情

2025-04-14

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28