大咖共话|直击心血管疾病防治“未被满足的需求”

“在心血管疾病中,微血管病变是临床上非常常见的、但广大心血管医师认识相对不足的领域,在评估、诊断和治疗中都有大量未被满足的临床需求。近年来,中西医结合在治疗微血管疾病中的优势得到充分发挥,在实践中不断推动微血管病变防治工作的进展,对于心血管疾病管理具有重要意义。”12月24日,在中国医师协会心血管内科医师年会“心血管疾病与微血管病变防治论坛”上,世界华人心血管医师协会会长、北京大学第一医院霍勇教授如是说。

“吴以岭院士创建的络病理论对于微血管病变的认识、防治起到了非常重要的作用。”霍勇教授表示,一系列循证医学证据证实,基于络病理论指导下研发的通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊在微血管病变防治的临床实践中具有良好的效果,“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”项目更是荣获了2019年度国家科技进步一等奖,为我国心血管疾病防治开辟了新思路、新途径。

会上,山东大学齐鲁医院张运院士、武汉大学人民医院黄从新教授、复旦大学附属中山医院周京敏教授分别以CAPITAL研究-抗动脉粥样硬化的中国证据、心律失常发病机制及通络药物干预研究、急性心梗致心力衰竭发病机制及通络药物干预研究为题,围绕脉络学说相关研究系列成果进行了解读和分享。海军军医大学附属长征医院梁春教授和复旦大学附属中山医院朱文青教授担任学术环节主持。现整理会议精彩内容,以飨读者。

CAPITAL研究 找到阻断动脉粥样硬化发生发展的钥匙

“即使采用高强度他汀治疗,相当一部分动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)高危患者仍存在心血管事件残余风险;他汀剂量加倍以后,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平仅降低6%;长期大剂量他汀治疗可导致新发糖尿病、肌病/肌溶解、出血性脑卒中、肝功能损害等不良反应。”张运院士表示,肠道胆固醇吸收抑制剂依折麦布降低LDL-C的幅度有限,只能作为他汀的辅助治疗;PCSK9单克隆抗体虽效果较好,但费用较高,仅适用于少数他汀疗效不佳或难以耐受的患者。因此,寻找安全、有效的抗动脉粥样硬化(AS)新药势在必行。

张运院士介绍,早在1996年,通心络胶囊由国家食药监局批准用于治疗心绞痛和缺血性卒中。前期的高脂血症兔子和ApoE-/-小鼠实验研究发现通心络通过降脂、抗氧化和抗炎作用缩小和稳定AS斑块。

此后,由中国医学科学院阜外医院杨跃进教授牵头完成的ENLEAT试验,即219例ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者行PCI术后研究证实,在常规治疗基础上加用通心络胶囊,可显著降低心梗术后无复流发生率,缩小心肌梗死面积。但仍需要通心络胶囊抗AS的大规模、多中心、随机、双盲的临床研究证据进一步证明通心络的临床疗效。

为此,张运院士带领团队开展了“应用通心络胶囊干预颈动脉斑块的多中心随机双盲安慰剂平行对照研究(CAPITAL)”。张运院士介绍,CAPITAL研究选用了颈动脉内膜-中层厚度(IMT)为主要研究终点,纳入我国18个省35家临床中心的1212例受试者,通心络组和安慰剂组均有超50%患者有高血压病史,部分患者有糖尿病病史、吸烟史,因此基线人群是一个具有“多重危险因素”的人群。

同时,该研究的另一个重要特点是没有限制患者的基础西药治疗。张运院士强调,在西药治疗的基础上,通心络胶囊是否能够进一步干预AS斑块变化,是具有挑战性的、也是本研究的重磅突破之一。

研究结果显示,通心络组和对照组平均IMT的年变化率分别为-0.00095 mm和0.01312 mm,差值为-0.01407 [95%可信区间(CI):-0.01740~-0.01073,P<0.001]。在次要终点方面,与基线比较,通心络组治疗24个月时颈动脉长轴和短轴最大斑块面积分别减小0.513 mm2和0.234 mm2,而对照组分别增加1.671 mm2(P=0.003)和3.301 mm2(P<0.001)。同时,与对照组相比,通心络组在12个月和24个月时血管重构指数均明显降低(P<0.001,交互P值<0.001)。在首发主要心血管事件方面,通心络组的主要心血管事件首发时间显著晚于对照组,发生率也显著降低,分别为7.7%和13.2%(P=0.002),尤其通心络组的不稳定型心绞痛发生率明显少于安慰剂组(P=0.005)。在安全性方面,两组的不良反应发生率相似,提示了通心络胶囊应用的安全性。

2019年,本研究的相关论文发表于国际权威科技期刊《Nature》子刊《SCIENTIFIC REPORTS》,获得国内外专家的广泛关注与认可。这也是我国在国际上发表的第一个虫类中药临床试验报告。中国科学院葛均波院士发表评论指出:“张运院士为我们找到了阻断AS发生发展的钥匙”。

四大创新

通络干预揭示心律失常防治机制

“通络干预可通过保护内皮细胞、改善微循环等逆转心肌梗死(MI)后的结构重构、电重构、神经重构,可有效防治MI后心律失常。为心脑血管病变的脉络学说理论提供了研究依据,并初步阐明通络干预防治心律失常的机制。”报告中,黄从新教授总结了通络干预系列研究的四大创新点。

其一:通络干预可保护微血管结构与功能,阐明了改善微循环的部分机制——研究证实,参松养心胶囊可增加微血管密度、提高血流速度、增加微循环血流量;其机制与增加微血管新生、保护微血管内皮细胞结构完整有关。

分子水平研究进一步证实,参松养心胶囊可增加微血管内皮细胞分泌NRG-1,调控心肌细胞ErbBs受体表达,激活NRG-1/ErbBs途径,调控多条信号通路,发挥多靶点心血管保护效应;同时参松养心可增加促血管新生因子表达、降低内皮损伤因子水平等,进而调控血管舒缩功能。

其二:通络干预可逆转结构重构,改善心脏功能并阐明部分机制——研究证实,参松养心胶囊可改善心脏舒缩功能,增加心输出量,其机制与保护心肌细胞结构、调控钙循环有关;同时参松养心可抑制胶原蛋白表达,降低促纤维化因子水平,降低心脏纤维化,逆转结构重构。

其三:通络干预可逆转电重构,抑制心律失常并阐明其部分机制——研究表明,参松养心胶囊可改善动作电位特性,降低复极离散,提高室颤阈值,逆转电重构,增加心电稳定性,进而抑制心律失常;参松养心可改善场电位特性,提高电传导速度,降低电兴奋离散,提高电活动的一致性;同时,参松养心优化电传导方向,降低电传导不均一性,稳定心电活动,其机制与增加细胞间缝隙连接蛋白水平,调控缺氧相关离子通道有关。

其四:通络干预调控神经重构的效应与机制——分子水平证实:参松养心胶囊降低神经生长因子及其调控因子表达,下调交感神经重构,上调副交感神经重构,促自主神经功能平衡;激活NRG-1,可抑制交感神经重构,调节自主神经功能平衡。

在临床研究方面,由黄从新教授牵头完成的参松养心胶囊治疗心衰伴室性早搏的随机、对照、双盲多中心临床研究显示,在慢性心衰标准化治疗基础上,加用参松养心胶囊可增加左室射血分数,改善心功能分级,降低N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)浓度,增加6分钟步行距离,改善患者生活质量;对于室性早搏,参松养心胶囊可显著降低24h室性早搏次数,提高24h室性早搏下降率。

“应该大力提倡和推广国家具有完全自主知识产权的中医药,使其真正在世界舞台上闪烁光芒。”黄从新教授对以参松养心胶囊为代表的中医药发展充满期待。

两大机制

探索心衰治疗新手段

“目前,心力衰竭是心血管疾病治疗领域的一道难题。”周京敏教授介绍,研究表明,急性ST段抬高心肌梗死和急性非ST段抬高心肌梗死患者,住院期间心衰发生率分别为13.6%和14.8%,1年后心衰发生率分别为23.4%和25.4%。他强调,有研究表明,老年患者心肌梗死后住院期间心衰发生率为37%,住院期间未发生心衰患者5年内的心衰发生率为71%。

中医药在心衰的治疗发展历程中发挥了十分重要的作用。其中,从保护“孙络-微血管”角度切入探讨通络治疗心血管疾病及其他脉络病变具有重要临床价值,成为中西医研究微血管病变的理论结合点和治疗突破口。为明确通络干预在心肌梗死后心力衰竭治疗中的具体作用,周京敏教授团队在细胞研究和动物研究层面开展了大量工作。

团队以微血管内皮细胞为核心,从动物和细胞水平研究内皮细胞与心肌细胞、心脏成纤维细胞间物质-能量-信息网络紊乱病理特征,探讨芪苈强心改善心梗后心衰心肌微循环、心肌重构和心脏功能的作用及机制。

机制一:研究发现,芪苈强心促进心肌微血管内皮细胞分泌NRG-1,通过NRG-1/ErbB通路改善心肌微血管内皮细胞结构和功能、促进微循环、逆转心肌重构。

对于缺氧心肌微血管内皮细胞,芪苈强心通过NRG-1/ErbB通路发挥作用,可以改善细胞分泌功能和通透性,促进内皮细胞迁移和成管,并抑制内皮细胞凋亡;对于缺氧心肌细胞,芪苈强心通过调控NRG-1/ErbB/PI3K/Akt通路减少凋亡;对于心脏成纤维细胞,芪苈强心可以减轻炎症反应,通过CaN/NFAT/IL-6/TGF-β1/Smads通路抑制心脏成纤维细胞转分化。

在动物研究层面,团队对心梗后心力衰竭大鼠模型进行研究发现,芪苈强心可以改善心肌微循环,逆转心肌重构;芪苈强心还可以改善心脏功能,提高生存率。

机制二:芪苈强心通过上调HIF-1α/VEGF通路改善微循环与心肌能量代谢,逆转心肌重构。周京敏教授指出,心肌的能量代谢是很重要的干预方向。研究表明,芪苈强心通过HIF-1a/VEGF通路改善微循环与能量代谢,是逆转心肌重构的重要环节。

周京敏教授总结道:芪苈强心干预“孙络-微血管”对心梗后心衰具有确切的疗效,而促微血管新生是芪苈强心逆转心脏重构、改善心脏功能的重要途径,NRG-1/ErbB和HIF-1α/VEGF两条信号通路是“孙络交会生化异常-微血管病变”发生和通络干预的核心机制。

总结

络病理论研究的成功经验,为中医药的传承与创新带来更多启示,为推动中医药科技创新体系建设和学科发展提供有益借鉴,也必将引领中医药现代化创新发展。正如梁春教授在会议总结中所言,络病理论是中医整体思维与现代技术相结合的创新成果。“中医药在心血管疾病防治中必将扮演越来越重要的角色,也必将做出更大的贡献。”

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

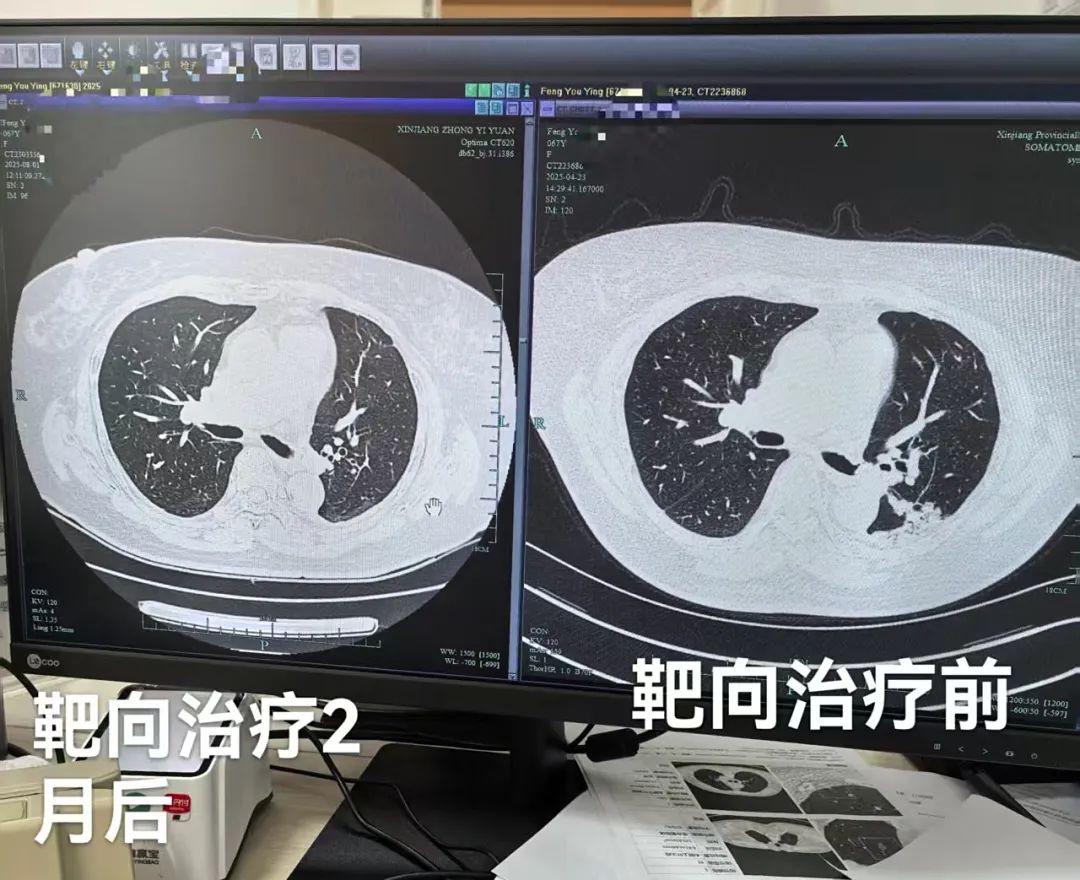

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28