重心下沉 提高神内医师基本诊疗水平(上接第17版)

八成女性妊娠期失眠

女性失眠发生率约是男性的1.5~2倍,而有研究显示,妊娠期84%女性报告一周有数晚出现一个或多个失眠症状,30%报告几乎没有或从来没有好的睡眠。安徽医科大学附属巢湖医院神经内科陈海贵教授介绍了围妊娠期失眠原因、危害及相关干预措施。

陈教授表示,围妊娠期失眠原因包括生理因素和心理因素两方面。围妊娠期激素水平变化、生理机能亢进,包括心率加快、代谢增加、肌张力及体温升高等生理现象可增加围妊娠期失眠。而在妊娠中期末到妊娠晚期初,许多女性会意识到生活方式可能有重大转变,试图平衡工作和母亲角色,对胎儿关注伴随对分娩的焦虑,致使情感上的痛苦和焦虑增加。由此两方面因素导致失眠和白天嗜睡。

睡眠减少在妊娠不良结局中起重要作用。最常见的不良结局包括:(1)产前/后抑郁。产前抑郁发病率为10%~25%,产后2周内抑郁发病率约50%~60%。妊娠期睡眠减少在抑郁症状出现中起作用,且影响产后情绪改变;(2)维持产后PTSD症状;(3)妊娠糖尿病。有研究显示,妊娠第14周,睡眠≤4 h/晚较睡眠9 h/晚女性糖尿病风险增加5.6倍。而妊娠中期TST<7 h/晚可增加妊娠糖尿病风险;(4)高血压和先兆子痫。有研究显示,妊娠早期报告睡眠起始和维持困难女性可能增加较高血压和BMI风险;(5)产程延长和剖宫产;(6)早产;(7)胎儿宫内生长受限。

陈教授表示,失眠对生活质量和日间功能有重大影响,且导致不良妊娠结局,有必要引起重视,早期干预。失眠管理目标为获得足够质和量的恢复性睡眠。详细病史询问可确定失眠类型,发现环境和行为因素因素,有助于指导失眠管理。对于原发性失眠,非药物干预如CBT-I是基础治疗。睡眠卫生、饮食调整、睡眠体位指导対睡眠改善有益。针灸、推拿、瑜伽和体育锻炼也有效。

抑郁患者九成以上存在睡眠问题

首都医科大学附属宣武医院神经内科詹淑琴教授介绍了抑郁症的睡眠特征。她介绍,人体睡眠有两种调节模式,生物钟模式和内稳态模式。多种神经递质与睡眠相关,如NA、5-HT、DA、His、Ach、orexin等,其中,NA和5-HT是抑郁症和核心的两个神经递质。抑郁症与睡眠障碍相关生物学机制包括,单胺能神经递质缺乏、节律基因异常、下丘脑-垂体-肾上腺轴多度活动,以及可塑性相关基因功能损伤。

关于失眠与抑郁症的流行病学联系,詹教授总结三点:(1)失眠是抑郁症的预测/风险因素(OR=2.1),睡眠异常老年人患抑郁症风险是睡眠正常者的3.22倍;(2)抑郁症可能是失眠的病因,90%抑郁症患者有失眠症状,且失眠是抑郁症复发前驱症状,既往有抑郁症病史的患者在抑郁复发前5周自述有睡眠异常前驱症状;(3)失眠可加重抑郁症病情,失眠是延长抑郁症发病持续时间的主要因素,也与自杀观念和自杀行为有关。

睡眠时间与抑郁症也有关系。有回归分析显示,睡眠时间长度与抑郁症状程度呈U型关系。睡眠时间<5 h或≥10 h者抑郁症状出现率较高。

抑郁症常见的睡眠症状包括深睡眠中突然惊醒、梦靥、失眠和睡眠过多。抑郁症患者的睡眠症状有时并非单一存在,可能失眠与睡眠过多共存,甚至多种睡眠症状可以同时表现。抑郁症的睡眠多导图具有特征性,相较于正常人,抑郁症患者深睡眠减少,觉醒次数增加,REM期睡眠前置,早醒明显。

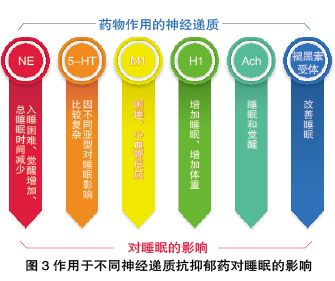

抑郁症患者睡眠症状的改善,对抗抑郁治疗起重要作用。所有抗抑郁药对神经递质产生作用,也影响患者睡眠情况(图3)。对抑郁患者睡眠障碍干预策略包括,对失眠患者,使用镇静作用的抗抑郁药,如失眠持续存在,加用镇静药;对嗜睡或疲乏患者,使用促觉醒的抗抑郁药SSRI、TCA、MAOI等,如嗜睡和疲乏持续存在,加用兴奋性药物;持续睡眠紊乱者,药物治疗联合促睡眠教育,尝试光照治疗以恢复睡眠觉醒周期,扩展诊治思路,看是否存在原发性睡眠障碍、周期性肢体运动和其他障碍,并通过多导睡眠图确诊。

昼夜节律紊乱或成卒中防控新靶点

在主控昼夜钟的调控下,人体各生理功能呈现明显的24 h昼夜节律,如睡眠-觉醒节律、皮质醇褪黑素分泌节律、血压24 h节律等。昼夜节律紊乱可导致多脏器功能受损。南昌大学第二附属医院神经内科邓丽影教授介绍了昼夜节律与卒中发生及发生后干预治疗的关系,她表示,昼夜节律紊乱正成为卒中防控新靶点,昼夜节律紊乱的干预有可能提高卒中防控水平。

一项Meta分析纳入11816例卒中患者,结果发现,卒中发生高峰为6:00~11:59,与其他时间段相比,各型卒中增加79%,最低峰为00:00~5:59;且不同卒中亚型发生时间有差异,缺血性卒中次高峰前移,为4:00~8:00。提示卒中昼夜防治的第一道时间防线为4:00/6:00~12:00。该高峰与高血压晨峰吻合,因此防治高血压晨峰可减少卒中发生。多数发病时清醒,应早识别疾病特征,尽早干预。此外需注意,地区风俗差异可导致卒中高发时间差异,如土耳其因其气候寒冷、早起宗教习惯等,卒中高发时段为3:00~6:00。南昌大学第二附属医院调查2013年12月至2015年2月卒中住院患者发现,其卒中发病高峰为4:00~11:59。惯常睡眠-觉醒模式对缺血性卒中发病有影响,清晨型(早睡早起)为缺血性卒中高危人群,发病率达58%。

邓教授介绍,卒中后昼夜节律变化对预测卒中预后或有指导意义。研究显示,卒中后昼夜节律异常者神经功能缺损严重,卧床者昼夜节律异常率高。此外,卒中后血压杓型节律丢失,101例卒中后1年分析显示,仅有25.4%杓型血压。邓教授表示,缺血性卒中急性期超杓型血压增加卒中复发风险,反杓型血压增加长期随访中死亡风险,应重视急性缺血性卒中ABPM的监测评估。

最后,邓教授提出卒中防治时间生物学对策。首先,需对昼夜节律紊乱靶点进行干预,包括:不良生活习惯,如睡眠饮食烟酒咖啡茶;睡眠障碍,如失眠、OSA、不宁腿、倒班、飞行等;精神心理因素;躯体疾病治疗。此外,利用时间生物学找到最佳服药时间,从而增加疗效,减少不良反应。美国一项研究显示,卒中发作时间与rt-PA溶栓出现症状性颅内出血有关,0:00~4:00卒中发作组,溶栓后出现症状性颅内出血率为43%(溶栓组总出血率为6.4%)。2014年波兰一项研究显示,不存在“坏”的溶栓时间,但溶栓后,23:00~6:00发生卒中者神经功能最差。

发表评论

最新评论

-

new从规模到价值:医疗健康领域深化改革的关键答卷

医师报聚焦两会期间医疗健康领域关键议题,围绕改善医疗服务、基层医疗服务能力提升、健康科普标准化建设、中医药现代化发展、老年健康服务体系完善等角度,系统呈现改革中的最新探索与实践,为推进医疗健康事业高质量发展提供有益参考。

2025-05-12 -

new科研、临床、科普三位一体,推动医疗高质量发展

医师报聚焦医疗健康领域相关议题,汇聚多位呼吸、泌尿学科以及基层医院管理者,围绕绩效考核、基层医疗能力建设、科普、癌症早筛、人工智能等方面内容,全方位探索促进医疗水平高质量发展的道路。

2025-05-12 -

new破局攻坚!打造有温度的全民健康防线

2025-05-08 -

05-082025

破局攻坚!打造有温度的全民健康防线

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05