老年检验医学:检以求真 验以求实

首届全国老年检验医学论坛召开

7月11日,在中国老年医学学会检验医学分会成立大会上,首任会长、解放军总医院丛玉隆教授指出,随着老龄化社会的到来,探索建立适宜的检验、检测项目,建立老年人专用的检测指标生物参考区间等,应成为推动老年医学发展的“必修课”, 老年检验医学是老年医学这个新兴学科里不可或缺的重要环节和组成部分。大会期间还举办了精彩的中国老年检验医学大会主题学术报告会并分别以“老年代谢性疾病与检验医学”、“老年感染性疾病与检验医学”以及“老年检验医学的质量管理”等三个不同专业视角举办三场专业论坛,多视角、多领域、深度剖析解读老年医学临床与检验面临的问题和最新观点。

中国老年医学学会会长范利教授

老年医学面临“五化”亟待建立模式

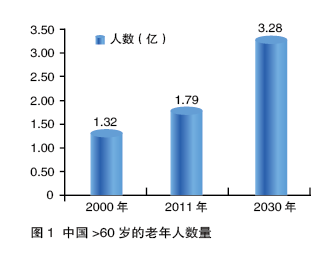

范利教授在报告中指出,我国是老龄化速度最快的国家,也是老年人口最多的国家(图1)。

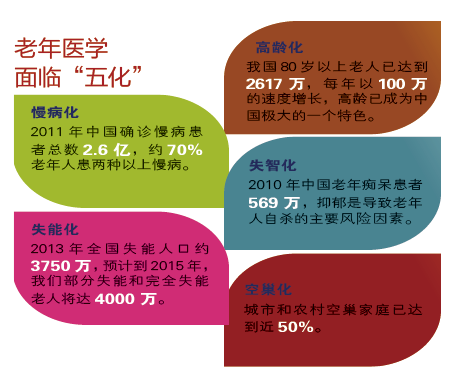

老龄化给老年医学带来了巨大的挑战,且老年医学面临“五化”。

面对老龄化带来的“五化”,老年医学的发展现状并不容乐观。范教授认为,主要原因是社会对老年医学专科重视不够:全国老年病医院总共只有133家;2014年国家卫计委才将老年医学专科定位于内科学专业下属三级学科;2014年卫计委评选国家重点老年医学科不足30个,且老年医学科缺少一个基于综合评估的全人管理理念;老年专科医师资质得到国家认定,但缺少考核准入体系、培训体系及职称评定标准;老年专业护理及照护人员也严重不足。

范教授指出,目前老年医学研究的关键问题是要填补增龄对我国人群健康状态和重要器官功能检测指标的信息空缺。同时要以“健康教育先行,预防关口前移”为战略措施!

如何推动我国老年医学发展,范教授提出几点重要建议:

更新理念 目标由慢病治愈转为功能维持;引入“全人”管理,提倡整体、系统性;强调老年病诊疗的连续性;关注老年综合征。

丰富内容 关注医疗问题(老年共病,多重用药,老年检测指标的相互干扰);加强心理、认知评估和干预及社会支持和临终关怀。

人才培养要全面 扩大人才培养途径,注重专科基础;强调全科医师培训,多学科协作;发展多学科合作团。

管理模式和医学技术要创新 发展老年综合评估体系;建立多学科合作、医养结合模式;发展信息技术管理老年慢病;开发老年功能损伤的监测和康复辅具。

逐渐形成一站式服务、个性化服务,综合性评估、一体化治疗、信息化管理的老年医学体系,让老年医学腾飞发展,达到健康老龄化的最终目的,提到老年人生活质量!

在提到老年检验医学发展的问题时,范教授特别指出,“检以求真,验以求实。发展检验医学是老年医学腾飞的基础。要加强检验科与临床诊疗的结合及对话沟通,共同建设全面的治疗管理体系。注重检验医学人才基本技能的培训,发展优秀的检验医学人才队伍。”

首都医科大学附属北京安贞医院谌贻璞教授

老年肾脏病诊断的重要检验指标常被忽视

随着老龄化的到来,老年性疾病包括老年肾脏病的防治已越来越重要。

谌贻璞教授指出,老年人肾脏病的疾病谱与非老年人存在很大差异:某些继发性肾脏病的患病率显著提高;原发性肾小球疾病的肾病综合征患者中特发性膜性肾病(IMN)的比例可达25%~50%。

“老年肾脏病的流行病学特点要求临床要提高老年肾脏病的诊断水平,而多项检查在临床上尚未普遍开展或重视不够。” 谌教授介绍说,重点为以下五种检测。

血清M型磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体检验 IMN是机体针对肾小球足细胞抗原产生的一种自身免疫性疾病,约70%的IMN患者由PLA2R致病。临床上检测血清抗PLA2R抗体对诊断IMN很有帮助,对于不能接受肾穿刺病理检查的老年肾病综合征患者的疾病诊断意义尤大。

血清免疫固定电泳 其对于多发性骨髓瘤肾损害、华氏巨球蛋白血症肾损害、意义未明的单克隆球蛋白血症肾损害及肾脏轻(重)链沉积病的诊断具有绝对重要意义,对冷球蛋白血症肾损害及淀粉样变肾病的分型也具有重要意义。

血清球蛋白检测 检测出血清中的冷球蛋白是诊断冷球蛋白血症的必需条件。

血清IgG亚类检测 临床上进行血清IgG4亚类的检测对帮助诊断IgG4相关疾病很有意义。

尿渗透压检测 检测禁水后10~12 h后的尿渗透压对早期发现由血管性疾病肾损害及慢性间质性肾炎导致的缺血性肾脏病变有重要意义。

谌教授还强调,对这些肾脏病的诊治常需多学科配合进行,开展特异性检验项目,提高老年肾脏病诊断水平迫不可待!

北京大学肿瘤医院张晓东教授

肿瘤标志物对老年消化道肿瘤诊治意义大

张晓东教授指出,“各种消化道癌及肺癌的患者以老年人居多。”目前消化道肿瘤的诊断方法包括:病理诊断及分期诊断,包括物理诊断(查体等),胃镜和影像学检查以及不可或缺的血液系统肿瘤标志物检测。

老年消化道肿瘤常用肿瘤标记物,通常包括:癌胚抗原-CEA,糖抗原-CA19-9,癌抗原-CA72-4,癌抗原-CA125,以及神经元特异性烯醇化酶(NSE)等。

张教授表示,肿瘤标志物检测在消化道恶性肿瘤的治疗过程中具有重要的临床意义:分期诊断;协助诊断;评价疗效;指导用药;检测复发,明显升高者术后监查和治疗后监查意义大,诊断结果早于影像学指标3~6个月;判断预后,肿瘤标志物升高明显是预后较差的指标,此时一定要仔细进行分期检查。同时,联合检测有助于提高恶性肿瘤的检出率。

何时检测肿瘤标志物?张教授推荐,治疗过程中一般在第一次治疗前(手术、化疗、激素、放疗);在启动治疗后(尤其是手术治疗):手术后1~2月或化疗后2~3周,1~2年内(每间隔3个月),3~5年(每间隔6个月);治疗方法改变之前;怀疑复发或转移时;发现升高后的2~4周检测肿瘤标志物。

张教授还介绍,临床中如发现肿瘤标志物指标升高,当有症状时,要完善相关检查,及早发现肿瘤及时治疗;当无症状或未发现肿瘤时,此时密切观察1~3个月后,复查,当连续3次进行性升高时,进行PET/CT检查。

最后,张教授强调,“肿瘤标记物的合理应用,可以大大减少侵入性诊断方法对于人体的损伤。”

发表评论

最新评论

-

new第四届中国肥胖大会(COC2025) 开幕 形成全链条、全生命周期的体重管理“中国方案”

2025-08-22 -

08-212025

第一届精准营养创新大会在上海举行

-

08-202025

医务人员执业健康保障专家研讨会在京举行

-

07-112025

创新技术守护老视患者精彩“视”界

-

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

2022年度珠江肝胆专科医疗联盟高峰论坛顺利召开

2022-09-27 -

“胰”起向未来!感染性胰腺坏死的干预方式专题研讨会线上召开

2022-05-31 -

创建平疫结合的呼吸道传染病应对体系是时代所需!2022年度中国呼吸学科发展大会在京举行

2022-01-11 -

詹启敏院士:便捷医疗流程,优化医疗服务是我们这一代人义不容辞的责任

2021-11-29

-

生物治疗:修剪枝蔓 力促健康成长

2017-09-22 -

第四届东方呼吸病学术会议专题

2020-09-06 -

聚焦房颤“前沿与创新”,共同推动房颤事业发展|第21届心房颤动论坛(7.7·大连)开幕

2023-07-10 -

聚中国智慧,绽放慢乙肝临床治愈新梦想

2023-05-16 -

“三潮汇聚 勇立潮头”-西安交通大学校长王树国在深圳发表演讲

2023-07-18 -

广东省肝脏病学会肝胆肿瘤精准治疗分会成立,肝胆二科潘明新当选首届主任委员

2022-09-27 -

专家提醒:未病先防 积极合理接种疫苗

2023-07-22