多学科协作共击“癌中之王”

郭晓钟:关注5个问题提高早诊

“胰腺癌早期诊断困难、报警症状不典型、肿瘤标志物特异性不高,80%的胰腺癌患者就诊时已属晚期、不能手术。关注5个方面或可提高胰腺癌的早期诊断。”

密切关注报警症状和高危因素

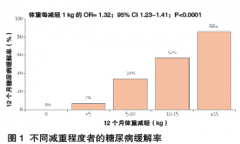

研究表明,40%~70%的胰腺癌患者以腹痛为首发症状,10%左右患者以消瘦为首发症状,病变位于胰头者常以黄疸为首发症状(图1 )。因此,对于近期出现不能解释的体质量减轻、上腹部或腰背部疼痛、突发糖尿病患者,应高度重视。

据胰腺癌流行病学特点,应针对高危人群(图2)作为关注对象。然而,吸烟、饮酒、高龄、肥胖人数太多,全部筛查需要耗费资源甚多,因此有必要进行深入细化研究,针对高危人群定期随访。

多项肿瘤标志物联合诊断

CA19-9对进展期胰腺癌诊断敏感度约90%,特异度约80%,是目前使用广泛的血清肿瘤标志物。高通量筛选、基因检测和蛋白质组学检测等技术的发展也为胰腺癌的早期诊断提供一些希望。笔者认为,目前尚无一种标志物兼具高特异度和敏感度,尤其对于早诊价值十分有限。因此,在寻找有效早期标志物的同时,应关注多项肿瘤标志物联合诊断胰腺癌。

影像学检查4原则

影像学检查是诊断胰腺癌的重要手段,CT、MRI、超声内镜、PET-CT各具优势。

选择时应本着完整(显示整个胰腺)、精细(层厚2~3 cm的薄层扫描)、动态(动态增强、定期随访)、立体(多轴面重建全面了解毗邻关系)的原则。

妥善处理癌前病变

胰腺上皮内瘤变

粘液性囊性肿瘤

导管内乳头状粘液瘤

以上3中均为胰腺癌的癌前病变,应密切随访,必要时手术治疗。

多学科协作力争精准

美国约翰霍普金斯医院,放疗科、外科、病理科、影像科、遗传科专家组成了胰腺癌MDT团队,建立了MDT的“一日工作流程”,实现了胰腺癌的系统诊治。精准医学通过基因组、蛋白质组等组学技术,对特定疾病进行分型鉴定,从而精准找到疾病原因和治疗靶点,实现对患者的个体化精准诊治。

多学科协作团队(MDT)、整体把握,有助于肿瘤的明确诊断和系统治疗,最大程度实现胰腺癌的精准治疗。

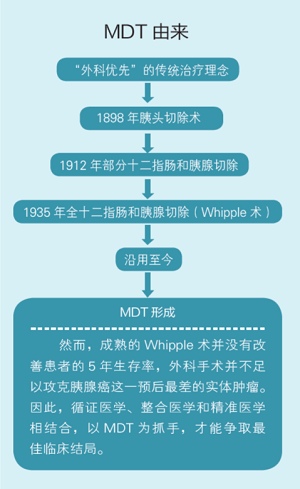

钱家鸣:MDT促进诊疗

“MDT在临床诊治中已得到广泛认可,是当今胰腺癌综合诊治的主流模式。胰腺癌患者应在较大规模的医疗中心接受治疗,包括外科、消化、肿瘤、影像、内镜、病理、介入、放射治疗等学科的共同参与。”

消化科医师是早诊核心

对于疑诊胰腺癌的患者,应根据其各项指标在MDT模式下进行诊断。其中,消化科医师发挥核心作用。多数胰腺癌患者起病隐匿,早期症状不典型,多以上腹部不适、隐痛、腹泻等非特异性症状就诊,消化科通常是首诊科室。

因此,消化科医师应保持足够的警惕,40岁以上有以下8种临床表现者属于胰腺癌高危人群。

1.梗阻性黄疸;

2.不明原因的体重减轻;

3.不明原因的上腹或腰背部疼痛;

4.消化不良;

5.新发糖尿病而无常见危险因素;

6.严重腹泻;

7.急性胰腺炎而无明显诱因(如胆石症、饮酒、高脂血症);

8.吸烟者。

某些易与胰腺癌混淆的良性疾病,如肿块型慢性胰腺炎、自身免疫性胰腺炎、十二指肠旁胰腺炎等,也需要消化科医师鉴别诊断。超声内镜可发现最大径在1 cm左右的微小癌灶,还可通过细针穿刺获得病理标本,成为检出并确定胰腺占位和性质的有力工具。

MDT评估可切除性

胰腺癌患者术前应通过MDT模式评估其可切除性,并制定个体化治疗方案。CT是目前诊断和术前评估的首选方法。MRI同样重要,其显示肝脏转移的敏感性高于CT。PET-CT不能代替CT或MRI,但可作为补充,在发现远处转移有独到优势,推荐用于瘤体较大、CA19-9显著升高,以及怀疑区域淋巴结转移的患者。

根据术前评估结果,可将胰腺癌患者分为3种类型。值得注意的是,决定手术的胰腺癌患者术前病理诊断并非必要,但对于新辅助治疗和姑息性放射化学治疗,都需要在治疗前明确病理诊断,超声内镜-细针穿刺术是首选方法,其安全性优于体外穿刺活组织检查。

分类 | 所占比例 | 治疗方法 |

可切除 | 15%~20% | 首选手术、术后化疗 |

可能切除 | 20%~40% | R0切除 |

不可切除 | 50%~60% | 化疗、放疗、姑息治疗 |

袁耀宗:胰腺癌与糖尿病的前世今生

“糖尿病与胰腺癌关系密切而复杂。长期糖尿病是胰腺癌发生的危险因素之一,NODM者可能是胰腺癌诱发的早期症状。糖尿病可能通过不同因素影响胰腺癌预后。因此,期待有更多高质量、大样本多中心研究。”

胰腺癌与糖尿病的相互作用

多项大型列队研究和Meta分析显示,糖尿病是胰腺癌的危险因素,其总体危险系数为1.4~2.1。

除糖尿病本身外,糖尿病相关药物的应用也可能影响胰腺癌的发生。多项研究表明,抗糖尿病药物可能会改变胰腺癌的风险。回顾性研究表明,应用胰岛素可增加胰腺癌风险,应用二甲双胍可能减低其风险。一项Meta分析显示,服用磺脲类患者增加了70%的胰腺癌发病风险。近期,《美国医学会杂志》上发表的一项研究显示,吡格列酮可增加胰腺癌和前列腺癌的发生概率,胰腺癌的危险系数为1.4。

由于研究方法各异,各文献报道胰腺癌患者伴发糖尿病的概率不一。回顾性分析表明,胰腺癌患者中37.5%伴发糖尿病;Pannala等研究发现,胰腺癌患者中糖尿病发生率为47%,是年龄匹配的非癌症人群的近7倍,34%的胰腺癌患者葡萄糖耐量异常未达到糖尿病诊断标准;袁耀宗教授团队前期研究显示,约44.7%兴手术治疗的胰腺癌患者伴有糖尿病。

新发糖尿病与胰腺癌筛查

目前,有学者认为新发糖尿病(NODM)是胰腺癌的“症状”,可能作为胰腺癌早期诊断的线索。原因有3点。由于胰腺癌伴NODM比例较高,且伴发糖尿病的胰腺癌确诊患者中无症状者较不伴有糖尿病者多,因此建立基于NODM筛查胰腺癌的策略可能有助于提高胰腺癌早期诊断率。然而,由于NODM患者发生胰腺癌比例较低,有研究提示,糖尿病诊断后3年内发生胰腺癌的比例约为0.85%,需要有效的手段鉴别胰腺癌相关糖尿病和2型糖尿病,但目前缺乏具有较好的成本-效益比的鉴别手段。因此,寻找更有效的标志物和筛查手段是关键。

1.NODM发生与胰腺癌的风险高于长期糖尿病者。

2. 胰腺癌伴发的糖尿病患者中大部分是在胰腺癌诊断数年前新发的糖尿病。

3.有研究显示,胰腺癌切除后糖尿病状况得到改善,主要见于NODM者。

糖尿病对胰腺癌预后

糖尿病对胰腺癌预后的影响作用尚不明确,多数研究支持糖尿病是胰腺癌预后的不良因素之一。近期,Mao等对29项研究进行了Meta分析,结果提示易信啊哎伴糖尿病患者的病死率显著高于无糖尿病患者(危险比=1.13,95% CI,1.04~1.22)。

胰腺癌伴发的糖尿病具有异质性,预后受以下3种因素干扰。

1. NODM和长期糖尿病可能对预后影响不同。

2. 血糖状态可能是影响胰腺癌重要的预后因素。

3. 抗糖尿病药物的使用也可能与胰腺癌预后有关。

杜奕奇:精准治疗路远且长

“与其他肿瘤相比,如肺癌和乳腺癌等已有多种“精准”的靶向治疗药物,胰腺癌的临床之傲还停留在“非精准”时代,广泛采用的吉西他滨方案有效率仅30%,5-氟脲嘧定、亚叶酸钙、伊立替康和奥沙利铂化学治疗方案不良反应大,而唯一体现精准治疗的靶向药物厄洛替尼疗效有限。因此,实现胰腺癌的精准诊治值得关注与研究。”

精准治疗发展趋势

曲妥珠单抗对乳腺癌的成功治疗是目前精准治疗领域的范例。对于HER2阳性的患者,采用曲妥珠单抗进行精准靶向治疗,在早期和转移性乳腺癌患者中均显示出很好的疗效。

胰腺癌经历从“正常细胞-上皮内瘤变-原位肿瘤-转移癌”的序贯发展过程,其中也发现了一系列在胰腺癌发病中发挥重要作用的突变基因,如K-ras、p53等。但与其他肿瘤不同,K-ras基因突变率很高(>80%),且出现于早期,因此很难作为早期诊断的靶点。K-ras基因作为判断EGFR抑制剂等靶向药物的疗效也难以实施,因为大部分胰腺癌是突变型K-ras,因此Ras基因的激活不受EGFR调控。EGFR抑制剂理论上对其无效,这也是厄洛替尼对延长胰腺癌患者生存期作用非常有限的原因。

前提是早诊

CA19-9是目前最常用的胰腺癌血清标志物,然而其特异度与敏感度决定其难以成为理想的胰腺癌筛查标志物。1项关于胰腺癌基因变化时机的研究显示,从首个基因突变发生到原位癌形成至少需10年,而肿瘤细胞获得转移能力则额外需5年,发生转移至患者死亡需2年。这些数据提供了一个审视胰腺癌发生的基因学特征的全新角度,也充分证明胰腺癌早期诊断确实可行。

发病机制、分子分型、免疫治疗三突破

胰腺癌发病过程不明,但越来越多证据表明,肿瘤的发生是不可预测的失控突变与遗传和环境因素共同作用的结果。因此,精准治疗亦有赖于更深入的胰腺癌发病机制研究。

不同的分子分型肿瘤组织对治疗的应答率不同。基于分子分型建立的胰腺癌新分类系统有助于新治疗策略的选择和新药的开发,具有重要的指导意义。然而,胰腺癌基因学的复杂性决定了单一的组学研究很难完整地解释疾病整体的生物学行为,从而进行精准的疾病区分。因此,基因组、转录组、表观遗传组的整合研究可能是开发精准胰腺癌分子分型药物的关键。

免疫细胞治疗开始步入个体化的精准免疫细胞治疗(PCIT)时代。作为目前推广的新一代精准医疗治疗技术之一,精准细胞免疫治疗具有独特优势,有望成为胰腺癌精准医疗的重要突破口。

精准治疗现状堪忧

胰腺癌的治疗现状仍然令人失望,已完成的药物临床试验研究结果多为阴性。要克服以下缺陷,需要改进现有的药物疗效评价体系,获得更加实时、动态且微创的肿瘤信息监测手段,才能更好地发挥精准治疗的作用。

1. 胰腺癌较少见,且大多数患者就诊时已处于晚期,失去手术机会,难以获取组织样本。

2. 胰腺癌基因测序研究很少,不超过百例。

3. 胰腺癌为富间质肿瘤,难以获得较纯净的细胞,制约了基因检测技术的应用。

4. 胰腺癌异质高,单一的精准靶向药物效果有限,需要针对多个关键靶点同时治疗。

5. 肿瘤细胞有迅速突变的能力,可绕过被靶向的治疗分子及其下游通路,重新获得驱动突变。使得患者反复接受不同靶向药物治疗,造成巨大医疗负担。

发表评论

最新评论

-

new液体复苏过量 OR 不足 如何平衡?中国急性胰腺炎诊治进展研讨会在线上召开

医师报讯(融媒体记者 黄玲玲)急性胰腺炎( AP)是急诊科常见的疾病,也是易导致器官功能障碍和病死率较高的疾病之一。临床上分为轻症急性胰腺炎(MAP)、中度重症急性胰腺炎( MSAP)和重症急性胰腺炎(SAP)。其中,重症胰腺炎(SAP)被称为“生命杀手”,死亡率高,让人谈之色变,如能早期积极有效处理对预后有明显的的改善。 《 重症急性胰腺炎预防与阻断 急诊 专家共识 》 指出, 在胰腺炎早期 ( 特别是前 12~24小时)液体支持治疗非常重要,可以尽早阻断由于毛细血管渗漏等导致的组织灌注下降,最大程度地减少并发症和降低病死率。 11月17日,由《医师报》胰腺炎专栏主办的中国急性胰腺炎诊治进展研讨会在线上召开,哈尔滨医科大学第一附属医院普外科主任医师王刚教授主持会议并表示,研讨会由大会主席、清华大学医学院附属北京长庚医院王仲教授发起,围绕《重症急性胰腺炎预防与阻断急诊专家共识》中液体复苏推荐内容,结合最近热门的急性胰腺炎早期液体复苏WATERFALL研究,邀请多学科专家一起参与讨论,探讨更适合患者的治疗方式,希望能为临床带来一些启示。 警惕患者液体过负荷 WATERFALL 研究关键点值得商榷 南京中医药大学附属中西医结合医院倪海滨教授指出,该研究在液体复苏 checkpoint 值得商榷 。 第一, 今年发布的 《 重症急性胰腺炎预防与阻断 急诊 专家共识 》 中提出 , 轻中型急性胰腺炎应关注转化为重症急性胰腺炎的危险因素,在临床诊治中应 6 ~ 8 h 进行相关指标的评估。而该研究中急性胰腺炎的评估时点在 24 h 后 , 是每 24 h 评估一次,不能在急性胰腺炎诊治中普遍应用。 第二, 急性胰腺炎的病理生理是炎症反应导致的毛细血管渗漏,因此早期液

2022-11-21 -

08-302022

“芳香温通”理论在冠脉动脉微血管疾病中的应用探析

冠状动脉微血管疾病(CMVD)是指在多种致病因素的作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或心肌缺血客观证据的临床综合征。 临床研究显示,在具有心肌缺血症状但冠状动脉造影显示非阻塞性病变的患者中,CMVD的发生率约为45%~60%,可见CMVD具有较高的发病率。由于冠状动脉微血管的结构和功能不同于心外膜下冠状动脉,治疗冠心病的传统有效药物难以作用于CMVD。 中医对CMVD的认识 古代文献并无“冠脉微血管疾病”之说,但根据CMVD的症状,亦可归为“胸痹”、“心痛”的范畴。国医大

-

08-302022

“芳香温通”理论在冠脉动脉微血管疾病中的应用探析

冠状动脉微血管疾病(CMVD)是指在多种致病因素的作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或心肌缺血客观证据的临床综合征。 临床研究显示,在具有心肌缺血症状但冠状动脉造影显示非阻塞性病变的患者中,CMVD的发生率约为45%~60%,可见CMVD具有较高的发病率。由于冠状动脉微血管的结构和功能不同于心外膜下冠状动脉,治疗冠心病的传统有效药物难以作用于CMVD。 中医对CMVD的认识 古代文献并无“冠脉微血管疾病”之说,但根据CMVD的症状,亦可归为“胸痹”、“心痛”的范畴。国医大

-

new远离皮疹、瘙痒困扰 AD长治才能久安!

2021 年开始,中国康复医学会专家发起,设定 5 月为 “ 特应性皮炎( AD )关爱月 ” ,旨在帮助更多的人了解和重视 AD ,掌握 AD 的诊疗知识与技能,助力全民健康水平的提升。 4 月 30 日,在

2021-05-06

-

特发性肺纤维化:早期抗纤维化治疗之辩

2019-11-18 -

节食减重可“治愈”2型糖尿病

2017-12-14 -

早绝经增加心血管风险

2017-11-23 -

心衰与2型糖尿病:致命的交叉点

2017-11-23 -

治疗牙龈病有助于降压

2017-11-23

-

“芳香温通”理论在冠脉动脉微血管疾病中的应用探析

2022-08-30 -

“芳香温通”理论在冠脉动脉微血管疾病中的应用探析

2022-08-30 -

液体复苏过量 OR 不足 如何平衡?中国急性胰腺炎诊治进展研讨会在线上召开

2022-11-21 -

【述评】冠心病介入抗栓治疗相关最新进展概要

2021-03-30 -

远离皮疹、瘙痒困扰 AD长治才能久安!

2021-05-06 -

烟酸缓释剂或增 人体胰岛素敏感性

2020-05-06 -

FDA:冠心病患者慎用克拉霉素

2020-05-06