微生物与病原诊断|俞云松教授:未来病原学诊断技术发展方向就是更快、更精准

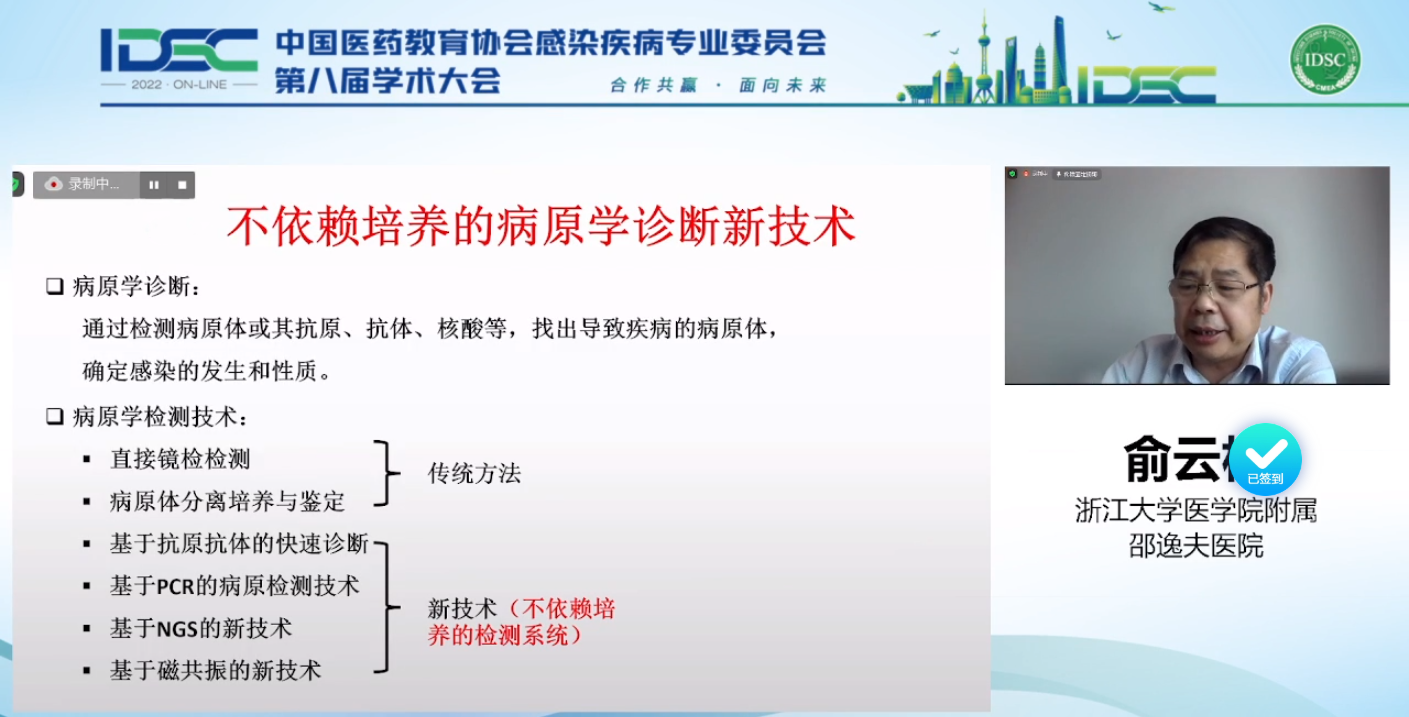

医师报讯(融媒体记者 裘佳)“正确的病原学诊断是感染性疾病精准治疗的前提。传统的涂片和培养在病原学诊断中仍有重要价值,但从培养到报告一般需48小时,加之培养阳性率低,如脓毒症患者的病原体培养阳性率不到20%,我们亟需更为快速、更敏感的检测技术。”大会主席、IDSC主任委员、浙江大学医学院附属邵逸夫医院感染病学科负责人俞云松教授介绍了感染性疾病病原诊断技术新进展。

俞教授表示,基于血培养阳性标本的快速诊断技术(RDT)可以加速病原体的鉴定、药敏结果的报告等,对改善临床预后发挥了很重要的作用。但目前临床上用得更多的是不依赖培养的病原学诊断技术。包括:基于抗原抗体的快速病原诊断技术、基于PCR的病原诊断技术、基于mNGS的病原诊断技术以及T2磁共振病原诊断新技术。

基于抗原抗体的快速病原诊断技术是借助已有的抗原和抗体,对病原体的抗体及抗原进行检测。如现在用得非常普遍的侧流免疫层析法在甲型流感病毒、乙型流感病毒检测中的敏感性和特异性就非常好;CARBA-5对革兰阴性菌碳青霉烯酶检测的灵敏性和特异性均接近100%;隐球菌荚膜抗原胶体金检测在隐球菌脑膜炎病原诊断中的敏感性和特异性都在95%以上。此外还有双抗夹心免疫法及基于阻抗免疫传感器原理的抗原抗体检测,最快的检测时长仅需15 分钟,符合了我们对病原诊断快的需求。

基于PCR的病原检测技术包括实时定量PCR、多重PCR、巢式PCR和数字PCR等,目前主要用于病毒核酸的检测,基于PCR的病原检测技术依赖于既定的目标病原,对新突发病原体的检测仍存在问题。数字PCR被认为是未来较好的发展方向,可以绝对定量,对脓毒症患者血液样本的直接检测,3小时实现病原精准诊断。但俞教授认为,检测时间上还有提升的空间,目前有的检测公司可以1.5 小时完成检测,未来在1小时以内完成检测应该不是问题,这样就能更好地满足临床需求。

基于宏基因组技术虽比培养快一些,但也需要13小时左右。目前主要用于重症感染患者的病原诊断,对脓毒症患者血样本的mNGS检测能提高30%左右的病原检测阳性率。对于罕见、疑难、新发病原体的感染,mNGS技术有明显优势,如当下仍在流行的新冠病毒最早就是mNGS技术检出的。在免疫低下的患者中,混合感染、少见病原体感染较为多见,所以mNGS技术在该类患者病原诊断中的应用也比较普遍。中枢神经系统感染(脑膜炎)的常规的检测手段病原体阳性率仅10%,结合mNGS技术,病原检出率可达到30%~50%。

基于T2磁共振技术在欧美国家已经用于脓毒症等的病原诊断,已经有细菌、真菌和耐药基因的检测试剂盒,特异性非常高,敏感性90%左右,但耗时需3.5~8小时。

俞教授表示,临床医生对精准治疗的期望提高了对病原诊断技术尤其快速敏感的病原诊断技术的需求。期待未来有更有效的病原体富集、更高的检测通量、更短的检测时长、更低的检测成本,以及更自动化的病原诊断技术。

发表评论

最新评论

-

new微生物与病原诊断|俞云松教授:未来病原学诊断技术发展方向就是更快、更精准

正确的病原学诊断是感染性疾病精准治疗的前提。

2022-07-25 -

new青年论坛|周华教授:mNGS技术在疑似感染肺部肿瘤诊断中的探索

mNGS可提升病原学诊断能力,对临床诊疗带来正向影响。而mNGS数据的深入挖掘,对非感染性疾病诊断的探索非常值得研究。

2022-07-22 -

new感染与免疫|佘丹阳教授:免疫缺陷宿主肺部感染病原学推断的三要素

免疫缺陷宿主肺部感染具有感染后致病原增殖速度快、宿主免疫反应低下或延迟、疾病进展迅速、侵袭性操作风险较大等特点,在安排病原学检测时,应遵循四个原则。

2022-07-19 -

new器官移植的感染管理|刘代红教授:抗感染治疗的成败是血液病治疗的关键

恶性血液病用药策略以及造血干细胞移植后的感染特点。

2022-07-19

-

器官移植的感染管理|解立新教授:M-ROSE是床旁诊断利器

2022-07-19 -

微生物与病原诊断|俞云松教授:未来病原学诊断技术发展方向就是更快、更精准

2022-07-25 -

青年论坛|周华教授:mNGS技术在疑似感染肺部肿瘤诊断中的探索

2022-07-22 -

主题报告|管向东教授:IDSA建议将脓毒症早期集束化治疗限制为感染性休克

2022-07-13 -

感染与免疫|范红教授:超半数CAP患者是免疫受损宿主

2022-07-19 -

主题报告|陈良安教授:抽丝剥茧,探索呼吸微生态与感染性呼吸疾病的密切联系

2022-07-19 -

感染与免疫|佘丹阳教授:免疫缺陷宿主肺部感染病原学推断的三要素

2022-07-19