又是奥运时刻!盘点那些猝死的运动员

运动虽好,运动员不好!除了饱受伤痛的困扰,更为严重的是一些疾病让运动员过早地离开人世令人唏嘘不已。虽然尚未有权威科学证据将运动员与短命划上等号,不过这些代表着人类身体极限的运动员最终还是被疾病击倒离开人世。猝死、心脑血管疾病成为运动员挥之不去的噩梦,诸多年富力强的青年运动员在赛场上或睡眠中溘然长逝。

1、维维安福,喀麦隆国家足球队国脚,球场猝死

2003年6月26日,喀麦隆国家足球队国脚维维安福参加了本队与哥伦比亚队的2003联合会杯半决赛,当比赛进行到第72分钟时,维维安福猝然摔倒在比赛场地的中圈里,舌头吞入咽喉,当即令人恐怖地不省人事。随后28岁的维维安福被担架抬出赛场并立即送往法甲里昂俱乐部的医疗中心进行急救,当地警方证实,经抢救无效,这位正处于当打之年的著名球员永远离开了人世。

2、海曼,美国女排主攻手,死于心脏病

1955年生,美国女排主攻手,身高1.95米,身体素质好,弹跳力强,扣球凶狠有力,击球点高,防守和拦网都十分出色,作风顽强。在1981年第三届世界杯排球赛中,获得最佳运动员和最佳扣球奖,她多次作为国家队主力队员参加国际重大排球比赛,是当代世界瞩目的女子排坛重扣手之一。1986年因心脏病突发猝死在球场上。

3、乔伊娜,美国著名短跑运动员,死因不明

“花蝴蝶”格里菲斯--乔伊娜美国著名短跑运动员。她保持的女子百米世界纪录至今无人打破。乔伊娜身高1.69米,身段优美,面容清秀,曾是小有名气的时装模特。然而1998年9月21日晚,这位女子短跑世界纪录保持者、奥运会女子100米和200米金牌得主格里菲斯-乔伊娜在睡梦中猝死,震撼了国际体坛,而她的死因到现在都还未有非常明确的说法。

4、朱刚,中国前男排国手,因心脏血管瘤破裂去世

2001年1月4日,时为中国男排国手的四川省著名男排运动员朱刚因心脏血管瘤破裂于当天下午在成都去世。朱刚是在当天下午的训练中心脏病突发的,并被迅即送往绵阳医院,后转至华西医科大学附属医院进行手术抢救,但近12个小时的手术未能挽救朱刚年轻的生命,于当天下午四点左右去世。

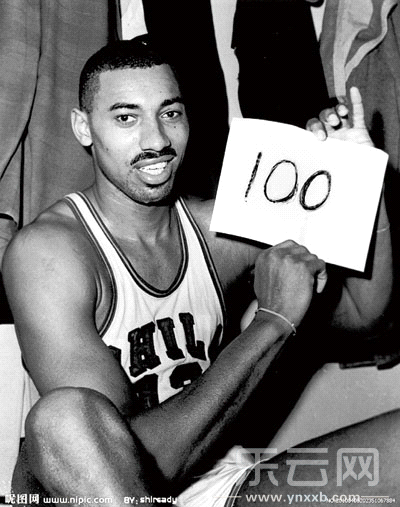

5、张伯伦,单场100分、55个篮板纪录缔造者,因心肌梗塞而亡

威尔特·张伯伦(1936年8月21日-1999年10月12日)是美国职业篮球史上,早期最伟大的球员之一,担任中锋,绰号“篮球皇帝”。

这个史前怪兽在NBA的历史上留下了太多至今无人能破的纪录,其中单场100分、55个篮板的纪录最为著名。在1999年10月12日,张伯伦一觉未醒,后被医生确诊死于心脏病。其经纪人也承认,张伯伦因心肌梗塞而亡。事实上,张伯伦在上世纪60年代就被确诊患有心脏病,但张伯伦从不在意,并且一直放纵声色。

6、王洪礼,著名足球教练,心源性猝死

2007年7月26日,著名足球教练、前辽宁队主帅王洪礼在沈阳市医大一院去世,享年61岁,死亡原因是心源性猝死。王洪礼的离世在足球界引起了巨大的震动。据了解,王洪礼生前并没有任何心脏病史,医院方面透露,王洪礼的猝死是因为剧烈运动导致心脏承受压力过大而造成的。

运动性猝死并非儿戏

最近,在国内举办的马拉松比赛中,不时爆出运动员猝死的事件。2014年到2015年,国内马拉松赛场上两年内就有7例猝死事件;去年安贞医院报告了清华大学一高才生打篮球突然昏迷,后因心肌梗死导致多脏器衰竭而不治身亡的。

运动性猝死是一种运动性病症,指人在运动中或运动后立即出现了相关症状,最终发生非创伤性死亡。运动性猝死多因心肺功能问题造成。

心源性猝死是运动性猝死的主要表现形式,如心肌炎、先天性冠状动脉畸形、心肌肥厚等。如上文所述打篮球的大学生被送往医院后检查,确诊为先天性冠状动脉开口畸形,最终导致心脏前壁大面积心肌梗死。

有统计显示,每年我国猝死病人大约50多万,近80%发生在家中,20%发生在路上或公共场所。其中青少年约占30%,男性多发,约为女性的4倍(注意这里不是仅统计运动性猝死)。

我国运动性猝死涉及运动项目很广,几乎各个领域都有沾边,曾经有一组调查数据,排名前三位的分别是跑步(33.98%)、足球(10.68%)、篮球(8.74%)。

可见,运动性猝死严重威胁着人们的健康。

1、运动性猝死并非简单“运动过量”

一个热爱运动、体能充沛的年轻人,为什么会命丧运动?常说运动是良医,运动是良药。不假,人在运动时会有一种“亢奋”感,这是因为副交感神经张力降低,交感神经张力加强,运动激素不断上升后刺激心跳增快的结果。与此同时,房室传导的改变使得心肌耗氧量增加,心舒张期缩短,血流流入冠状动脉的时间也变短。该生理过程对健康人而言,即使是高强度也只会引起良性心律失常(如早搏),及时休息就能复原。

可见导致运动性猝死的原因并非简单的运动过量,造成严重后果的常见原因实则是各种心脏疾患(这也是“心源性猝死”在猝死中占比高的主要原因)。

可是谁能担保经常运动的人、有着良好体质的运动员就没有这些病呢?

2、早发现早预防潜在的心脏病

对年轻人来说,潜在的心脏病大都是“心脏结构性问题”,如肥厚型心肌病、先天性冠状动脉畸形,以及主动脉破裂、主动脉瓣狭窄和冠心病等。

如果在心脏听诊时可闻及粗糙的收缩期杂音,就要着重考虑肥厚型心肌病,可通过超声心动图检查确诊。

还有一些人在发生猝死前表现出晕厥或心绞痛等症状,则患有先天性冠状动脉畸形的可能较大。目前冠状动脉畸形可以通过手术矫正,因此在出现临床可疑症状时应尽早进行超声、造影等临床检查。

心肌炎患者在心肌炎的急性期和康复期皆可发生猝死,因此一旦确诊心肌炎,至少要康复6个月方能开始运动。

冠心病在年轻运动员猝死中的比例不算高,却是绝大多数35岁以上运动员猝死的最主要原因之一。

3、选对适合自己的运动

较真”的人会通过健康筛查和问卷调查精打细算。如专业运动员在冬训开始前都会参加体检,有专门的心肺功能测试。当然,普通人在运动前即使不做健康筛查,也至少要有这样的意识。

先确定自己是否适合运动。既往有心脏病史、晕厥病史,以及高血脂、高血压、糖尿病或冠心病家族史的人不要长时间剧烈运动;如果运动中出现胸痛、胸闷、头痛、头晕、异常疲劳等情况(可能就是先兆),必须马上停止训练并及时就诊。

科学选择运动时间。人在寒冷时血管收缩,会增加心脏负担,容易出现心脏问题。所以,冬季理想的锻炼时间为下午三四点钟。要避免阴霾、空气质量不好时外出运动。另外,心脏病患者游泳时要选择温差不是很大的游泳馆,千万别冬泳。

要科学运动。运动前充分热身,适应激烈竞争环境,运动中适量补充水分;运动中不宜盲目坚持,一旦出现不适症状如面色苍白、口唇紫绀、大汗淋漓、晕厥、胸痛、胸闷、胸部压迫感、眩晕、眼前发黑、头痛等,应及早终止运动。

运动时要抱着娱乐的态度、合理安排时间和强度,不要随意跟别人比赛竞争、逞一时之强。

4、如何预防运动性猝死

定期体检非常重要,特别是心血管系统。对于运动员来说,在参加剧烈运动或比赛前更是如此,同时要加强运动现场的医务监督。对运动员的体检要更加严格,包括心脏负荷试验、超声心动图检查、负荷心肌核素灌注显像、脑血管造影等。

运动时要控制好靶心率。非运动员运动时的靶心率应控制在最高心率=(170-年龄)×85%最佳,而心血管病患者的运动靶心率则应在无氧阈值心率以下。运动中有任何不适应当及时去医院就诊。

保持适当运动量。切莫忽视健身的本质是为了强身健体,从健身角度而言,运动量不适宜过大。自身状态不好或极度疲劳时不适合做激烈运动。

最好不要在日晒强烈的白天出门锻炼。因为清晨是交感神经兴奋高发的时间段,因此也不适宜锻炼。建议此季尽量在傍晚出门活动,防止日晒中暑或发生运动意外。运动时宜身穿宽松、吸汗的衣物,随身带一瓶水,防止脱水。

做好以上这些注意事项,就能较大程度地避免运动时发生心血管意外。

发表评论

最新评论

-

new朱华栋教授、邓颖教授、毛恩强教授 | 急诊应关注血小板减少症规范诊疗!

2025-06-03 -

new从规模到价值:医疗健康领域深化改革的关键答卷

医师报聚焦两会期间医疗健康领域关键议题,围绕改善医疗服务、基层医疗服务能力提升、健康科普标准化建设、中医药现代化发展、老年健康服务体系完善等角度,系统呈现改革中的最新探索与实践,为推进医疗健康事业高质量发展提供有益参考。

2025-05-12 -

new科研、临床、科普三位一体,推动医疗高质量发展

医师报聚焦医疗健康领域相关议题,汇聚多位呼吸、泌尿学科以及基层医院管理者,围绕绩效考核、基层医疗能力建设、科普、癌症早筛、人工智能等方面内容,全方位探索促进医疗水平高质量发展的道路。

2025-05-12 -

new破局攻坚!打造有温度的全民健康防线

2025-05-08

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05