国人食管鳞癌基因突变图谱新成果

赫捷院士课题组在《自然·遗传学》发表食管癌基因组学研究论文

近日,中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士课题组在世界顶级学术期刊《自然·遗传学》(Nature Genetics)发表了国人食管鳞癌基因组学研究的最新成果。(Nat Genet. 2014年8月24在线版)

该研究论文报道了迄今最大规模的食管鳞癌外显子组测序研究,重点阐释了组蛋白修饰和Hippo信号通路相关基因的突变与临床意义。论文题目为“Genetic Landscape of Esophageal Squamous Cell Carcinoma”,通讯作者是赫捷院士,第一作者是中国医学科学院肿瘤医院胸外科实验室高亦博医师;该研究获得863计划、国家自然科学基金、教育部创新团队发展计划和北京市自然科学基金等多项科研基金的资助。

研究核心内容

我国食管癌发病和死亡人数均居世界首位,是国家重点防治的恶性肿瘤之一。我国食管癌的病理分型主要为鳞癌,而其病因、发病机理尚未完全阐明。

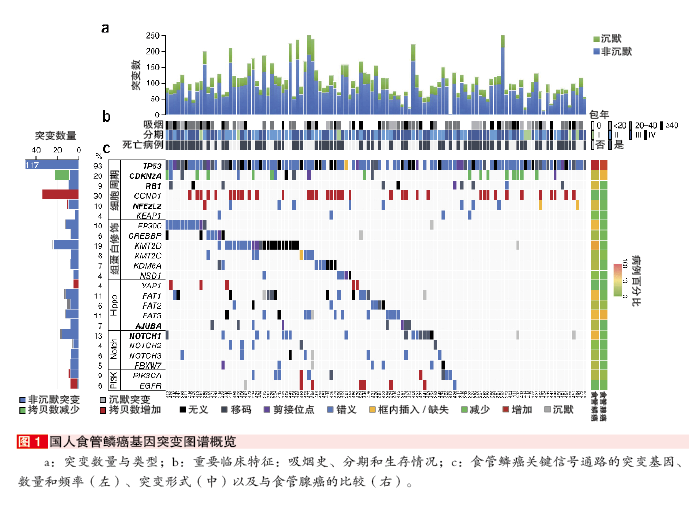

赫捷院士课题组利用全外显子组测序技术,对113例食管鳞癌患者的肿瘤和对照组织配对标本,以及8株细胞系的基因突变谱进行了全景式研究。生物信息学分析共鉴定出9197个非沉默突变,平均每个病例81个;6个重要基因的突变频率具有统计学意义;食管鳞癌的基因突变谱与其他组织来源的鳞癌有相似之处,最重要的异常信号通路包括细胞周期与凋亡调控,组蛋白修饰,以及Hippo、Notch、PI3K和Ras信号通路等,其中尤为引人注目的是绝大多数食管鳞癌病例都有TP53等抑癌基因的突变或缺失,构成了食管鳞癌最为普遍的基因组学特征(图1)。

该项研究首次以大量数据展示了食管鳞癌半数以上具有组蛋白甲基转移酶KMT2D、KMT2C以及组蛋白乙酰基转移酶EP300、CREBBP等表观遗传相关基因的突变。EP300基因的突变集中于该蛋白的乙酰基转移酶活性域(HAT domain),与患者预后不良显著相关,并且独立于临床病理分期以及其他已知的预后因子。课题组进而在多中心队列中验证了这一关联,并通过体外实验证明了EP300高频突变对食管鳞癌细胞增殖具有促进作用。

研究还发现,Hippo信号通路的异常改变是食管鳞癌的又一重要特征,其中AJUBA基因的高频突变为首次报道。

此外,研究结果显示NOTCH1、RB1、CCND1、MIR548K等基因的突变也与患者的发病或预后显著相关,具有潜在的诊断、分型和治疗应用价值。

【研究者说】

食管癌我国最常见的恶性肿瘤之一,其发病率在各类恶性肿瘤中居第五位,死亡率居第四位。据估计,全球每年有超过48万例新发食管癌病例,因食管癌死亡超过40万例,其中半数以上发生在中国。

食管癌的发病情况具有显著的地域和人种差异,我国食管癌的发病原因、好发部位和病理类型均与西方国家明显不同,具有显著的“中国特色”。近年欧美等国对于食管癌的研究取得了一定进展,例如食管腺癌和胃食管交界腺癌中靶向药物的研发与应用。但我国食管癌病例95%以上为鳞癌,不能照搬西方国家的研究结果和治疗方案,而食管鳞癌的病因和发病机制研究尚不充分,缺乏有效的分子分型与个体化治疗方案。

食管鳞癌的遗传突变谱与肺鳞癌、头颈部鳞癌有相似之处,却与食管腺癌大相径庭,提示不同部位的癌症可能具有相同的分子起源。因此,基于分子分型的个体化治疗是未来提高食管鳞癌治疗效果的重要途径。

我们的研究展示了国人食管鳞癌中最重要的突变基因与信号通路,并鉴定出基因水平的异常改变与食管鳞癌发病和预后等临床病理特征的关联,为认识食管鳞癌的病因与发病机理、分子分型及个体化治疗研究提供了理论和实验依据,为食管鳞癌靶向药物的研发提供了新的线索。

发表评论

最新评论

-

new百名顶级专家筑学科高峰|《医师报》麻醉医学专栏编委会/专委会双双起航

2024-03-23 -

new智启记忆 医创未来∣第三届北京大学医学博物馆论坛举办

2025-05-26 -

new中组部、团中央第25批宁夏博士服务团巡回义诊活动走进宁夏石嘴山 优质医疗资源下沉惠及基层群众

2025-05-24 -

new专家研究发现:关键枢纽基因NEXN有助于抑制腹主动脉瘤扩张

2025-05-24

-

心系老区 优质医疗资源延伸丨海峡两岸医药卫生交流协会 超声医学分会红雨工程系列巡讲“绘心声”—江西站圆满落幕

2025-05-20 -

龙南市超声质控中心成立

2025-04-26 -

“医呼百应 专家下基层” 中西医结合护航慢病防治

2025-04-19 -

兴国县超声质控中心成立

2025-04-21 -

“针”心“针”意除囊肿,锦旗感恩表深情

2025-04-14

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28