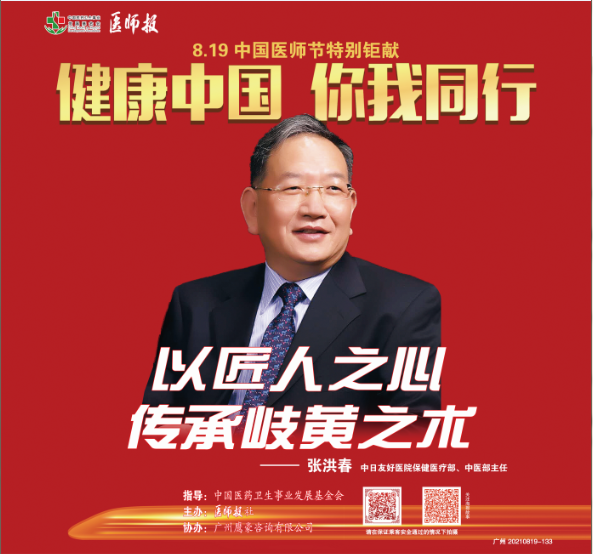

张洪春教授:以匠人之心 传承岐黄之术

张洪春,医学博士,主任医师。中日医院党委委员、保健医疗部主任、中医部主任。医院学术委员会委员、学位委员会委员;国家中医药管理局重点学科中医肺病学学科带头人,传染病重点研究室主任。

社会任职:

中华中医药学会理事、肺系病分会主任委员、内科分会常委兼副秘书长,北京中医药学会肺系病专业委员会主任委员,世界中联呼吸病专业委员会副会长,中国民族医药学会肺病分会副会长,中国老年保健医学研究会慢性病防治管理委员会副会长,中国健康促进基金会“中老年保健知识管理平台建设”公益项目专家委员会副主任委员等;《世界中医药杂志》常务编委,《北京中医药杂志》、《中医杂志》、《中华行为医学与脑科学杂志》等杂志编委;国家及北京市自然基金委中医中药学科评审专家、国家奖及中华中医药学会行业奖评审专家、国家重点研发项目评审专家。北京中医药大学兼职教授,国家中医药管理局第六批名老中医药专家学术经验传承工作指导老师。

担任研究生导师情况:

北京中医药大学博士研究生导师

个人学习经历:

1985年7月毕业于山东中医药大学中医系,1988年9月至1991年7月在北京中医药大学中医内科学专业硕士研究生阶段学习,1994年9月至1997年7月在北京中医药大学中医内科肺系病专业博士研究生阶段学习。

个人工作经历:

1991年8月分配到中日友好医院中医内科,2003年10月任主任医师、2009年10月为主任医师二级岗,2001年4月起,历任医院科教部副主任、人事处副处长、科教党总支书记、科研处处长、保健办主任等。

专业特长:

师从著名中医学家焦树德教授、国医大师晁恩祥教授,32年来一直致力于中医药防治肺系病的临床、科研、教学工作。围绕丰富与完善“风咳”、“风哮”内涵、开展了肺系病稳定期临床疗效与机理研究、流感证候规律与方药机理研究、中医药行业的规范化工作等;以中医药防治肺系病、脾胃病的临床与临床基础为主要研究方向,擅长诊疗慢性咳嗽、慢阻肺、哮喘、间质性肺病、肺心病、流感,以及慢性胃炎、功能性胃肠疾病等。以疏风解痉法治疗哮喘病(咳嗽变异性哮喘)、感冒后咳嗽等具有较好的临床疗效;采取调补肺肾法治疗肺系病缓解期患者,改善了患者临床症状、提高了生活质量。

科研成果:

国家“十三五”重大慢性非传染性疾病防控研究:细菌和病毒感染对慢阻肺急性加重的影响和机制研究项目负责人;“十一五”支撑计划:调补肺肾法治疗慢阻肺稳定期临床评价研究(2006BAI04A13 )课题负责人,哮喘急性发作期中医综合治疗方案优化研究(2007BAI20B081)课题骨干;国家自然基金:固本止咳中药对慢性阻塞性肺疾病模型大鼠呼吸道黏膜免疫影响机制的研究(2011年-2013年)、固本止咳中药治疗慢性阻塞性肺疾病模型小鼠的黏膜免疫机制研究(2016—2019)负责人。

主编《中国全科医生手册》(华夏版)、《四部经典白话》(天津科技版)、《百病饮食指南》(华夏版)等著作,参加编写《临床中医内科学》、《中医急诊医学》、《中医内科辨病治疗学》、《诊断学大词典》、《中医内科手册》、《今日中医内科》等专著;第一作者或通迅作者核心期刊发表论文50余篇,其它名义发表论文20余篇,主要有:祛风解痉法治疗哮喘病的临床研究,祛风解痉平喘汤治疗哮喘病的药效学机理,浅谈用中医药治疗军团菌肺炎的体会等。主持“中药新药治疗流行性感冒临床研究技术指导原则(修订版,2012)”、“中药新药用于咳嗽变异性哮喘临床研究技术指导原则(2017)”等。

教学情况:

承担北京中医药大学临床教学任务,培养硕士、博士研究生共28人

表彰奖励情况:

参加编写的《临床中医内科学》(专著•王永炎院士等主编)获北京市1997年度科技进步一等奖、国家中医药管理局中医药基础研究二等奖(1999);参加的《柴苓方及其有效成分治疗实验性肾炎的研究》获2004年中华中医药学会科学技术二等奖;与导师晁恩祥教授共同完成的“风哮、风咳理论及其临床应用”项目获北京市2008年度科技进步三等奖、2009年中华中医药学会科学技术一等奖;«禽流感与鸡瘟--传统医药理论与实践»获2009年中华中医药学会科学技术二等奖。获中国青年志愿服务奖章(团中央,2001)、全国防治非典型肺炎优秀科技工作者(中国科协,2003)、 优秀共产党员(国家卫生计生委,2015)、科学中国人(2010)年度人物(《科学中国人》杂志社)、全国优秀科技工作者(中国科协,2016)、中央保健工作先进个人(中央保健委员会,2016)等荣誉。

海报故事

致敬中国医师节·健康中国地铁专列海报故事 | 张洪春:以匠人之心 传承岐黄之术!

“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全”,这句话出自张仲景的《伤寒杂病论》,被很多中医人视为从医之目标。中日友好医院中医部主任、保健医疗部主任张洪春对此深以为然,“医生这个职业为自己、为家人、为促进社会进步都做出了一定的贡献,从医是我人生中最正确的一个选择。”

他曾差点与中医这个职业失之交臂。中医学是张洪春高考时的第二志愿,第一志愿是农学专业,曾被中医治好眼病的父亲极力赞成他读中医,1980年,在父亲的鼓励下,他考入山东中医学院(现山东中医药大学)中医系。

“小时候,我常跟着爷爷睡,一到冬天,他就经常咳个不停,一天要倒好几次痰盂。”现在想来,爷爷应该是典型的慢阻肺,如果那时自己能懂得多一点,也许能让爷爷少受点罪。“疗君亲之疾”更加坚定了他的从医决心。

说起从山东邹县老家来到北京的经历还有一段颇为戏剧性的故事。毕业后,张洪春曾在邹县人民医院工作了三年,后来妻子(大学同学)李清霞决心要考硕士研究生,爱妻心切的他决定陪考。或许是爱情的力量,两人双双以优异成绩考入北京中医学院(现北京中医药大学前身),张洪春还成为了国医大师晁恩祥的学生。

在他的成长过程中,恩师的言传身教让张洪春受益匪浅。自1988年成为晁老的学生,他已经跟随老师33年。让他印象最深的是晁老对长者的尊重,对老前辈的关心。不论公事还是私事,只要前辈需要帮助,无论多忙晁老都有求必应,尽自己最大能力为他们提供帮助,不求回报。

晁老在生活中态度温和,但工作中却要求严格,是一位典型的严师,以致有的师弟师妹们都有些怕他。“我还好,因为我比较了解老师,老师是一位工作特别认真的人。”张洪春笑着说,这种认真传给了张洪春,严谨认真也成为了他的工作习惯。

另外,晁老中西医功底都很深厚,西医的听诊、叩诊也不在话下,还总是能在治疗中琢磨总结出自己的一套经验。“晁老还有一个更大的特点,就是他开的中药处方,药味数量少而精,一般总是保持在12味药左右。这些都成为了我学习的重点。”

张洪春教授(右)与国医大师晁恩祥(左)

硕士毕业被分配到中日友好医院后,张洪春开始了没日没夜的医生生涯。“当时我记得5天一个夜班,5个住院医轮流管五十几张床位,大家经常轮班倒,非常辛苦。”提及当年的辛苦,他由衷地感慨:“医生这个职业挺累的。”为什么坚持了这么久?“既然选择了这个职业,你必须坚持下去,因为做医生也很有成就感,能够体现一个人的社会价值。”

张洪春讲了两个小故事,在研究生学习期间,他遇到一位哮喘患者,患者是因为闻到公共汽车汽油味而导致的哮喘发作,送到医院救治。当用上晁老的黄龙舒喘汤(苏黄止咳胶囊前身)后,患者病情很快平稳,这给张洪春留下了非常深刻的印象。

还有一位患者因为拔牙时打了青霉素,引起了哮喘急性发作。当时多方治疗效果不佳,邀请中医会诊,用上中药后患者很快就出院了。这两件小事更加坚定了他从事中医这个职业的决心,也让他意识到了中医药在治疗哮喘、慢阻肺等肺系疾病的优势。

在长久的工作经验中,张洪春认识到,中医药治疗肺系疾病有很多独特的优势。以呼吸道感染性疾病为例,表现在:(1)早期干预的优势:中医重视人的整体,讲究辨证。中医可以在辨证基础上对症治疗,对疾病实现早期干预,减轻患者症状,减弱病原微生物对人体器官的损害。(2)对抗与保护结合的优势:现代医学的单纯对抗性治疗只能解决“祛邪”的问题,却忽视“扶正”这一保护性治疗的重要性。中医的整体观,决定其治疗特点是对抗病原体与保护脏器组织免受损伤、提高免疫功能等相结合。(3)后期调理修复的优势:感染性疾病后期病变中,脏器组织的损伤占据主要地位,但抗菌药对组织器官的修复是无能为力的,中医将外感病辨证与内伤辨证结合,清除余邪,扶助正气,促进损伤组织的修复,具有明确的后期调理修复的优势。(4)对耐药性及菌群失调方面的优势:细菌对抗菌药耐药性是当今全球性难题,滥用抗菌药催生超级细菌的产生,中药在发挥疗效的同时,特别是在抗菌药耐药性及菌群失调方面显示出明显的协同治疗作用。

这些优势在张洪春团队所做的中央级公益性科研院所基本科研课题《中药单用/联合抗生素治疗常见感染性疾病临床实践指南·社区获得性肺炎》、科技部“十三五”重大专项《细菌和病毒感染对慢阻肺急性加重的影响和机制研究》、国家自然科学基金项目《基于流感病毒介导的免疫病理损伤探讨中医不同治法方药的治疗作用机制》中,都有翔实数据佐证。

治疗呼吸道非感染性疾病的优势则表现在疾病的急性期与缓解期。以哮喘为例,对于急性期患者,联合中药治疗可以更有效的减轻临床症状,提高临床疗效。同时对于应用激素治疗的患者,还可以减少激素的用量及不良反应等。从1988年开始,团队根据“风哮”理论,采用“疏风宣肺、缓急解痉平喘”的治疗方法,对“黄龙舒喘颗粒”剂,从动物实验和临床研究,证实了 “疏风宣肺、缓急解痉平喘”法治疗哮喘急性期的优势。2009年~2011年,团队采用多中心、大样本的随机对照研究方法,证实中医辨证治疗能够改善支气管哮喘(哮喘)轻中度发作患者的临床症状,有效控制哮喘发作,辨证治疗组在肺功能及炎性指标改善上有一定优势。

而在缓解期,中医药的优势不仅体现在“急则制其标”,更体现在“缓则治其本”。临床联合中药治疗,不仅能改善患者呼吸功能(肺),也兼调理其他脏器功能(主要是脾肾)。从整体上标本兼治,改善营养状态,增强患者抗病能力,减少疾病的发作次数,从而延缓肺功能下降,延缓病情发展,提高患者的生存质量。

张洪春团队开展的十一五国家科技支撑计划项目“重大疑难疾病中医防治研究”《调补肺肾法治疗慢阻肺稳定期临床疗效评价》研究,充分显示了中医药治疗慢阻肺稳定期的治疗优势。研究结果显示:调补肺肾胶囊能够改善患者临床症状、肺功能及炎性指标、减少患者急性发作次数,提高患者生活质量。

“我们认为慢阻肺的发生发展有一个从肺到脾到肾的过程,一旦伤及脾,便是中度肺功能损伤,到肾则可能发展为重度肺功能损伤。”如何阻止病程的进展?第一阶段是肺脾同治,采用国医大师晁恩祥的经验方——固本止咳方。第二个阶段是肺肾同调,采用国医大师晁恩祥的经验方——调补肺肾方。“这两个方子都是扶正固本,标本兼治的,目标是未病先防,既病防变。”

有人觉得中医理论复杂,有些难以理解,在张洪春的讲述下,这些复杂的理论变成了清晰可见的脉络,引人入胜。

在学中医的同时,张洪春也深入学习了西医,“我学习西医的目的是为中医服务,而不是改变中医。”在他看来,中医评价体系、评价方法要深入探索,寻找出一套符合中医自身发展规律的评价方法。中医与西医本身是两套不同的体系,文化根基不同,就像中西方文化可以交融,但不可互相替代那样。应该有两种不同的评价方法,不能照搬混用。张洪春认为,目前将西医疾病疗效标准、指标、方法,照搬来评价基于症状、证候为特点的中医药临床疗效,是不适宜的。建立符合中医药特点的评价标准和方法,非常有必要,作为全国政协委员,他曾多次提出类似的建议,引起了广泛的影响。

近年来,在国家有关政策的鼓励下,中医药迎来了快速发展的好时机。中西医结合、中西药并用,是这次新冠疫情防控的一大特点,也是中医药传承精华、守正创新的生动实践,中医药受到了前所未有的关注。

但中医药的发展也存在着一些问题:党中央国务院高度重视,百姓热衷,群众呼声很高。“目前两头热,我们的工作距满足人民群众高质量的中医药服务需求上还有非常大的差距。”以乡镇地区为例,张洪春表示,乡镇地区的中医药应用仍处于一种很朴实的状态,中医师的医疗经验及医学水平都有待继续提高。“他们对现代科学知识以及中医药知识的掌握都不如大城市中的医生,学习、进修提高专业知识的机会较少。”

“中药有适应症广、医疗成本低、易推广应用等突出优势,在乡镇地区颇受慢性病患者和疑难杂症患者欢迎。”他认为,除了加强培训,提高基层中医师的自身水平,更重要的是,要加强在乡镇地区开展中医药适宜技术推广方面的工作,帮助患者获益,同时利于中医药的传承与发展。

此外,作为中医人手中的治病“法宝”,中药材的生产源头令人担忧。小作坊式的中药生产企业很多,难成规模,导致生产出来的中药材差异性太大。“有的药材好的特别好,差的就极其差。”从种子到种植,再到采集、加工、上市,中药质量监管涉及到多个部门,如农业部、林业局、国家药品监督管理局、国家市场监督管理总局……需多方统筹协调,才能保证中药的质量,如此才能进一步促进中医的发展,毕竟巧妇也难为无米之炊。

不论是中医古老的经验还是中药材,中医药要获得传承与发展,软实力与硬实力都要加强。“传承是要在传统的基础上继承与创新,完全像‘老师’,好,也不好,超过‘老师’,在‘老师’的经验基础上有所发挥,有所创造才能真正将中医发扬光大。”

传承同样需要包容。张洪春认为,在学习西医的同时,也应鼓励“西学中”。由于患者要求或其他原因,很多西医临床大夫在看病时也会给患者开出一些中成药,这个体量并不算小。“我国大量中成药是西医所开,但是大多数西医大夫并不完全了解中药的四气五味、配伍和禁忌,多开和错开的情况非常普遍,影响患者疗效。”鼓励西医大夫多学一些中医药知识是张洪春一直倡导的事情。为此,他还曾于2019年两会期间,提交了《关于加强西医师使用中成药的培训、考核和管理》的提案,建议国家卫健委、国家中医药管理局出台相关文件,加强西医学习中医药的培训和考核力度,该提案受到多方关注与支持。“相关部门也早已发现这一问题,并开展了一系列工作,但目前未达到预期效果。

此后,他积极参与首届“西学中”临床人才公益培训班等鼓励西医大夫多学中医的活动。“不是说西医大夫不能开中药,而是希望更多西医大夫通过学习,能开对药,患者受益,医生获益,这才是皆大欢喜的事情。”更多的西医大夫了解中医药知识,也有助于中西医之间圆融通达,共同进步。

当然,必须强调的一点是,人才是传承的根本。青年中医师是中医的未来。张洪春鼓励青年中医师一定要重实践。“趁年轻时多看病,积累经验,增强信心,打下扎实的基础。”此外,还要多读书,读原著,读古代的经典,“虽然现在用不着,但随着某一个场景的再现,脑子里出现的《黄帝内经》、《伤寒论》等经典中的一句话很可能能帮到你,帮到患者。”另外还要懂中药,“一个中医师必须要学会用中药,知晓中药的升降沉浮,甚至清楚它的生长过程。”

他有一个愿望,就是在今后的时间里,选择常用的中药开展从种下种子到发芽、到长成药材、加工成饮片,每一步都制成彩色图谱,教给学生,让他们在用药之始,就熟知中药的“灵魂”。张洪春强调,无论何时,都应保持一颗匠人之心,将中医药事业做到极致,如此才能让中医药得到更好的传承与发展。

谈及这个目标,他没有太多豪言壮语,有的是平淡真切的医者仁心。

人民至上!生命至上!是这个伟大时代发出的铿锵之音!在2021年8月19日第四个“中国医师节”之际,在中国医药卫生事业发展基金会、中国医药卫生文化协会、中国健康促进与教育协会的指导下,《医师报》主动承担行业媒体责任,发起主办“健康中国 你我同行”活动,同心共筑中国梦。

8月19日中国医师节当天,北京、上海、广州同时开出4列“健康中国 你我同行”专列,在一个月时间里与当地数千万乘客一起,传递社会正能量。并制作成宣传片,在北京地铁1、2、5、8、10、13号线和八通线的13000台地铁电视,进行为期10天,每天多次同步播放。希望以此营造尊医重卫的良好氛围,大家一起携手同行,为健康中国聚力。

回望历史,它记载着发展的印记。展望未来,我们正书写着新时代的伟大征程。让我们搭乘“健康中国”专列,向着未来出发!

发表评论

最新评论

-

09-052022

致敬中国医师节·健康中国 你我同行㊲|杨衿记:做肺癌患者生命中的“拾光者”

每周四的清晨,他都会早早带着提前备好的三杯热茶和两瓶凉白开来到门诊室,门口早已排起了长长的患者队伍。进入诊室,他将手里的水杯放在离自己触手可及的窗台上,以便于在长达六个小

-

new华中科技大学同济医学院附属同济医院肝脏外科中心团队:立足中国原创 彰显中国自信

华中科技大学同济医学院附属同济医院位于湖北省武汉市解放大道1095号(主院区)、湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道501号(光谷院区)、湖北省武汉市蔡甸区新天大道288号(中法新城院区),始建于1900年,是一所集医疗、教学、科研为一体的三级医院。

2021-08-19 -

new致敬“8·19中国医师节”,健康中国 · 你我同行|林定坤:学贯中西,推进中医传承与创新

看中医、吃中药、喝凉茶、做药膳……广东人自古就笃信中医、笃爱中医。浓厚的中医文化氛围,也孕育出了特点鲜明的岭南中医流派。在这其中,执牛耳者非广东省中医院莫属。这家始建于

2021-08-18 -

new京东健康名医专家团队:守护健康 不分线上线下

高思华 1-个人简介 高思华:国家级名老中医,教授,博士生导师,岐黄学者 擅长:糖尿病、甲状腺疾病、过敏性鼻炎、高血压、脾胃病、心脑血管疾病、肿瘤、月经病、更年期综合征等内科、妇科疑难病症 •中华中医药学会副会长 •中华中医药学会糖尿病专业委员会副主任委员 •中国中西医结合学会副会长 •中国中西医结合学会内分泌病专业委员会副主任委员 •国家食品药品监督管理局保健食品安全委员会主任委员 2-科研及获奖 作为首席科学家主持完成国家973计划中医药专项《“肺与大肠相表里”脏腑相关理论的应用基础研究》1项、作为课

2021-08-12

-

致敬中国医师节·健康中国地铁专列海报故事|刘启发:飞速发展的血液科与被打破的“血癌”禁忌

2021-07-29

-

京东健康名医专家团队:守护健康 不分线上线下

2021-08-12 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行㊲|杨衿记:做肺癌患者生命中的“拾光者”

2022-09-05 -

张洪春教授:以匠人之心 传承岐黄之术

2021-07-29 -

健康胆囊全国专家代表团队:健康胆囊健康家 健康中国你我他

2021-07-29 -

致敬“8·19中国医师节”,健康中国 · 你我同行|林定坤:学贯中西,推进中医传承与创新

2021-08-18 -

中山大学第六医院团队:守真传承 求真创新

2021-07-29 -

南方医科大学南方医院肾病中心团队:呵护您的肾脏健康

2021-07-29