2023CASH | 临床应用转化的桥梁——且看基础血液学理论与技术的交织盛况

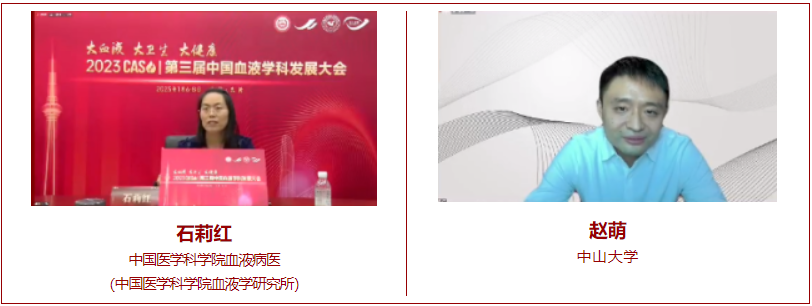

在全面推进健康中国建设过程中,基础血液学作为血液学科的“骨架”,致力于从表型到机制全方位阐述血液疾病的发生发展,通过基础研究与临床应用的结合,以实现对血液疾病的早期预警、精准诊断及靶向治疗。我国基础血液学研究领域经过多年发展,逐渐在世界范围内崭露头角,通过领域内充分交流合作,加速与临床转化的联系,共同绘制血液学科建设发展宏伟蓝图,我国基础血液学必将实现跨越式发展。在1月7日下午召开的第三届血液学科发展大会——基础前沿专题论坛上,国内外专家围绕基础血液学理论与技术进行了广泛和深入的探讨。上海交通大学医学院郑俊克教授、中国科学院上海营养与健康研究所潘巍峻研究员、中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)石莉红研究员担任论坛主席。

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)程涛所院长作论坛的开幕致词。程涛所院长从“大血液、大卫生、大健康”的学科发展角度强调了基础血液理论与技术研究为临床应用转化的桥梁和基石,本次论坛兼顾基础前沿和高新技术,通过新理念、新技术和新成果的分享,持续推动我国基础血液学的高质量发展。论坛主席郑俊克教授、潘巍峻教授充分肯定并介绍了本次论坛内血液基础研究、学科交叉、前沿阵地及先进技术等方面内容。

分论坛学术报告

血液学基础研究是整个学科发展的基石。

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)石莉红研究员团队对来自人类卵黄囊、胎儿肝脏、早产和足月儿童脐带血,以及成人骨髓的红细胞进行了综合的单细胞转录组分析,发现了一群免疫调控红细胞。与经典红细胞相比,免疫调控红细胞具有不同的分化轨迹,兼具拥有红细胞和免疫调节双重调控网络,与先天和适应性免疫细胞具有更密切地相互作用。中山大学医学院赵萌教授团队解析了造血干细胞中能量代谢和蛋白质稳态调控之间的相互关系,并发现代谢物烟酰胺核糖可以调控氨基酸分解代谢促进造血干细胞的蛋白质稳态维持保护长期造血能力,对于促进造血干细胞的体外扩增和增强移植后造血干细胞的造血重建能力有重要临床意义。

交叉学科研究是基础与临床重要的交汇点。

陆军军医大学新桥医院的朱波教授团队发现肿瘤患者外周血中有一群新的红系前提细胞(EPCs)来源的免疫抑制细胞(CD45+)通过ROS抑制CD8+T细胞免疫应答导致肿瘤免疫耐受;已经进入红系发育轨迹的红系前体细胞在肿瘤的“挟持”下会转向髓系谱系发育,为靶向肿瘤相关髓系细胞的免疫治疗联合策略提供了新思路。天津医科大学总医院刘强教授团队发现骨髓造血驱动多发性硬化(MS) 患者的自身免疫性T细胞在趋化因子CXCL12的引导下向骨髓聚集,引起骨髓造血干细胞(HSCs)和下游髓系祖细胞(CMP,GMP)活化增殖,驱动T细胞自身免疫反应和神经系统炎性损伤,提出了“通过再平衡骨髓造血系统,回归免疫系统稳态,减轻神经系统炎症损伤”的新理论。

前沿阵地为未来科学研究开辟了新的航向。

美国霍华德休斯医学研究所研究员,芝加哥大学何川教授作为RNA甲基化领域的权威专家,其团队的近期研究工作不仅展示了m6A修饰对于核编码基因mRNA调控,也探究了m6A修饰重要阅读蛋白YTHDF2在造血干细胞发育及急性髓系白血病等多种血液疾病进展中的作用。其开发的BID-seq技术及m6A-SAC-seq技术可以广泛应用于各个生物学背景的方法,将一起引领RNA表观转录组领域步入新的阶段。深耕衰老领域多年,中国科学院动物研究所曲静研究员也带来了团队最新研究进展:首次发现年轻的ERV亚家族在细胞衰老过程中被再度唤醒,提出了古病毒复活介导衰老程序化及传染性的理论,并且创新性地发展出阻断ERV古病毒复活及扩散以实现延缓衰老的多维干预策略,为理解衰老规律开辟了新的科学疆域,更为防治老年疾病带来新的希望。中国科学院动物研究所王金勇研究员团队首次采用人类多能干细胞来源的高纯度侧板中胚层细胞和滋养细胞来组装类器官聚集体,利用气液交界面进行培养诱导,实现NK细胞(iNK)体外再生。针对多种肿瘤类型的杀伤试验证实iNK细胞具有广谱、高效的抗肿瘤活性,为未来CAR-NK及靶向NK细胞治疗肿瘤提供了新的理论及实践基础。

先进技术展示了科研及转化应用的最新前沿技术。

复旦大学田梅教授团队利用多组学分析和深度的表型测量,以贯穿微观、介观和宏观的信息可视化的手段,绘制人类表型组导航图以全面探索人体内部的奥秘,结合PET/CT/MRI多模式影像融合技术以及人工智能辅助影像分析技术,为寻找新的药物靶点、新的生物标志物提供思路和方法,也为疾病的个体化精准治疗提供先进的技术手段。深圳华大生命科学研究院徐讯研究员团队主导研发了首个单细胞染色质结构和转录组多组学测序技术scCAT-seq,为解析细胞调控异质性提供新的解决方案;同时自主研发了全球引领的时空组学Stereo-seq技术,实现了首批生命全景地图的绘制,首次从时间和空间维度对生命发育过程中的基因和细胞变化进行了解析,开启了生命研究新领域。最后,蛋白质组学的领军人之一,苏黎世联邦理工学院Ruedi Aebersold院士团队利用基因组、转录组和DIA蛋白组,结合临床数据和药物体外反应实验,全面展现了慢性淋巴细胞白血病(CCL)的多组学特征,涵盖了疾病的遗传和临床异质性等因素,通过对多组学的整合分析,提出了蛋白质“缓冲”理论。研究发现高STAT2水平增加CCL对趋化因子和细胞因子的反应。CLL全面的蛋白质谱图的解析以及新的发现,为后续深入研究提供了宝贵资源。

暨南大学衰老与再生医学研究院鞠振宇研究员、中科院北京基因组研究所王前飞研究员、中国医学科学院放射医学研究所周家喜研究员、中国科学院动物研究所刘峰研究员、中山大学潘景轩教授、四川大学华西医院胡洪波研究员、北京大学何爱彬教授等国内血液学知名专家学者作为嘉宾对会议内容进行了热烈讨论和总结,围绕血液学基础前沿从多维度、多层次、多角度进行了点评,基础前沿分论坛的报告围绕本领域最前沿的理论及创新性技术,提示利用交叉学科的思路,从新的角度把血液学科提升了一个新高度。包括蛋白组学、时空转录组及表型组等高新技术的应用,希望为2023年血液学基础研究带来新思路、新趋势。

发表评论

最新评论

-

new以科学为盾 共铸中西医糖尿病防控新防线

2025-07-16 -

new通络药物破解冠心病难题 中西医协同治疗获重大进展

2025-07-16 -

new通络药物谱写心血管疾病防治的中西医协奏曲

2025-07-16 -

new通络药物临床突破:中西医结合构建心脑血管疾病治疗新体系

基层专家围绕中医络病理论与通络治疗在心脑血管疾病防治中的应用价值及实践路径开展深入探讨。

2025-07-14

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05