眼科专家刘少山:眼睛,是洞察一个人生理和病理的一扇窗口

眼科医学的进步正以前所未有的速度改变着人类感知世界的方式,而在这条光明与清晰的道路上,有着30年经验积累的医生们,悄然成为技术革命与患者希望之间的“摆渡人”。

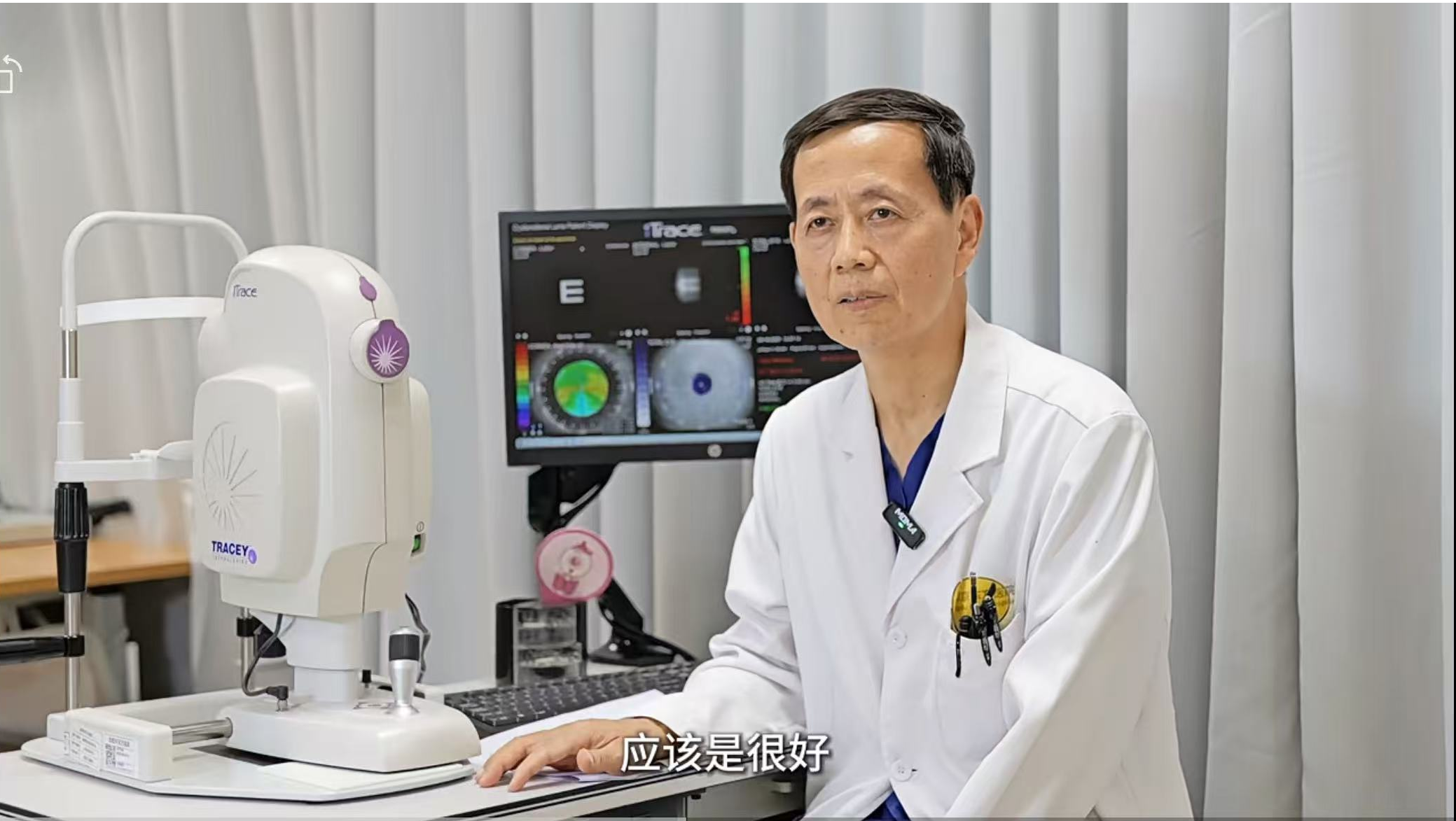

“眼睛,不仅仅是用来看世界的器官,”成都京东方医院眼科主任刘少山医生这样说,“它更是我们身体生理和病理的一扇窗口。”透过这扇窗,他看到的不仅是瞳孔、晶状体和视网膜,更是一个人全身健康的缩影。

当清晨阳光初次掠过窗棂,双眼已开始默默执行它们“翻译”世界的任务。然而在现代社会,长时间紧盯电子屏幕、不良用眼习惯的蔓延,正让各种眼科疾病悄无声息地逼近每一个年龄段的人群---

从青少年高发的近视,到中老年常见的白内障和老花,视觉健康领域的挑战已从“可能的意外”逐渐转变为“必须警惕的常态”。

眼睛,健康监测的独特窗口

“通过眼科的检查,可以看到你全身的一个状况。”刘少山主任这样定义他从事了三十多年的职业。在他看来,眼科不同于其他科室,其独特之处在于高精度检测仪器让患者能直观看到自己的眼部结构。

即使面对复杂病例,现在也能通过全国会诊平台,集结多方专业意见制定最佳治疗方案。这种透明化和协作化的诊疗模式,大大提升了眼科疾病的诊断准确率和治疗效率。

眼科医生们不再仅仅是“看眼睛的人”,而是通过这个独特窗口,洞察患者全身健康状态的“内科侦探”。视网膜血管是人体唯一可直接观察的血管,它们的变化常常预示着高血压、糖尿病等系统性疾病的踪迹。

青少年近视,一场悄然的健康危机

“我们国家十多年以来,这个近视率是居高不下。”刘少山主任提供的数据令人警醒:小学生近视率已达30%多,初中生超过40%,而高中毕业生更是高达80%。

这不仅仅是一组数字,更是关乎国家人才战略的严峻挑战。“按80%算,那么我们很重要的一批人,比方像我们的飞行员航天员,或者特殊战斗岗位的人员,他需要非常好的视力。”

刘少山主任算了一笔账:“在高中生的18%的正常人眼中,再选一类本科,你想想这种可选的范围是非常小的。国家这个人才缺口就非常大,非常困难。”

近视问题不仅影响国家特殊人才的选拔,对青少年自身的健康发展也造成长期不利影响。厚重的镜片不仅在这扇“心灵的窗户”上增加了物理屏障,也可能限制了一些年轻人的职业选择和人生可能性。

激光手术,安全性的三十年验证

随着眼科医疗技术的发展,越来越多被眼镜束缚的人考虑通过激光手术“推开新世界的大门”。而对于手术安全性和长期效果的疑虑,依然是公众最为关心的问题。

刘少山主任根据三十年来的临床观察给出了答案:“应该是90%以上都是稳定的,这些是粗测的资料。”他特别提到了来自部队的反馈:“因为入伍的时候是十七八岁,那么当时做手术,它本身有一个不稳定的情况,可能有一半的人视力不稳定,又会有波动。”

但他强调,从社会层面反馈的资料来看,“绝大部分都是好的”。对于成年人而言,“视力稳定的情况下,用眼习惯良好的情况下,注意保护的情况下,可以稳定在10岁左右正常的视力,没有问题的,也不会有太大的波动。”

三十年来的医疗实践表明,激光手术“不管是对眼的结构,眼的组织生理都不会有影响”,这项技术已经发展成为一项成熟可靠的治疗手段。

老花眼,中老年生活质量的“隐形杀手”

相较于备受关注的近视问题,老花眼对中老年群体生活质量的影响同样不容忽视。刘少山主任描述了这一常见现象:“40岁到60岁之间这一群人呢,有一部分人就存在明显的老花眼。”

在现代社会,大部分工作和生活都需要近距离用眼,老花眼的存在导致眼睛调节力下降,使得阅读看近物变得困难。“就会增加很多无谓的压力,甚至眼睛会不舒服的感觉。”

这种情况在近十年中变得尤为明显,特别是在疫情前后。穿针引线时线头在眼前晃成虚影、看手机必须将字体放到最大并伸直手臂,这些细碎却频繁的不便,正悄然降低着中老年群体的生活质量。

多焦晶体,重现青春视力的新技术

面对老花眼问题,眼科医学已经提供了创新性的解决方案。刘少山主任介绍道:“我们就通过这种功能晶体,我们叫多焦晶体,就提前改善这种老花眼的一个状态。”

这一技术对于正处于主要劳动力阶段的人群尤为重要。“因为这部分人是最主要的劳动力人群,不光影响到他生活、开车,也同时影响他的工作、阅读等等的。”

现在的眼科技术已经可以让“50岁、60岁甚至70岁的正常的这种老花的人群和合并有轻度白内障的人群,在没有合并高血压糖尿病等其他的情况下,让他的视力恢复在40岁到45岁正常人的视力。”

这意味着,一个60岁的人可以通过治疗恢复到他15-20年前的视力水平,从而极大改善工作状态和生活品质。这种技术进步不仅是对视力的矫正,更是对生活质量的全面提升。

3D显微镜,颠覆眼科手术的革命性技术

眼科领域的技术创新不仅仅体现在治疗手段上,更深入到手术操作本身。刘少山主任生动地描述了眼科手术的历史变迁:“以往我们要通过五年左右才能进入一级、二级、三级、四级手术,是这样一个过程,还要看个人的这个天赋和操作能力。”

而现在,情况发生了根本性变化。“因为现在都是微创手术,再一个就是因为眼科的这个3D手术显微镜已经出来,这个就大大的简化了原来我们要在显微镜下精细操作的过程。”

传统眼科手术要求医生“眼、心、手甚至脚要配合”,进行极其精细的操作。而3D手术显微镜的出现改变了这一切:“它可以放大20-40倍,而且不用你去看,你看屏幕戴立体眼镜就可以看到。”

人工智能的加入进一步提升了手术安全性:“如果再加上AI的话,它会给你报警。你有危险的时候它会报警等等,就极大的简化了这个手术难度和操作的过程。”

未来已来,眼科医学的技术革命

刘少山主任对未来眼科医学的发展充满信心:“我估计用不了多长时间,两三年的时间,从一个临床医学生、理论学生到手术大夫,这个转化的时间会非常短。”

3D手术显微镜技术“把整个这个手术完全颠覆了”,它改变了传统模式下医生必须在手术显微镜下固定位置进行精细操作的限制。“不像现在我们要在手术显微镜下要固定,精细操作,靠人在操作,它那个就不一定靠人操作。”

技术的进步还将继续:“一旦下来以后,可能在加结合机器人更方便了、更便利了、更安全了。”这意味着未来的眼科手术可能更加精准、安全和易于掌握。

技术浪潮席卷医疗领域的每个角落,眼科也不例外。3D手术显微镜的出现、人工智能的辅助、机器人的精准操作——这些创新正在重塑着眼科手术的学习曲线与操作标准。

刘少山主任预见的未来并不遥远:在两三年内,一名医学生成长为合格手术大夫的时间将大幅缩短。从手动到自动,从依靠经验到借助智能,眼科医学正在经历一场从“手艺”到“科技”的范式转变。

而在这场变革中,患者的获益是实实在在的:更稳定的视力,更安全的手术,更便捷的治疗。

发表评论

最新评论

-

new与骨骺赛跑:黄丽敏教授解开孩子身高遗传与后天的密码

2025-09-11 -

new眼科专家刘少山:眼睛,是洞察一个人生理和病理的一扇窗口

2025-09-11 -

new提升规范化管理水平,向莉教授、姜楠楠教授解读我国首部严重过敏反应临床实践共识

2025-09-09 -

new2024版支气管哮喘防治指南:急性发作评估及治疗方案解读

2025-08-06

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05