识别类似“鸟、兔子和乌龟”的肿瘤

“有些肿瘤像鸟,飞得快,很早就出现转移;有些像兔子,一步一步转移;还有些像乌龟,基本呆在原地不动。新的诊断技术能否提高癌症筛查的效果,得看抓住的到底是哪一种动物。”Welch教授表示。

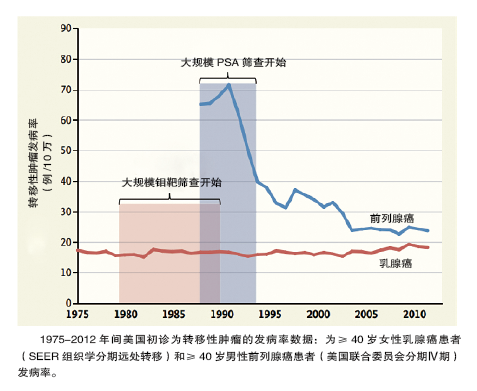

乳腺癌和前列腺癌是两种筛查非常普遍的癌症。美国“监测、流行病学与最终结果”计划(SEER)公布了转移性肿瘤发病率的数据,即首诊为转移性的肿瘤发病率(图1)。

从图上看出:转移性乳腺癌的发病率自1975年开始大规模进行钼靶筛查以来,呈现持续稳定的状态;然而,自1988年开始进行大规模PSA筛查以来,转移性前列腺癌的发病率下降了一半。两种转移性肿瘤为什么会出现不同的发病率趋势?

H. Gilbert Welch等从肿瘤进展的动态模式对此进行了精彩解读。(N Engl J Med.2015;373:1685-1687)

Halstedian模式:先局部后转移

癌症筛查的初衷是希望癌症处于早期局部阶段,尚能被治疗时被发现。Haslted教授提出的肿瘤转移的“Halstedian模式”假说为癌症的早期筛查提供了理论依据:肿瘤先在局部生长,然后才转移到局部淋巴结和远处器官。

按照Haslted的假说,有效的筛查可使那些注定要发展为转移性肿瘤的癌症更早被发现,从而转移性肿瘤的发病率会降低。

从发病率数据看,前列腺癌以“Halstedian模式”发展:稳定进展,给筛查留出了早期发现的时间。90年代,PSA筛查的快速广泛应用导致了前列腺癌诊断的高峰。同时,患者的年龄数据进一步支持了PSA筛查的有效性:在40岁以上人群中,转移性前列腺癌确诊时的平均年龄下降了2岁,从71.8岁到69.8岁。

但是,转移性乳腺癌的发病率稳定,同时,≥40岁女性确诊时的平均年龄在过去的37年中一直是63.7岁。这也就是说,钼靶筛查并未使乳腺癌被早期发现。要么是钼靶还不够敏感,要么就是乳腺癌并非按Halsted的理论逐步进展。

Fisherian模式:诊断时已是全身性疾病

这就要提到肿瘤进展的第二种假说“Fisherian模式”,即Bernard Fisher教授关于乳腺癌生物学特征的著名观点:乳腺癌在诊断时便是一个全身性疾病,肿瘤转移能力取决于原发肿瘤生物特征,而不是随时间而获得的,所以局部或区域治疗的改变不太可能给生存率带来实质性改变。稳定的转移性乳腺癌发病率与Bernard Fisher的理论相符,即当乳腺癌能够被检出时,它就已经是一种系统性疾病。

同样,对于前列腺癌,许多诊断为局限性前列腺癌的患者治疗后仍然出现了疾病复发,这一发现提示,微转移可能在疾病早期就发生了,即符合“Fisherian模式”。

Hellman模式:肿瘤有多条转移途径

发病率变化的不同趋势反映了肿瘤动态进展的不同。Samuel Hellman提出了第三种理论:每一种肿瘤都有多条转移途径,侵袭性、低分化的癌症符合“Fisherian模式”,而局限性、高分化的癌症符合“Halstedian模式”。有证据表明,在前列腺癌和乳腺癌均存在符合不同进展动态特征的异质性患者群。

和乳腺癌一样,转移性前列腺癌的发病率在过去的十年中持续稳定,这提示两种疾病的相似性,即均有以转移性肿瘤起病的亚组。早期发现疾病的尝试对这组患者无效。

综上,疾病动力学对筛查的效果有深远影响。基因组学、蛋白质组学及免疫标记检测的蓬勃发展给了早期诊断更多工具,需更慎重地考虑癌症动力学的变异性。将不同肿瘤合并在一起可能导致筛查无效以及治疗过度。

对于Welch等得出的乳腺癌钼靶筛查无效和前列腺癌PSA筛查有益的结论争议是很大的。有专家指出,仅用转移性乳腺癌的发病率来评价筛查效果是不合理的,并没有同时考虑死亡率、浸润性乳腺癌的发病率等。SEER数据也不包含乳腺癌的诊断是否为钼靶筛查结果等信息。

但是,Welch等提供了一个新的思考方向:从肿瘤的不同进展模式研究癌症筛查策略。

【专家观点】

清醒认识癌症筛查利弊

▲天津医科大学第二医院肿瘤科 王海涛

近期在《新英格兰杂志》上,H. Gilbert Welch等学者探讨了转移性乳腺癌和前列腺癌发病趋势的变化与肿瘤筛查的关系。

长久以来,早发现早治疗一直是医学上对付癌症的信条。目前,国内外广泛推广的肿瘤筛查被认为是预防癌症最好的甚至是唯一的办法。随着医学影像学等技术的进步,肿瘤的早期诊断率越来越高,但随之而来的却是一系列令人头痛的问题,例如,如果肿瘤筛查没有很高的灵敏度和特异度从而出现大量假阳性(误诊)或假阴性(漏诊)的结果,进而采取不必要的干预,那么肿瘤筛查到底是对抗肿瘤的利器还是伤害患者的凶器?如何得知通过筛查发现的这些所谓的早期肿瘤不治疗一定会不可逆地恶性发展并最终夺走患者的生命?

近年来,反癌症筛查的声音越来越高。以美国预防服务工作组(USPSTF)为主要代表的一系列肿瘤研究组织发出了对目前肿瘤筛查现状的质疑,其中质疑最严重的是前列腺癌、乳腺癌等高发病率恶性肿瘤的筛查效果。多项研究表明,前列腺癌和乳腺癌的筛查对降低癌症死亡率并无明显效果,而筛查不当对患者造成的负面影响可能大于其预期获益。

那么应该如何判断肿瘤筛查的价值呢?应该是判断这些筛查措施能让人群中该肿瘤死亡率降低的程度,与投入的医疗资源和过度筛查人群受到的生理创伤及心理影响相比,是利大于弊还是弊大于利。按理说如果肿瘤筛查非常有效,从长期看,结果应该是早期癌症确诊数量大幅增加,晚期转移性癌症确诊数量相应减少。那么结果是否是这样?

自1975年以来,转移性乳腺癌的发病率非常稳定,而1988年以来,转移性前列腺癌的发病率却下降了一半。是什么原因造成了这一截然不同的发病趋势变化?Welch从肿瘤进展的“Halstedian模式”、“Fisherian模式”、“Hellman模式“对此进行了解释。不同肿瘤患者的个体生物学进展特征可能会对筛查结果产生较大的影响。

该论文旨在提醒广大肿瘤研究者和临床工作者对癌症筛查的利弊要有足够清醒的认识。作者认为,三种不同肿瘤进展的动态模式可以很好地解释肿瘤筛查结果的差异。令人遗憾的是,依照目前肿瘤早期诊断的研究水平,尚不能明确判断所谓的早期肿瘤到底按照哪种模式发展。

进一步加深对肿瘤进展模式的认识,并根据不同模式制定最合适的筛查策略,可能是今后发展方向。

发表评论

最新评论

-

new以科学为盾 共铸中西医糖尿病防控新防线

2025-07-16 -

new通络药物破解冠心病难题 中西医协同治疗获重大进展

2025-07-16 -

new通络药物谱写心血管疾病防治的中西医协奏曲

2025-07-16 -

new通络药物临床突破:中西医结合构建心脑血管疾病治疗新体系

基层专家围绕中医络病理论与通络治疗在心脑血管疾病防治中的应用价值及实践路径开展深入探讨。

2025-07-14

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05