别让保护性医疗措施成为掣肘

【案例回放】

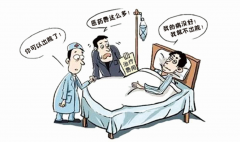

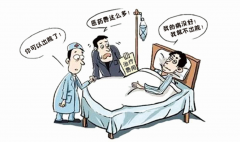

一位老人因“进食哽咽”入院,经胃镜证实为“食管癌”。病理结果还没出来时,老人曾跟医生聊天,“钱钟书、冰心临终前都在病床上躺了很久,如果我到了那个时候,可不希望受那么多罪。”

老人的两个儿子在是否把真实病情告知老人的问题上出现了分歧。最终大儿子同意先瞒着老人,只告诉他是“良性食管狭窄”,一家人的决定是:只缓解症状,不做手术也不做放化疗。

医生认为,以这位高知老人的学识和经历,完全有能力为自己作出决定,因此主张告诉老人实情。但自始至终,两个儿子坚持隐瞒病情,对于已经90岁高龄的老人,不进行过度的有创治疗,尽量保持较高的生活质量。

第二次住院时,复查发现食道癌进展,溃疡和狭窄都加重了,并且累及到了贲门。两个儿子依然坚持自己的意见,不让老人知道实情。

为解决老人进食问题,老人希望接受食管支架手术,但医生认为支架手术并不适宜患者病情现状,会导致胃液反流。留置胃管更为合适。而老人坚持对“良性病变”采取支架手术。术后持续大量的胃酸反流让老人觉得烧心、胸痛,苦不堪言,甚至一度要求拔除支架。但这已经不可能了。

老人出院后不久,误吸返流造成严重的肺部感染、呼吸衰竭,虽经全力抢救,老人最终还是去世了。

法律:医生未尽到合理的注意义务

法律法规明确规定了医生具有保护性医疗措施的特权,实际上又属于家属代理行使知情同意权的一种。

医务人员在面对患者选择治疗方案时,明明知道患者由于对疾病的认知不足而选择了一个并不太适宜的治疗方案,却仍然选择了所谓的“保护性医疗措施”,未如实告知患者病情,并遵从患者的选择采取了并不适宜治疗方案。结果导致了疾病的进一步加重而死亡。医务人员并未尽到合理的注意义务。

伦理:善意的谎言未必形成善果

有时患者家属与医务人员的保护性医疗措施,实际上对患者而言并不是真正的保护。所谓“善意的谎言”也并未对患者形成善果。我们过多关注患者疾病的因素,却忽视了患者的社会性。

长远来看,改变目前的“选择性告知模式”,采用“完全告知模式”,充分告知患者真实病情,保障患者知情同意权利,是未来必然的发展方向。

保护性医疗措施作为医师的一项治疗特权,首先必须要明确行使主体是医务人员。另外由于若医师行使保护性医疗特权,则势必会损害患者的知情权。故对于保护性医疗措施的适用范围就必须要进行严格限定。

保护性医疗措施应限定在较小范围内

任何疾病都会对患者造成悲观、恐惧等心理负担,只不过程度有所不同。是否不利于治疗,也来源于医务人员的主观判断。临床实践中,若按照以上的标准即可实施保护性医疗措施,无疑扩大了适用范围而造成患者知情权的损害。因此,应把其适用范围限定在较小的范围内。

我国台湾《安宁缓和医疗条例》规定,“医师应将病情、安宁缓和医疗之治疗方针及维生医疗抉择告知末期患者或其家属。但患者有明确意思表示欲知病情及各种医疗选项时,应予告知。”这项法规条款所倡导的“不欺骗患者”原则值得我国内地借鉴。

笔者建议,保护性医疗措施的适用范围应为,患者在书面上作出愿意接受保护性医疗措施的表示。同时,患者明确表示希望知晓病情时,医务人员应如实告知。

实施保护性医疗措施应及时记录

《病历书写基本规范》及《侵权责任法》对保护性医疗措施的操作层面均有明确说明,“因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的,应当将有关情况告知患者近亲属,由患者近亲属签署知情同意书,并及时记录。”

由此可见,实施保护性医疗措施应及时记录,并且应有患者近亲属代理患者进行书面的知情同意。

笔者认为,对于所有意识清楚、具有完全民事行为能力的患者,在入院时就应签署一份是否同意接受保护性医疗措施的知情同意书,作为病案的一个组成部分。

若患者同意接受保护性医疗措施,则应签署授权委托书指定一名近亲属代理行使知情同意权。医务人员以此作为是否对患者采用保护性医疗措施的依据。同时在病程记录中,记录患者签字同意接受保护性医疗措施以及其授权委托的情况。

发表评论

最新评论

-

new医生诉公安行政不作为

近日,湖南某医院医生江凤林起诉当地公安机关等政府机构“行政不作为”的消息,在医药圈里广为传播。

2020-05-07 -

04-142020

回看中国医疗第一赔偿案

医院承认有错 反悔未获法院支持

-

01-252018

抗生素 一针损失35万

医方以诊疗、用药符合常规,结果会是怎样呢?

-

new不合理使用抗菌药物或有严重后果

当前流感爆发,抗菌药物被广泛使用。

2018-01-25

-

有医患纠纷也不能强占病床

2017-07-28 -

福建女童输血染艾 是否属于“无过错输血”?

2016-04-18 -

医疗决策困境 谁来决定放弃?

2016-04-18

-

医生诉公安行政不作为

2020-05-07 -

回看中国医疗第一赔偿案

2020-04-14 -

非患者第三方复印病历的正确打开方式

2017-08-17 -

不合理使用抗菌药物或有严重后果

2018-01-25 -

抗生素 一针损失35万

2018-01-25 -

列了一大堆 话没讲几句 知情同意成了“免责协议”

2019-06-27 -

有医患纠纷也不能强占病床

2017-07-28