70年 北医和祖国共成长

北大医学

70年,沧桑巨变。

70年,“我们”的成长和“祖国”的命运紧紧相连。

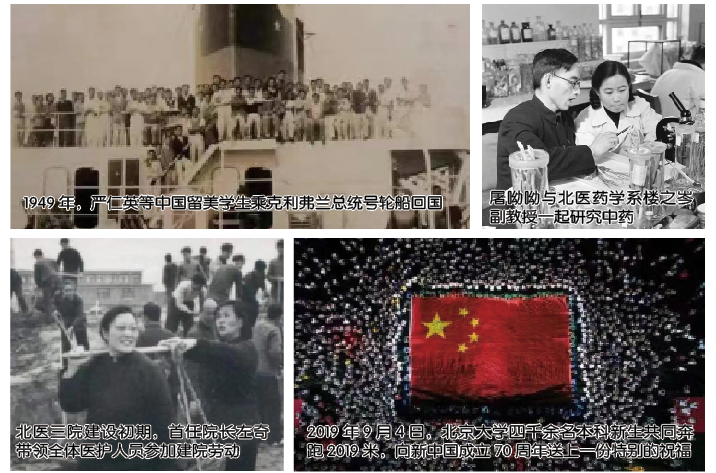

新中国成立70周年之际,北京大学医学部推出国庆特稿《我和祖国共成长》,分为起点、建设、坎坷、转折、拼搏、复兴六个篇章,记录了北医人与新中国同呼吸、共命运的70年。本期刊载“起点”和“建设”篇。

起点 一个国家的新生

1949年,魏承毓在北京大学医学院(现北大医学部)已读完两年的预科,这两年他在东城区沙滩红楼的理学院上课;比他高一年级的师姐许鹿希,则已在西城区西什后库的医学院里学习医学专业课;第二年就要毕业的顾方舟,为严镜清先生开设的公共卫生课程着迷,他当医生的决心开始动摇;6年前便已参加革命的彭瑞骢,正在学校有计划、有组织地培养进步学生,发展新党员,挽留老教授;刘思职拒绝了国民党送来的机票,留在了学校,其他教授也大都留了下来。

正在美国哥伦比亚大学医学院进修的王光超、严仁英夫妇密切关注着祖国的变化,筹划着“响应解放,准备回国”;从哈佛医学院归国的毛燮均发表了《中国今后的牙医教育》一文,他预见到口腔健康与全身健康密切相关,他准备向上级提出申请,将北医牙医学系更名为口腔医学系。

2月3日,当中国人民解放军从永定门进城,举行隆重的北平入城仪式。彭瑞骢、许鹿希、魏承毓站在北大医学院的队伍中,他们打着红旗,吹着号、敲着鼓、唱着歌,沿街欢迎解放军。此时,他们是如此高兴,因为他们曾经历过黑暗的统治。

10月1日,魏承毓等北大师生与30万人民群众一起站在天安门广场上。当他们听到毛泽东主席在天安门城楼上宣布:“同胞们,中华人民共和国,中央人民政府,今天成立了!”时,心潮澎湃,爆发出经久不息的掌声!

千里之外,在从旧金山开往香港的克利弗兰总统号轮船上,严仁英等人从收音机上,听到了新中国成立的消息,他们唱歌、跳舞,在甲板上尽情欢庆。

建设 一个民族的热血

1951年3月,严仁英跟随卫生部长李德全赴朝鲜慰问中国人民志愿军,北医也派出了抗美援朝手术医疗队,吴阶平、曲绵域等都在其中。抗美援朝为中国争取到了长期的和平建设环境,中国人民满腔热血、豪情壮志,投入社会主义建设之中。

1955年高考,南阳中学考生王德炳成为医疗系(现临床医学专业)在河南录取的十人之一。当时,北医已独立建院,迁址到今日的海淀区学院路38号。王德炳几经辗转到达北医时,学校还处于建设中。

同年,屠呦呦从北医药学系毕业,被分配到卫生部中医研究院中药研究所工作,并即将接受研究抗疟药的任务。60年后,这项任务使她成为中国第一位诺贝尔生理医学奖获得者。

在苏联留学的沈渔邨即将回国,由于国内精神科医生奇缺,她在苏联转学精神病学,获得了医学副博士学位,并得到斯坦汉塔夫奖。顾方舟也在这一年毕业回国,并开始了脊髓灰质炎研究。他研发的“糖丸”疫苗护佑了几代中国人的生命健康。

1958年,北医增加了两家附属医院——由伍连德博士在1918年创建的中央医院正式划归北医,更名为北京医学院附属人民医院,院长是热带学病专家钟惠澜。同年,左奇带领医护人员们肩挑手扛,建设了北医三院。

这一年的中秋,许鹿希的丈夫邓稼先对她说:“我要调动工作了,今后恐怕照顾不了这个家了。我的生命就献给未来的工作了,做好了这件事,我这一生过得就很有意义,就是为它死了也值得!”当时的许鹿希完全不知道丈夫将要去做什么,但她支持丈夫的决定。

1959年,10周年国庆。王德炳在北京天安门广场上,穿着同学钟南山借给他的一套西服,举着黄色、红色的纸花,拼出国徽的图案。这一年,钟南山在首届全运会上参加一系列比赛,获得400米栏冠军,并以54.2秒的成绩打破全国纪录。

“国庆时大家都是很兴奋的,这是最隆重、最盛大的节日。”王德炳说。

发表评论

最新评论

-

new朱玉龙:一根冷冻消融针一次手术能够消融几处肺癌病灶?

既节约成本,又精准高效。

2025-02-05 -

new主动脉旁拆“雷”-食管上段切出半个“胡萝卜”

2024-05-21 -

02-012024

回望历史,中医在中华民族强盛伟业中永立潮头

中医中药,中西结合是你中有我,我中有你,互相协作,共同进步。

-

01-232024

心脏有“漏洞”、微创来“补心”,长征医院创新技术一针封堵罕见动脉导管未闭

-

朱玉龙:一根冷冻消融针一次手术能够消融几处肺癌病灶?

2025-02-05 -

用生命守护生命

2019-06-24 -

玻璃瓶里的春天

2019-06-24 -

手术室门里的故事

2019-06-10 -

梦是脚下的路,也是明天的太阳

2018-11-26

-

援非日记|仁心仁术造福苏丹人民 实际行动唱响中国故事——安康市人民医院李传根

2023-04-23 -

抱着患者做手术

2016-08-25 -

宋尔卫院士:父亲是生命中最好的导师,塑造了我的人生

2022-05-13 -

什么是疑难病例?

2018-11-12 -

万家团圆时,医院里的别样新年

2023-01-31 -

彭淑牖教授荣获2021年度“十大医学泰斗”

2022-07-08 -

朱玉龙:抗疫一线 始终有我

2022-12-05