葛均波 在心血管的战场上保家卫国

外界很少有人知道,复旦大学附属中山医院葛均波院士曾有一个保家卫国的军人梦。而与军人擦肩而过的他,最终成为一名优秀的心血管病医生,以细如发丝的介入导丝为武器,在心血管的战场上与死神搏斗,保卫着千万个患者的生命健康。

祖国在召唤 我准备好了!

1990年葛均波前往德国美因兹大学深造,凭借聪慧的头脑和敏锐的观察力,他先后发现了心肌桥特异的“半月现象”、“指尖现象”及其治疗方法等轰动世界的科研成果,毕业仅2年的葛均波即担任1995年Essen大学医学院心内科血管内超声室主任。

1995年,时任国家主席江泽民出访德国,并向海外学子发出回国的邀约,而葛均波正是当时众多优秀海外人才的一员。经过多次回国交流,他深感国内急需心血管介入的人才,1999年,他响应国家号召,毅然放弃国外优厚待遇,举家归国。当他的导师、德国著名心血管病专家Erbel教授多次挽留时,葛均波回答道:“中国培养我这么多年,更需要我,现在我准备好了,听从国家的召唤。”1999年,葛均波以首批教育部“长江学者奖励计划”特聘教授身份回国,并成为复旦大学附属中山医院的一名医生。

从小葛变成老葛 第一次感觉重任在肩

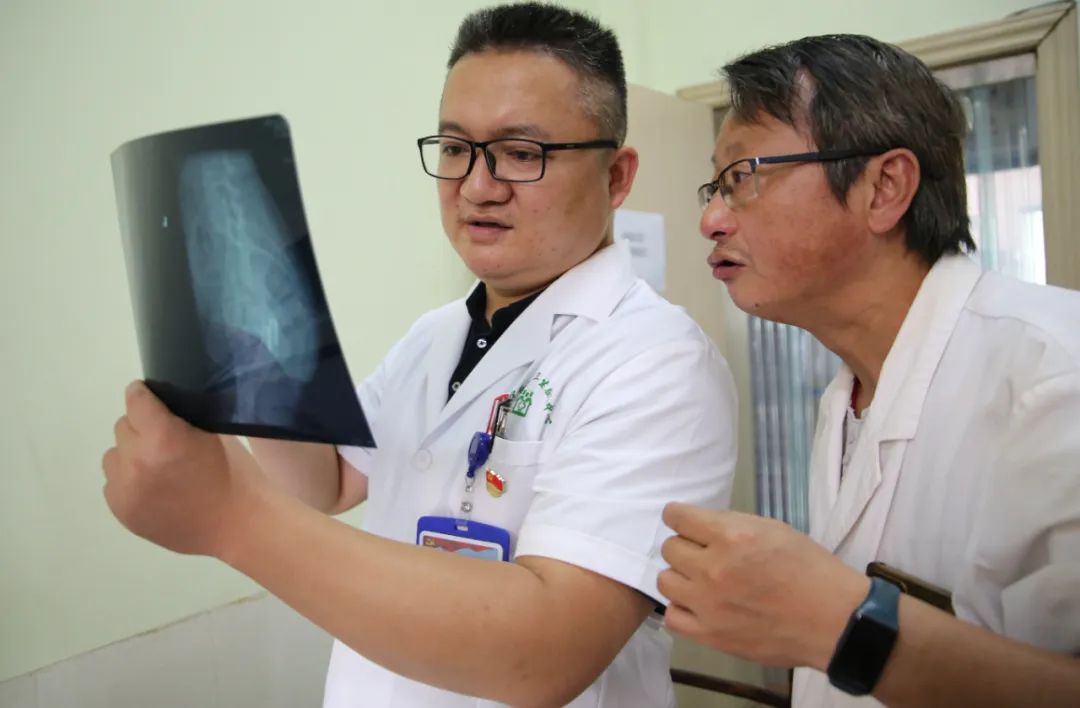

回国时中山医院心血管介入手术量仅80多例,大量的心梗患者因院内外流程延误而丧失治疗时机。如何缩短院内抢救的时间呢?葛均波绞尽脑汁想到一个土办法:用BP机来实现第一时间召集抢救团队!

于是,葛均波向医院申请3台BP机,对此医院上下议论纷纷。最后还是院长出面安抚说:“老葛是我们从国外请回来的优秀人才,他的想法应该有道理,如果不是特别违规的话,我们尽量满足。”葛均波回忆道:“以前大家都叫我小葛,从院长改称老葛以后,我第一次感觉重担落在自己的肩上,一定要把绿色通道建成,这是医院上下交给我的责任和使命。”

葛均波非常拼,只要有急性心梗患者送到医院,3个BP机就会同时响起。无论何时何地,葛均波和放射医生、护士三人都会在第一时间赶到医院抢救患者,哪怕是大年三十的晚上。很快,一条24小时抢救急性心梗患者的“绿色通道”在中山医院建立,如今,这条绿色通道已抢救超过3000多例的心梗患者。

一花独放不是春,葛均波并没有满足于绿色通道的成就,近几年,他以全国政协委员的身份多次建言献策推广胸痛中心,还牵头打造胸痛中心建设示范区域(天津、无锡等市),试点实现全域覆盖、全员管理和全程管理的“三全模式”,使得胸痛中心走向全方位、全周期保障人民健康的“2.0时代”。

创新就要打破条条框框的束缚

对于创新的成功秘诀,葛均波总结为三点:一是要有敢于创新的意识。2005年,葛均波通过美国TCT会议进行全球手术转播时,经反复尝试却无法开通闭塞段,进退两难时,同事建议,既然正向失败了,能不能逆向呢?而逆向是当时的禁忌操作。葛均波犹豫了一下最终决定试一试,他经侧支血管逆向将导丝从右冠状动脉送入左旋支,成功完成前向导丝和逆向导丝对吻,一举开通了闭塞的左主干病变。这一创新使得CTO病变的开通率从60%上升到90%以上,攻克了心脏介入的“最后堡垒”。

二是保持好奇心。国外一例置入了67个支架的冠心病患者的案例引发了葛均波的思考:是否能研发出新的支架,置入后无需永久存留于患者体内?就此葛均波团队成功研发出世界首个药物涂层可降解支架和新一代完全可降解支架。

三是不迷信权威,敢于质疑。葛均波每周都要和学生、同事一起进行头脑风暴,世界首个经心尖二尖瓣夹合器ValveClamp的想法就是在讨论中产生的。为了给更多的年轻医生营造创新的氛围,葛均波创立了中国心血管医生创新俱乐部及创新学院,建立中国心血管领域器械创新的孵化基地。

打造以医生为核心的创新生态圈

目前,中国PCI年手术量已经突破90万例,对此,葛均波认为,高速增长的数量背后是我国对创新的介入器械需求的增加,而最了解患者临床需求的是医生和医疗机构。所以说,医学创新要充分发挥医生和医院的主体作用,希望打造以医生为核心的创新生态圈,让更多临床医生的创意成为改变临床、造福患者的医疗新技术,推动中国心血管事业摆脱模仿,立足创新,进而走向世界。

葛均波曾说:“我有一个梦想,让医学核心技术掌握在国人手中。一个人的创新成功不算什么,只有更多的临床医生参与创新,积累更多的关键核心技术和原始创新,健康中国战略的成功才会早一天到来!”

发表评论

最新评论

-

new一位手机24小时“不打烊”的“好医生”

2025-04-28 -

new陕西宝鸡市陇县:眷恋这片热土——温水镇坪头村乡村医生郝松柏

2025-04-17 -

new白衣执甲坚守初心 医者匠心创新前行 ——记晋中市医师实践创新十大案例获得者许建坤

2025-04-17 -

04-082025

胡运韬:以“最美三重奏”谱写眼科医学的光明乐章

-

王占祥教授: 一位龙头医院当家人的医学使命

2024-04-09 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05

-

践行仁心仁术的好医生——记甘肃省中医院脾胃病诊疗中心主任田旭东

2024-07-22 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

创新引领发展 管理赋能医疗 | 信阳市肿瘤医院:求真务实,做好豫南人民的健康守门人

2023-01-06 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

汪铮:用医术医德给患者希望之光丨这五年 见证追光者⑦

2023-01-30