女儿12岁“迷恋”超低体重,吃饭算热量,不运动就焦虑…这些青少年正在步入外貌焦虑的深渊

“妈妈,我想吃培根”小学六年级的豆豆(化名)若有所思地问到,但妈妈将培根拿给她时,她却又拒绝了,原因是上网百度了培根的热量为每100克约248千卡。

除了小朋友们无法拒绝的美食,豆豆待在镜子面前的时间也变久了,时常要侧身看看自己的小肚子,捏捏自己婴儿肥的脸。

半年前,豆豆向爸妈提出要少吃一些饭,因为吃太多会肠胃消化不良。未发觉异常的爸妈,只好按女儿的要求改善食谱,做一些易消化的食物,妈妈吃完饭就会给豆豆揉肚子帮助消化,爸爸则带她跑步健身,以为这样食物就能消化地快一点。他们甚至还带娃去看了中医,然而这一切不仅没有奏效,豆豆的行为更加“奇怪”了,有时连一口饭也不吃,运动量却还在增加。

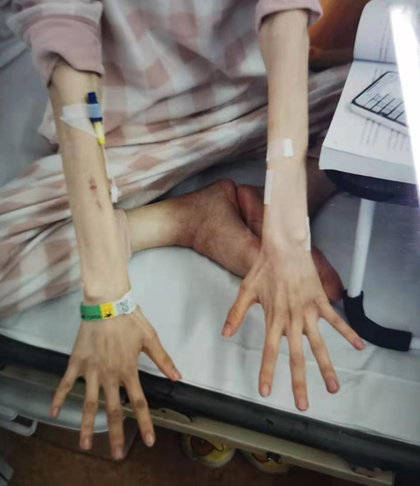

靠着这样“极度自律”的生活方式,身高1米45体重60多斤的豆豆迅速瘦到了52斤,直线下降了10斤。但瘦下来的豆豆并没有变得开心,她对自己的食谱越来越苛刻,更加不敢吃了。

这下爸爸妈妈终于慌神了,豆豆也讲出了自己的内心想法,她认为这一切是自己太胖导致,并决心要将减肥的想法付诸到底。但不管爸妈怎么劝说,都无法扭转豆豆对自己“太胖”的认知,连哄带骗也很难让她接受吃饭。直到在朋友提醒下,被女儿要减肥折磨“疯”的爸妈带着孩子来到了杭州市第一人民医院临床心理科。

12岁孩子疯狂减肥背后,竟是患上厌食症……

经过详细的生理和心理检查,临床心理科副主任医师章瑜发现豆子在有意节制饮食,表现出了一种害怕发胖的无法抗拒的超价观念,并且已经导致体重明显低于正常同龄儿童的标准,属于“神经性厌食”,也就是大家常说的“厌食症”。

神经性厌食可以治疗甚至治愈吗?章医生表示,临床上首先会纠正营养不良,同时或稍后开展心理治疗和药物治疗。第一阶段的目标是恢复体重,挽救生命;第二阶段的目标是改善心理功能,预防复发。

好在,豆豆爸妈发现及时,豆子目前只是轻度的营养不良,经过临床心理科制定营养食谱和心理干预治疗,目前豆豆的体重正在逐渐上涨。章医生说到,通过恢复饮食,能够调节患者大脑与多巴胺相关的奖赏回路反应,改变与食物摄入控制相关的大脑回路,从而逐渐改变豆豆的厌食行为。

青少年进食障碍多因“怕胖”所致

青少年的神经性厌食症有两个年龄高峰,分别在13、14岁和17、18岁;除了表现出豆豆这样的过度节食和过度运动型厌食症,还有一种以间歇性暴饮暴食、催吐、导泻的方式来清除食物控制体重。章医生表示,厌食症属于一种进食障碍,患者因为盲目追求苗条,害怕体重增加和发胖,从而对体重和体形过分关切。她在门诊中诊断和治疗的青少年厌食症患者不在少数,大多存在“身材焦虑”,对外貌过度关注。

17岁少女患厌食症

特别越是接近青春期,青少年越关注自己的外貌,也开始面对外界对自己的评价,同学之间也难免总会相互比较外貌和身材。为了变瘦,不少青少年想通过节食、运动、呕吐、使用减肥药等一系列手段来减轻体重,这就有可能导致“神经性厌食症”。青少年体重减轻会导致营养不良,进而导致全身的代谢紊乱、内分泌紊乱和躯体并发症。

如何区别“减肥”和“厌食症”?

不能把所有的减肥一概视为厌食症,如果有人为了减肥适当控制饮食,但没有过度的焦虑紧张和自我负面评价,就属于正常现象。临床上确诊厌食症的标准之一是体重保持在低于期望值15%以上的水平,并采用世界卫生组织精神与行为障碍分类ICD-10诊断标准进行诊断。

厌食症的主要症状包括行为、精神心理和生理三个方面的症状。

行为方面的症状表现为患者通过非理性的限制进食、过度锻炼、催吐等方法,刻意减少热量摄入,增加消耗,造成明显的低体重和营养不良。

精神心理方面的症状表现为患者无休止地追求瘦,恐惧肥胖或拒绝维持正常体重。有一部分患者明明已经很消瘦,但仍坚持认为自己很胖,只要进食就会马上胖起来。

生理方面的症状表现为患者低于最低正常体重标准,并伴有明显营养不良,以及皮肤干燥苍白、头发干枯、全身无力等。严重者还会引发身体机能损害,包括内分泌系统、消化系统、心血管系统、泌尿系统的问题,女性可能出现闭经或停经,青春期前发病的患者会影响青春期发育。

除了以上主要症状,厌食症患者还常常会伴有抑郁、焦虑、强迫症、易激惹等表现。

如何让孩子从小免疫“外貌焦虑”?

1.家长要允许孩子自由表达

当孩子说得有理或做得好时,应予以肯定和鼓励。当孩子做得不当时,不急于批判或者指责,而应先通过沟通了解事情的来龙去脉,明白孩子这么做的原由后,引导他们理解这么做的危害性,帮助孩子改正错误。

2.学校教育正确引导

学校作为对青少年身心产生深远影响的另一重要微环境,学校教育在塑造青少年与外貌相关的态度和信念方面起着重要作用。教师除了要对这样的现象进行及时关注以外,在班级班会课或心理卫生健康课程中,也应该加入更多关于美、健康、自信等问题的讨论,从更加宽广的角度引导青少年他们理解“美”,培养学生形成多元化审美,帮助改变大环境对青少年造成的审美价值的消极导向。

3.改善认知,提高自己的内在实力

没有稳定的内在自我,就没有稳定的内心价值感和自尊水平。家长可以通过培养孩子的自信和特长,将其对于美和外貌的焦虑转向更丰富的知识和修养,培养孩子的自我价值感,不会因为外界的评价而改变,真正的接受和悦纳自己的一切。

发表评论

最新评论

-

08-242025

山西省中西医结合医院成功实施首例经皮上腔静脉穿刺置管术,填补省内技术空白

-

new成都市第三人民医院 : 汇聚公益力量 共筑健康防线

2025-08-22 -

new跨越4500公里的生命接力:浙阿专家联手拆除“ 双癌炸弹 ”

2025-08-22 -

new高龄禁区再闯关!89岁老人直肠藏巨癌 这场手术每步都是生死考验

2025-08-22

-

我的病人朋友——专访厦门大学附属第一医院肿瘤内科副主任医师、医学博士米彦军

2023-03-06 -

九江市第一人民医院内镜室召开“内镜治疗及内镜技能指导”入基层科普宣传,手把手志愿帮扶线上会议

2022-09-13 -

无陪病房,让病友感受“家”的温暖

2022-09-13 -

好好记录平凡却闪着光的日子

2022-09-13 -

做完无痛胃肠镜,我就后悔了……

2022-09-13

-

赣医大一附院“ 白鹭文化健康促进新模式 ”项目获评2024年国家级健康促进医院优秀案例

2025-01-03 -

南华附二医院2024年 “ 5·12 ” 国际护士节暨第十三届护理文化节系列活动顺利启动

2024-03-13 -

在心脏骤停6次中完成急救和心梗支架植入 28分钟里创造生命奇迹

2024-03-15 -

广西医科大一附院成为国家卫健委“中英卫生人才发展平台”首批成员单位

2023-09-19 -

既挂牌又出征! 通用技术宝石花医疗辽阳辽化医院成为辽阳市宏伟区区域医联体牵头单位

2024-07-19 -

做完无痛胃肠镜,我就后悔了……

2022-09-13 -

兰州大学健康管理中心被评为全国“三级医院健康管理医学科共创共建单位”甘肃唯一合作单位

2023-08-07