诺奖得主:科学发现常常靠“运气”

2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦和一名日本科学家及一名爱尔兰科学家分享2015年诺贝尔生理学或医学奖,屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

事实上,这并不是中国医学科学家第一次接触诺贝尔奖。从2014年开始,诺贝尔奖获得者医学峰会在中国已经成功举办了两届。先后有10位诺贝尔奖得主、30位中美院士、100多位国内知名医学专家与国内2000余名医生、学者交流。

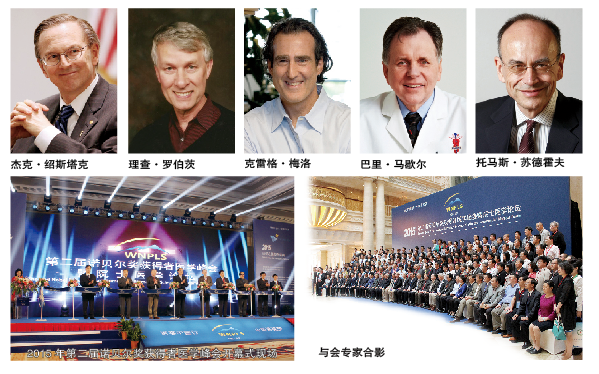

2016年9月,借助诺贝尔奖获得者医学峰会的契机,又将有6位诺贝尔奖得主来到中国。大会主席、1993年诺奖得主理查德·罗伯茨将本次峰会世界青年创新论坛的主题定为“Serendipity in Science”(科学发现的机缘)。

新发现常常出人意料

“很多时候,当我们将一些新技术应用到一些尚未解决的问题上时,一些新的视角和新的发现就会产生。”“而每一次有重大发现的时候,并不是事先有人告诉你这件事情值得去付出,而是科学家们自己想做一些与众不同的事,坚持自己,然后很偶然地,就发现了一个出人意料的自然现象。”罗伯茨说。

北京大学肿瘤医院游伟程教授是2015第二届诺贝尔奖获得者医学峰会评选出来的“诺奖之星”,他对“机缘”同样有着类似的看法,“那些看似偶然的发现实际上有其必然性,正是因为科学家持之以恒地坚持自己的研究方向,即使失败也没有轻易放弃,反而是不断思考,才有了成功的必然性。机会都是留给有所准备的人。”

科学中,失败或许是件好事情,往往暗示着一个正等待被创造的新发现。罗伯茨说。

为研究者创造宽松的科研环境

罗伯茨来过中国很多次,认为中国在科研上的投入越来越多,但是这些投入并没有以最好的方式使用。“科研资金的管理者和政策决策者要知道,科研成果的产出常常是靠运气。他们能做的最好的事,是找到最好的科研人员,给他们资金,让他们自己决定做什么,而不是给予各种限制,规定必须做什么研究,最终要转化成某个产品,这是极大的错误。”罗伯茨说,永远别想凭指令获得大的科学发现。

事实上,随着科研资金的投入,中国实验室硬件条件与国外相比并无差距,但中国大部分科研仍在跟着国外走,在游伟程看来,科研工作者的素质和水平更重要。“是否善于发现新问题,所做的研究是否领先,能否带动学科发展,是否具备学术价值,这些都是决定科研能否产出的重要因素。”游伟程认为,国内科研环境并不如国外宽松,一名科研工作者在做研究的同时,还要应对各种上级机构的检查,科研成果缺乏统一客观的评价标准,再加上浮躁的社会环境,这些都使得科研人员无法静下心来做研究。

我们需要与世界顶尖科学家面对面交流

作为“诺奖之星”,游伟程于2015年到美国范德堡大学流行病学中心访问,通过交流学习,他最大的感受是,在美国想要获得研究经费,必须发现重要科学问题、前沿课题,通过公平竞争和评审机制获得经费。在研究中严格按照设计要求实施,开展学术性讨论,充分发挥多学科合作优势。

据游伟程介绍,该流行病学中心具有系统性、独立性和前瞻性特点,包括从人群暴露危险因素的收集建立相关联系,到收集人群生物标本进行基因、表观遗传研究发现生物标志物,再到疾病发生过程中生物学事件与环境因素的关联和交互作用的全部内容。利于全面完整揭示疾病的特征,为制定预防策略提供了科学依据。他感慨:相比之下,我们仍存在差距。

“我们需要与世界顶尖科学家进行面对面的交流。”游伟程说,“诺奖之星”活动的最大意义在于让国内科研人员开阔眼界,只要努力,“诺奖”并不遥远。

精彩回顾·2015

2015年5月8日,5位诺贝尔生理医学奖得主、16位中美院士、30多位知名医院院长相聚在2015诺贝尔奖获得者医学峰会。

我国9位中青年医学研究工作者荣获基础医学、临床医学、转化医学、中医药学4个领域的首届诺奖之星。

峰会发起人,2009年诺奖生理医学奖得主杰克·绍斯塔克谈道,诺奖峰会创立的目的在于给中国青年学者提供平台,让他们感受诺贝尔奖的精神。实际上,要想找到治愈癌症的方法我们需要全球的努力,如果单靠顶级科学家单枪匹马是难以完成任务的,我们需要中国所有科学界和世界科学界同仁共同努力,共同进行创新。

与会嘉宾围绕中医药国际化格局建设的重要性与必要性、中国圆梦诺奖的前景与希冀等话题,分别举行了“中西医优势互补与融合发展”“中国诺奖之路”“肿瘤研究的前沿与方向”“生命的意义”分论坛。针对关键学科、前沿领域,就中西医共融发展、肿瘤研究的前沿与发展等主题,分享全球顶尖科研成果、理念,与会者在享受医学科学饕餮盛宴的同时,更面对面地感受到了来自世界医学科学制高点的巨大能量。

发表评论

最新评论

-

new吕帆教授:多方协同 综合推进我国儿童青少年近视防控全流程管理丨Vision China 2025

2025-07-04 -

new直击临床痛点 络病理论开辟心血管治疗新路径

中西医专家学者围绕络病理论研究进展、通络药物在心血管事件链及代谢性疾病中的临床应用展开深入探讨,为中医药现代化发展与中西医结合诊疗提供了新思路。

2025-07-03 -

new循证筑基 中西合璧 络病理论点亮慢病管理新方向

结合最新共识与循证证据指出,中西医协同干预通过“多靶点整合调节”的独特优势,正逐步填补单一治疗模式的空白,为破解临床未满足需求提供了创新思路。

2025-06-30 -

new中西医融合标准研究开新局 助力中医药产业高质量发展

2025-06-25

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05