姚礼庆:不断开拓新“镜”界

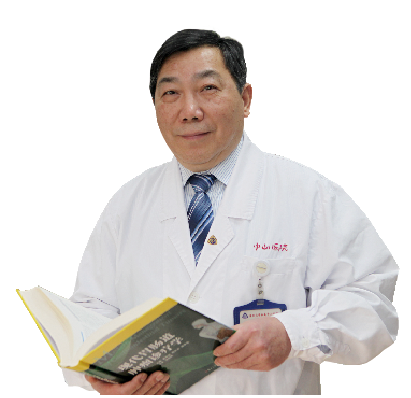

细细的管子犹如一条隧道,而小小的内镜犹如一点光,照亮了很多人的生命,其中也包括一位医生——复旦大学附属中山医院内镜中心主任、复旦大学内镜诊疗研究所所长、中国医师协会内镜分会副会长姚礼庆。

今年被推荐为上海市劳模的他,亲眼所见内镜之下,消化道疾病发病趋势的不断改变,也亲身经历我国内镜专业发展的一步一个脚印。

从“十无”到“第一”

中山医院门诊大楼4楼的内镜中心天天人满为患:日均接诊300多人,导医台的护士大约每30秒接待一患者,治疗室的门几乎每分钟都被推开一次。

在这个内镜中心的中心位置,陈列着一根现在看来有点令人瞠目结舌的“钢管”——“这是我们医院1956年从德国引进的钢管胃镜,我把它放在这里,提醒中心所有人,中山医院在内镜领域的领先地位不能忘记。”姚礼庆笑起来。

中山医院1956年在全国率先开展胃镜,1972年又在全国最早开展肠镜,1992年成立内镜中心,当时的院长王玉琦“点将”姚礼庆全权负责。

“当时,内镜中心只有一名医生——我,一个护士和一杆枪——一支内镜。”姚礼庆回忆着打趣,“我们是‘十无’——无教授、无设备、无论文、无课题、无研究生、无进修医生……”因为只有他一名医生,没人可以换班,所以他从家里带来一只盛饭菜的铁罐头,随身放着,每天午饭都不定时,有时候铁罐头成了“下午茶”,有时候成了“晚餐”或“宵夜”。

当时的内镜中心用房搭在屋顶,有3间。一开始,做内镜的人不多,胃镜肠镜加起来一天大约40例,全年一共6000多例。后来,名气慢慢大了,患者人数也随之增加,内镜中心不断扩容。尤其从2004年起,内镜中心搬至新门诊大楼,医院颇为阔气地给了姚礼庆一个楼层,共1500平方米,设备与环境都大大改良,而与此同时,内镜中心的工作量也开始以每年15%的速度递增。

“7万例!”2012年在德国举行的第14届杜塞尔多夫国际消化内镜大会上,当姚礼庆率领内镜中心团队报出该中心去年一年完成的内镜诊疗总量,“哗!”会场上顿时发出不可思议的赞叹,紧接着是热烈掌声。

杜塞尔多夫国际消化内镜大会是仅次于“欧洲联合胃肠病周”的欧洲第二大消化内镜大会,每年吸引世界各国顶尖消化内镜专家参加,而这次是我国内镜专家首次在大会上一展身手。

从首批原卫生部内镜诊疗技术培训基地之一、复旦大学内镜诊疗研究所,再到上海市科学技术委员会上海市消化内镜工程技术研究中心组建,中山医院内镜中心多年来一直保持全国乃至世界领先的优势:设施最先进、年内镜诊疗人数最多、肠镜诊疗人数最多、无痛内镜诊疗人数最多、开展诊疗项目最全。

姚礼庆粗算了下,这十年里,内镜诊疗65万例,总量第一;每年3500例内镜手术,治疗量第一。

打通“最小的隧道”

“数量上的第一只是内镜中心发展过程中的一步,能运用内镜微创技术为患者解除病痛,才是内镜中心的最终发展方向。”姚礼庆说。

理念的转变来自2004年,他对比了一下1992年内镜中心查出的大肠癌患者人数:当时一年81例,2004年则升至一年1700例。要知道,中山医院内镜中心查出的数量约占全市总数的1/4。随着经济水平的提升、饮食习惯的改变,疾病谱也在悄然改变,胃肠道肿瘤发病率的陡增,让姚礼庆陷入沉思。

“我们不能只做检查,还要掌握最好的技术,为那些早期发现肿瘤的患者及早做内镜下的手术治疗。”主意一定,他马上施行。从2004年开始,他每年定期派两三批医生出国学习,同时邀请国外医生前来交流。

慢慢地,消化道病变的电切/电灼术、内镜黏膜切除术、消化道早期癌症的内镜黏膜下剥离术、消化道黏膜下肿瘤的内镜黏膜挖除术、内镜下消化道全层切除术……中山医院内镜中心的诊疗种类已跃居国际首位。

姚礼庆给内镜治疗定下的宗旨是:创伤小,费用低,用先进技术为患者解决难题:大肠肿瘤直径达15厘米、创吉尼斯纪录的超低位保肛手术;15分钟为一位102岁的高龄患者取出胆总管内3颗直径为1.2厘米的结石;发明内镜下气囊扩张,将受伤食管多次反复扩张直至病灶复合,避免以往切一段大肠植入食管而使患者遭遇阵阵口臭的困境;突破性的食管平滑肌瘤手术,代替了胸腔镜手术,以微创中的微创为更多患者减少损伤。

内镜下经黏膜隧道肿瘤切除术(STER)、黏膜下肿瘤挖除术(ESE)……这些手术的命名,都来自中山医院内镜中心团队;国际多项内镜手术指南、规范,都由他们团队起草制定,被国际同行称为世界内镜治疗的“中山标准”。

2014年年底,世界顶尖医疗机构——美国梅奥诊所选派两位内镜治疗专家前来拜访姚礼庆的内镜中心。一台在姚礼庆看来已司空见惯的内镜黏膜下肿瘤剥离术(ESD)——内镜深入至早期胃癌的病灶处,细针向病灶周围注水,夹层抬了起来,小刀将癌变铲除……却让梅奥诊所的专家赞叹不已:“中国专家技术了得!你们走在了世界最前列!”

在姚礼庆看来,对科技创新最好的评价是患者的疗效。要打通一条又一条“世界上最小的隧道”,不仅内镜技术要领先,内镜器械的自主开发也势在必行。

姚礼庆带领学生一头扎进国产医疗器械的开发。做ESD手术,国产的内镜头上没有刀,而进口产品还没引进,怎么办?姚礼庆他们用针刀加上钩刀,自制内镜刀。穿孔风险大,刀深了会出血、刀浅了病灶取不干净,他们一遍遍用动物实验反复操练。姚礼庆记得,第一台ESD术成功时,每一位团队成员都高兴得流下泪来。迄今,内镜中心累计完成ESD术超过5000余例。

就这样,辅助影像放置车、内镜刀乃至氧气面罩等,姚礼庆带领内镜中心已获各类产品专利11项。相较国外进口器械,国产器械的价格降低1/3,减轻了患者的经济负担。

为他人带来希望之光

金属支架技术的成功,改变了无数晚期肠癌患者的命运。

支架放入的一刹那,粪便如潮水般汹涌而出。这样的场面,姚礼庆不知道已经遇过多少回。但是每一回,他都不管衣服上甚至头发上、脸上沾到的粪水,带着“这是一个好的开始”的念头,为肠梗阻患者做完治疗。

1999年冬天,一位晚期肠癌并发肠梗阻的老人在家属的护送下,找到姚礼庆。老人的肚子胀大如球,奄奄一息。姚礼庆通过内镜手术,把一只金属支架植入她的体内——这是国际上首次运用金属支架治疗肿瘤肠梗阻。

晚期肠癌患者中,大约有25%的人会并发肠梗阻。按照以往的常规做法,他们必须改变肠道,做人工肛门,但生活质量就此一落千丈:每次大便,他们等彻底排清后,再处理病灶,将人工肛门收回去,他们浑身散发着臭味,连亲人也不得不皱眉。有位老人拉着姚礼庆的手,几乎是哭着对他说:“连孙子也嫌我臭,不要我抱了,这种日子过得还有什么滋味呀?还不如死在手术台上呢。”

姚礼庆握着他的手,心中暗暗决定要找一个新方法,既能改善病情,又能保障患者的生活质量。经过无数次翻阅国外文献和实验,他创新提出以肠道支架治疗消化道狭窄的方法。面对肠梗阻患者,他先用内镜置入支架,撑开肠道,将排泄物排清,然后再行手术清除病灶。他们试了多位患者,效果非常好!

如今中山医院内镜中心一年要做400多例肠道支架手术。现在来中山医院问诊的肠梗阻患者,全都不再做人造肛门,极大改善了他们的生活质量。

1853年,世界上第一个内镜在法国医生德索米奥手中诞生。经过一百多年的岁月,创伤小而恢复快的内镜技术对临床诊疗产生了巨大的影响,在某些方面,它正在逐步取代传统的手术,尤其在消化道疾病诊疗中,它的地位越来越举足轻重。“很幸运,躬逢其盛。”姚礼庆说,“用好手中的小小内镜,我们还可以为更多人做更多事,带来更多改变。”

发表评论

最新评论

-

new致敬儿科界丰碑——赵祥文教授百年华诞

2025-08-06 -

new祝贺!西安交通大学第二附属医院王坤正教授荣任中华医学会骨科学分会第十二届委员会主任委员

2025-07-25 -

new耿晓坤教授专访 | 北京潞河医院神经介入20年:从技术空白到区域标杆的跨越之路

2025-07-03 -

new山西|从“城里娃娃”到“村里大夫”

2025-05-16

-

王占祥教授: 一位龙头医院当家人的医学使命

2024-04-09 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05

-

践行仁心仁术的好医生——记甘肃省中医院脾胃病诊疗中心主任田旭东

2024-07-22 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

创新引领发展 管理赋能医疗 | 信阳市肿瘤医院:求真务实,做好豫南人民的健康守门人

2023-01-06 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

汪铮:用医术医德给患者希望之光丨这五年 见证追光者⑦

2023-01-30