心衰合并室速:ICD不可少

病例摘要

主诉 男性,55岁。因“发作性黑曚伴晕厥5 h”入院。

现病史 患者于入院前5 h无诱因出现心悸,伴随头晕、黑朦,随即晕倒在地。晕厥每次持续数秒钟至1 min,可自行清醒,反复发作数次。随后就诊于当地医院神经内科,行神经系统检查未见异常。在脑电图检查过程中再次出现心悸,伴随头晕,由于处于卧位而无黑朦及晕厥。急查心电图提示室速,心室率185次/min左右,立即给予盐酸胺碘酮150 mg静推后转复为窦性心律。我院急诊就诊过程中反复出现黑朦及晕厥,心电监护均提示心室率为180次/min左右的室速,故持续泵入盐酸胺碘酮,以“室速”收入我科。

既往史 陈旧性前间壁心肌梗死史16年,未系统诊治。可从事中等体力活动,近1年无活动耐量进行性下降。高血压史8年,糖尿病史2年,均未系统诊治。

家族史 否认家族性遗传疾病史。

体格检查 血压120/85 mm Hg,心率104次/min,呼吸20次/min。双肺呼吸音清,双肺未闻及细湿啰音。心界向左下扩大,心律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。双下肢无水肿。

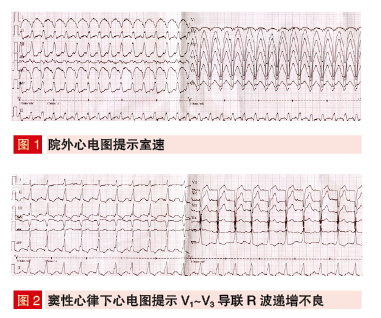

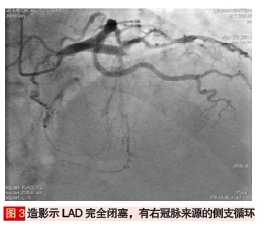

辅助检查 头颅CT:未见异常。心电图:2013年12月22日13:00,院外心电图提示室速(图1);13:20,窦性心律下的心电图提示V1~V3导联R波递增不良(图2)。多次复查心电图无ST-T动态演变。心脏超声:左室舒张末期容积68 mm,左室射血分数30%,左室节段性室壁运动减低,心尖部室壁瘤形成。心肌生化标志物:肌钙蛋白I 0.073 ng/ml(正常值为0.01~0.023 ng/ml),且在2 d后复查恢复正常。

入院诊断 心律失常:室速;冠心病:陈旧性前间壁心肌梗死,心脏扩大,NYHAⅡ级;高血压2级:极高危组;2型糖尿病。

诊治经过: 阿司匹林肠溶片100 mg/d,氯吡格雷75 mg/d,培哚普利 4 mg/d,美托洛尔晨服12.5 mg、晚服6.25 mg,呋塞米20 mg/d,螺内酯20 mg/d,地高辛0.125 mg/d,阿托伐他汀20 mg/晚,氯化钾缓释片1 g/次、3次/d。

病例分析

焦点一 依据风险及病因制定干预策略

风险评估

指南建议 室性心律失常风险决定于:室性心律失常类型,是否合并器质性心脏病,有无晕厥,以及有无猝死家族史。

室速分型:(1)根据有无心脏病,分为特发性室速及器质性心脏病室速;(2)根据持续时间,分为持续性室速、非持续性室速、无休止性室速;(3)根据频率,分为快室率室速和慢室率室速。

临床评估 该病例存在持续性室速、晕厥,合并陈旧性心肌梗死、室壁瘤、心功能差,风险评估为高危,提示需积极干预。

室速发生原因

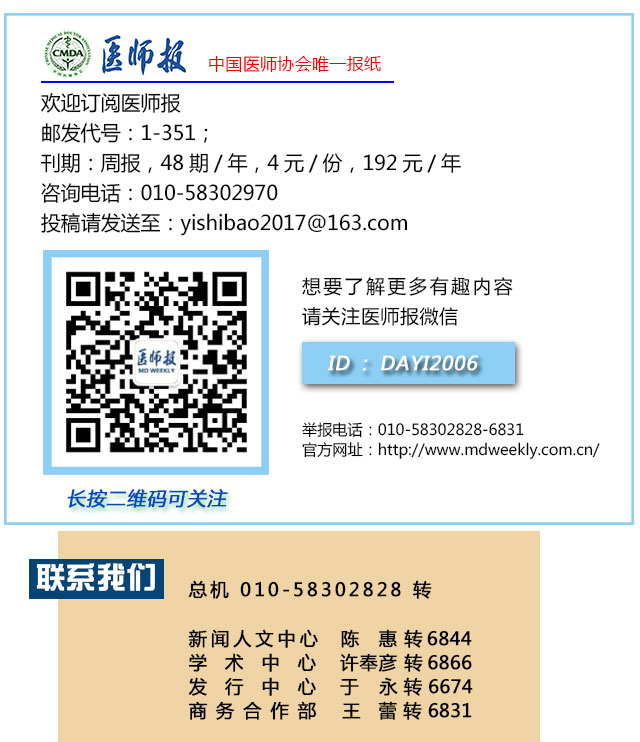

心肌缺血 2008年室速指南建议,无心肌梗死患者如有证据提示室颤前缺血,应进行完全血运重建。对于陈旧性心肌梗死患者,室速多与心肌缺血无关,但仍需行冠脉造影明确冠脉情况。临床决策:冠脉造影(图3)示左前降支完全闭塞,且有右冠脉来源的侧支循环。结合患者多次复查心电图无动态演变,证实无急性缺血的冠脉病变,排除急性心肌缺血诱发的室速。

急性心肌梗死 2006年室性心律失常治疗和预防心脏性猝死指南指出,持续性室速可出现中等程度的心肌酶升高,不能因此判定由于新发心肌梗死引起室速。临床决策:由于患者一过性肌钙蛋白I增高,且很快降至正常范围,与室速导致心肌细胞缺氧坏死相关。

电解质紊乱及药物致心律失常作用 2006年室速指南指出,心肌梗死后纠正低钾,不影响单型性室速的诱发。除非有QT间期延长,否则不能认为低钾是室速的原因。2006年及2008年室速指南建议,无论是否存在电解质紊乱及药物相关单型性室速均给予相同治疗方法;QT间期延长可引起多型性室速,应避免使用致QT间期延长的抗心律失常药物。临床决策:该患者室速与低钾血症的相关性不明显。为避免住院期间血钾波动仍给予补钾治疗,使血钾保持在4.5 mmol/L。患者心电图无QT间期延长表现及Brugada样心电图改变,故不支持药物相关性心律失常。

焦点二 多数抗心律失常药物增加心衰患者死亡风险

指南建议 2013年心衰指南提出,抗心律失常药物能暂时挽救生命,但几乎所有抗心律失常药物均增加心衰患者死亡风险。仅胺碘酮和多菲利特被证实可用于心衰。

临床决策 在以上治疗基础上给予培哚普利 4 mg/d,美托洛尔晨服12.5 mg、晚服6.25 mg,呋塞米 20 mg/d,螺内酯 20 mg/d,地高辛0.125 mg/d。为减少室速复发风险及争取更多时间,仍选择风险相对小的盐酸胺碘酮200 mg/次、3次/d。

焦点三 ICD二级预防可减少不良事件

指南建议 2012年心律失常器械治疗指南指出,对于心脏性猝死幸存、去除危险因素后仍反复发作室速者,与胺碘酮组相比,ICD二级预防组的1年、2年、3年不良事件相对风险分别下降39%、27%、31%。

临床决策 为避免由于室速复发导致致死性不良事件,临床首先置入ICD。

焦点四 ICD置入后或第一次放电后消融治疗有获益

研究显示,与单纯药物治疗相比,ICD第一次放电后,消融治疗仍可降低死亡风险及心衰住院率。此外,ICD第一次放电后行室速消融治疗与置入ICD后无室速发生组,不良事件发生率无明显差异。

因此ICD置入后或患者接受第一次放电后进行消融治疗是必要的。

发表评论

最新评论

-

new虞文魁教授、宗媛教授、尚游教授详解脓毒症破局之道,个体化精准治疗是关键!

2025-09-30 -

new吉大二院刘斌教授:解码血脂管理核心密码 助力健康中国建设|『心』中有数『脂』掌健康

2025-09-30 -

new解码补体,共话PNH诊疗新纪元——2025补体日学术大会血液分论坛圆满闭幕

2025-09-23 -

new病死率高达25%,aHUS个体化治疗方案如何“救急”?|“补体日”学术会议肾科分论坛

2025-09-23

-

国际妇女节专题丨郭晓蕙:保护甲状腺 切忌“听风就是雨”

2024-03-05 -

第九届医学家年会(2024)

2024-01-04 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05

-

第八届医学家年会⑨ | 吴华:迎难而上 在摩擦力中前行

2023-03-29 -

【热点】17岁女孩吸食笑气中毒,坐轮椅回国治疗……神内医生说:这个流行于酒吧等场所的东西害人不浅!

2017-07-07 -

闫慧敏教授:加强小儿胃肠道疾病防治 重视中医药应用!

2023-04-14 -

敢于打破学科发展的“天花板”,上海市第十人民医院“溶取栓中心”成立

2022-08-05 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 陈良万教授“人工心脏”团队:白塔红墙下的世纪坚守——时光不改,医者初心

2022-09-05 -

现实版“飞越疯人院”

2017-07-28 -

致敬中国医师节·健康中国 你我同行 | 宣武医院药学部张兰教授团队:中西药携手,筑牢安全用药底线

2022-09-05