王宗平:追求精神完美的医者

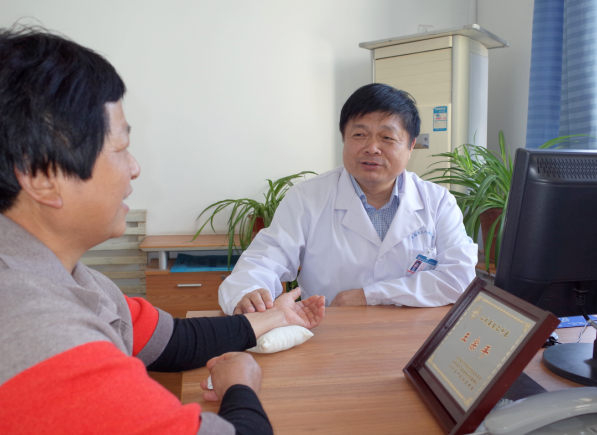

探访石月娥老人

医道精湛的名医,建树颇丰的院长,口碑载道的乡亲们的贴心人,还是,身残志坚的励志模范。他叫王宗平,现任山东省聊城市茌平县第三人民医院院长。

走近王宗平,走进他周围的人,走入他的内心世界,我们真切地感受到了他身上的每一个标签之重量和情意。

学医:我一定要实现人生的价值

黄河下游鲁西平原上坐落着千年古城茌平。茌平东北的冯屯有管氏河、普济沟、赵牛河,河网交错,土地肥沃,是优质产粮区。1968年冬天,王宗平出生在这里。

按照老一辈人的说法:这里水好、土好,出人才。按照通常的逻辑,王宗平平平安安长大后会是个好劳力,或者好工人、好书生。但是,命运之神的心思总让人难以捉摸。5岁那年,一场小儿麻痹症袭来,全村有7个孩子没有逃脱,王宗平的病情十分严重。左下肢逐渐无力,肌肉萎缩,行走变得非常困难。从此,那个活泼好动的男孩成了一个残疾人。

此后,母亲对王宗平格外疼爱,为了在自己“百年后”王宗平生活有着落,她日夜赶工,为王宗平做了一百多双鞋。母亲为自己如此牵肠挂肚,王宗平内心自强不息的动力不由地被激发了。他暗下决心,绝不当家人的累赘,一定要实现人生的价值。

小学、初中、高中,天资聪慧的王宗平一路学习成绩名列前茅,面对一些同学、老师投来的异样的目光,王宗平学会了忍耐和坚韧。上高中时,每逢阴雨天气,道路泥泞,王宗平从不让家人护送,自己背着干粮袋子一步一滑地赶往五六十里外的学校。“那真是一步摔一个跟头啊......”王宗平至今难以忘记求学路上的艰辛。而更大的艰辛,则是当时的教育政策——王宗平因身体原因失去了参加高考预选的机会。“真像晴天霹雳,一下看不到前途了!”说起此事,

一直都很难受。

老话说,天生我材必有用。那段时间,王宗平心里一直反复追问自己,“我绝对不能依靠别人救济活着,我这辈子的价值到底在哪里?”他学过裁缝,学过厨师,为了自食其力做出各种尝试,但都不太适合。直到,他自费考入山东中医药大学学医。“当医生可以坐着工作,用自己的真本事救人,受人尊敬。我终于认准了这辈子的出路。”他感慨。

大学教室在五楼,上下楼很不方便,王宗平比别人提前到教学楼前,自己吃力地爬上去。为了减少去厕所的次数,他很少喝水。就这样付出几倍于别人的努力下,王宗平以优异成绩拿到了梦寐以求的大学毕业证书。回到村里,他开了一间小诊所,得偿所愿地走上了行医的道路。

最初的小诊所名不见经传,直到有一天,有人慌慌张张地来请王宗平。当时,农村生孩子都是请接生员到家里接生。那天,那家产妇难产,孩子生不下来,产妇快没力气了,只会顺产的接生员束手无策。就在面临母子不保的紧急关头,有人想起了王宗平,“快去叫宗平,他在省城学过医!”

从来没干过接生的王宗平面对这个场面忐忑不安,但也只能硬着头皮,迅速找来剪刀,在火上消毒后,进行会阴侧切,孩子很快出生了。接着,外科缝合,考虑到经产妇有子宫出血的可能,迅速注射缩宫药物,整个过程行云流水。最终,母子平安,皆大欢喜。

这次成功的接生,让王宗平的名声不胫而走,“省城大学生名医”的名声被乡亲们口口相传,找他看病的人越来越多。他陆续开展了内科、外科小手术、针灸、推拿等业务,还免费赠送乡亲们草药,最忙时有三十多名患者在小院里排队。

从此,附近村子凡是生孩子的家庭,一定要请王宗平到场,哪怕只是在现场站一会儿,大家都感觉踏实。“那段时间,我成了接生人家的‘标配’了。”王宗平幽默地调侃自己,他感到医生这个职业让他获得了人格的尊重,“那时我就认定从医这条路走对了,再难我也要走下去。”他坚定地说。

行医:当医生就得让患者说咱好

“宗平啊,我这条命多亏了你啊,要不我早就不知道让土埋了多少日子了······”茌平县冯屯镇王楼村86岁的石月娥老人,一看到前来回访的王宗平,激动地浑身颤抖,拉着他的手老泪纵横。

三年前,石月娥老人突然发病晕倒在家,被家人送到市里的大医院,CT显示大面积脑出血。此时,老人已经丧失意识,高热不退。医生认为患者高龄且病情复杂,治愈的可能性不大。家人不死心,抱着试试看的心思,找到王宗平。

向来不轻易向命运低头的他,面对患者家属无奈又渴求的眼神,王宗平再次鼓起了一股牛劲。“既然各种治疗办法把握都不大,我干脆按我的思路试着治,能治过来算是大娘命好,就算不行,你们也别埋怨我。我一定尽力!”

王宗平一边用西药积极控制脑水肿、降低颅内压,一边施展中医药的功夫,用四君加四物形成的八珍汤走气血双补的路子,给患者服用。一天,两天,三天,看似无望的治疗在第五天出现了转机,患者的体温竟然恢复了正常。这给予王宗平和家属极大的信心。坚持治疗,直到第十天,奇迹出现,石月娥终于醒了,还认出了老伴、孩子。一家人围着王宗平喜极而泣······

接着,非常关键的肢体康复成了王宗平的又一件心事。他亲自教授石月娥家人复健的方法,每次巡诊路过石家,他一定登门亲自按摩推拿。有一次回访,正赶上瓢泼大雨,进屋时浑身透湿,石月娥感动得掉下了眼泪。但是她不知道,王宗平顶着大雨出门赶往下一家时,由于路面湿滑,腿脚不灵便,一头摔倒在地,溅了满身满头的污泥······

而这,只是王宗平行医生涯的寻常一幕。

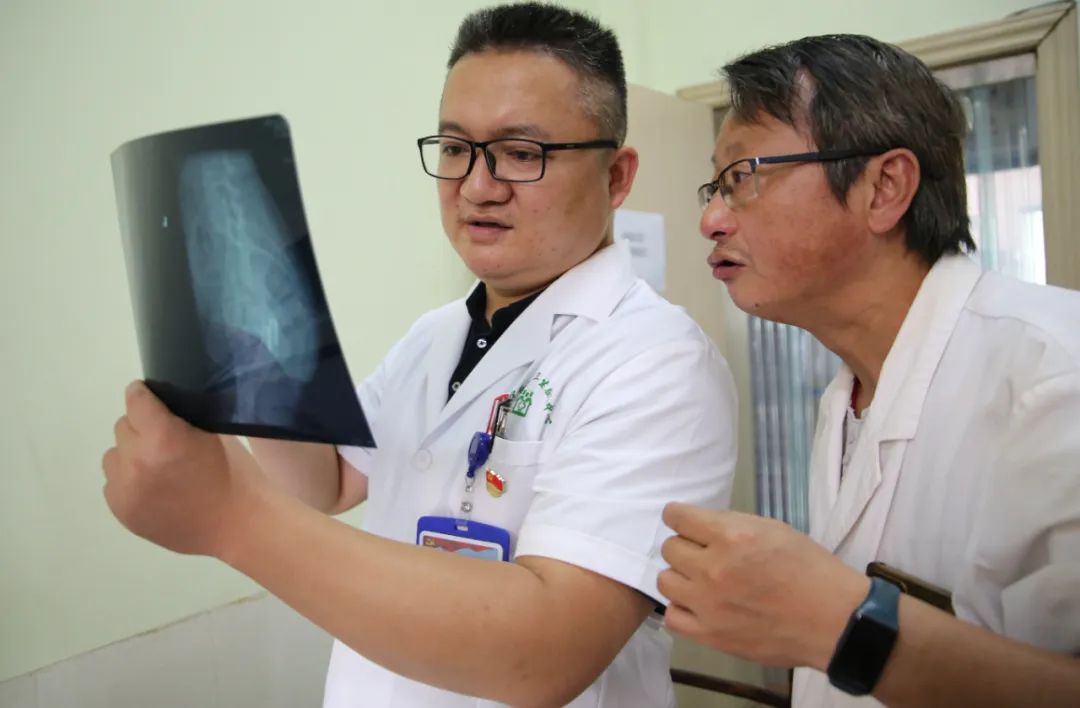

1989年8月,“小村名医”王宗平被推荐到杜郎口中心卫生院工作,步入了行医的快车道。慕名就诊的病号再多,他也要加班加点地看完,给出治疗方案,最多时每年接诊5000余人次;卫生院分科不那么细,除了坐诊,急救危重患者,他也往往是总指挥兼主力队员;为了提升自己的诊疗水平,他甚至自费到齐鲁医院、滨州医学院参加各种业务技能培训。刻苦的学习,大量的实践,王宗平的业务水平迅速提升,尤其在慢性胃病、慢性心律失常、关节炎、顽固性头痛、冠心病、心肌梗塞、脑中风、经前期紧张综合症等治疗方面颇有建树。

不久,他被任命为杜郎口中心卫生院院长。事情更多了,业务更忙了,但是为乡亲们服务的那颗初心一点也没变。他每天吃住在单位,被称为“不下班的医生”。一年冬天,半夜,大雪纷飞,镇上纸厂职工张建玉五岁的儿子突发高烧惊厥,抽搐不止。他赶紧给王宗平打了电话,正准备推自行车把腿脚不便的王宗平接过来,没想到在半路,就遇到了冒着大雪蹒跚前来的王宗平。一针退烧针,孩子安稳下来,王宗平离开时,,天黑路滑,一下掉进了一米多深的水渠里。聊起这段往事,张建玉拉着王宗平的手仍然满怀感激,“如今儿子都有儿子了,我跟他说永远不能忘了你王叔”。

“其实,这些都是咱该做的,当医生就得让患者说咱好。”王宗平淡然地说。这就是王宗平内心给自己树立的行医准则,他做到了。

出诊中

管医:换位思考 带着感情去工作

医疗行业的特殊性在于与人打交道,与生命做交流,与病魔做抗争。正所谓:健康所系,性命相托。医疗行业的光荣也源于崇高的责任——“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”,新时期医疗卫生职业精神正浓缩在这十六个字中。

“如果咱家人生了病来到医院找不到医生,来到医院挂号缴费检查楼上楼下来回跑,医院环境臭气熏天,咱啥心情?”王宗平平实地说道,学会换位思考,学会带着感情去工作。

2013年4月,因工作业绩突出,王宗平被任命为茌平县第三人民医院院长。茌平县眼耳鼻喉医院挂靠在该院,医院同时是茌平县城区卫生服务中心。在新的岗位上,要考虑如何管理医院。

“医生就要看好病,医院就要让患者体验便利。”王宗平在充分调研的基础上,查摆问题,从与患者服务相关的细节入手,有针对性地实施他的服务提升战略。医院压缩办公开支,更换了160套病床单元,撤掉了锈迹斑斑的老式病床和破旧的被褥;门诊患者施行预收费;住院患者施行先诊疗后付费,免去了分次缴费的麻烦。

在医院服务流程方面,他坚持“以患者患者患者为中心,以质量为核心”;院内教育把医德教育和业务学习摆在同等重要的位置;在院内开展“我是谁,为了谁,依靠谁”的主题思想教育;建章立制,以会代训,采取多种形式强化“以院为家”的职业荣誉感和服务责任感。

王宗平要求大家做到的,自己必然首先做到。2017年冬天,一日黄昏,王宗平习惯性地下班后在院区转转。突然,一辆急救车送来一个急诊病号。王宗平拖着蹒跚的腿脚赶紧过去帮忙卸担架,一不小心额头撞在急救车门上。当时他没在意,直到患者顺利进入急救室,才抹了一把额头,他以为是汗,其实是血。“当时,看到院长半脸是血,我们都吓坏了。检查了一下,是眉弓皮肤撕裂,已经能看到骨头了。我给他缝了四针,没想到第二天他就来上班了。院长都这么敬业,这么拼,大家心服口服。”为王宗平处理伤口的医务科长颜翔每每回想于此,非常感动。

院长的言行牵动着全院职工的心。听说有人要在医院旁边建垃圾处理厂,王宗平前往严肃交涉、据理力争,职工们看在眼里自觉与他站在一起;为了给患者提供报销便利,争取把新农合以乡镇统筹修改为全县统筹,王宗平拖着病腿一趟趟奔波在相关部门之间协调游说,职工们都为他伸出大拇指点赞。在王宗平身体力行的带动下,带着感情为患者服务在茌平三院蔚然成风,比如中医理疗科自发加班为当天全部患者服务完毕才下班,有时要忙到晚上八点以后,就是为了不让患者第二天再跑一趟。

潮平两岸阔,风正一帆悬。如今的茌平三院人心齐、面貌新,服务能力逐年增强。2017年,医院全年诊疗人次达到16.14万,出院5581人,分别比上一年年增加了13%和12%;各种常规手术共开展1363例,其中眼科和耳鼻喉科合作在全麻下行鼻腔内窥镜双侧额窦骨瘤切除术治疗泪囊炎,填补了全市在该技术上的空白;在公共卫生服务方面,建档人数41109人,查出高血压患者患者患者3401人,糖尿病患者患者患者1308人,脑卒中患者患者患者291人,孕产妇系统管理率及儿童保健管理率均达到98%。

王宗平多年来的艰辛付出和不懈努力也获得了充分认可。2009年,他被原山东省卫生厅授予“全省基层工作先进个人”荣誉称号并记三等功;2014年,他被山东省卫生和计划生育委员会、山东省人力资源和社会保障厅、山东省中医药管理局授予“山东省基层名中医”荣誉称号;同年,他被山东省人民政府残疾人工作委员会授予“山东省自强模范”荣誉称号。

记者手记

采访即将结束,笔者提出了那个至关重要但有可能造成场面尴尬的问题:“您腿不好,行走不便,却还要事事都努力做出个名堂来,这么拼命,图啥?动力是啥?”

王宗平轻轻叹口气,眼眶有些湿润,平静地说:“我从小身体残疾,这是改变不了的事实,但是并不妨碍我追求精神的完美。”由此,笔者找到了答案。

(责任编辑:宗俊琳)

发表评论

最新评论

-

new山西|从“城里娃娃”到“村里大夫”

2025-05-16 -

new山西|情满“医”途,陪伴让就医温暖如春

2025-05-09 -

new一位手机24小时“不打烊”的“好医生”

2025-04-28 -

new陕西宝鸡市陇县:眷恋这片热土——温水镇坪头村乡村医生郝松柏

2025-04-17

-

王占祥教授: 一位龙头医院当家人的医学使命

2024-04-09 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05

-

践行仁心仁术的好医生——记甘肃省中医院脾胃病诊疗中心主任田旭东

2024-07-22 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

创新引领发展 管理赋能医疗 | 信阳市肿瘤医院:求真务实,做好豫南人民的健康守门人

2023-01-06 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

汪铮:用医术医德给患者希望之光丨这五年 见证追光者⑦

2023-01-30