肠道菌群,到底是敌是友?

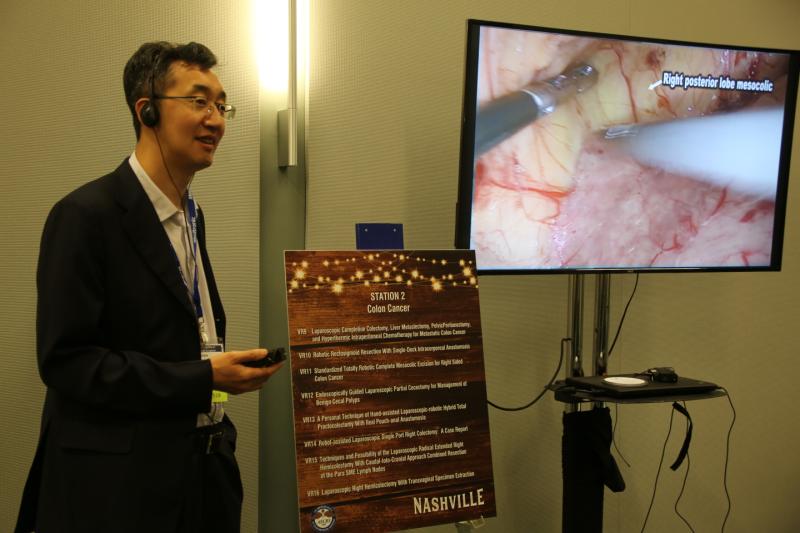

在过去的10年中,肠道菌群对肠道疾病和系统性疾病的影响已经引起了人们的广泛关注。随着宏基因组测序技术等先进实验手段的应用,针对肠道菌群的研究也开展得如火如荼。目前,关于肠道菌群奥秘的探索已在胃肠疾病、肝胆疾病、自身免疫疾病、骨髓移植后排斥反应以及恶性疾病放化疗耐受等方面取得了不少进展,相关机制及治疗新靶点也在不断挖掘。近日在接受记者采访时,中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会常务委员、哈尔滨医科大学附属第二医院结直肠外科主任王贵玉教授着重结合肠道菌群与结直肠疾病的关系,介绍了目前菌群领域科研的最新进展。

人体肠道内寄生着约10万亿个细菌,它们既能影响体重和消化能力、抵御感染和自体免疫疾病的患病风险,还能控制人体对癌症治疗药物的反应,甚至有一种说法认为,应该将整个肠道内的菌群作为一个类器官来研究。这些菌群种类繁多,既有益生菌发挥正向的生理功能,也有致病菌的负向作用,更多的则是中性菌。因而,如何维持微生物与人体的生态平衡,以保持宿主正常的生理功能自然是一个难题。王贵玉教授指出,作为结直肠外科医生,我们在治疗由于菌群失调导致的肠道疾病的过程中,使用肠道菌群制剂、抗生素及手术等方式,经常会带来肠道菌群的改变。随着人们对肠道菌群在手术及术后护理中作用的认识增加,如何调节这种菌群的微妙平衡,自然变得格外重要。

王贵玉指出,炎症性肠病(IBD)一直被认为是一种自身免疫性疾病,但其背后的机制之前并未被阐明。随着对IBD与菌群关系的深入观察,人们发现共生菌群和宿主防御反应之间的动态平衡在慢性IBD的初期和进程中扮演关键“角色”。正常肠黏膜免疫系统对肠道内正常菌群处于免疫耐受状态。而IBD病人的免疫系统则缺乏这种耐受机制,酿成宿主对正常菌群产生免疫反应,进而产生炎症因子攻击自身细胞,导致了炎症性肠病的发生。究竟是IBD患者自身的遗传因素使得其免疫系统将正常菌群视为病原体去攻击,还是IBD病人体内的菌群分布因为种种原因而区别于健康人群,继而发生了免疫系统的错误识别攻击呢?这个因与果的争议恐怕还需要更进一步的研究来解释。而对结直肠外科医生来说,了解这种宿主-细菌相互作用机制,对开发用于炎症性肠病的新药,以及为特定患者定制手术策略,堪称意义重大。

肠道菌群的改变在结直肠癌患者中十分明显,但对变化的原因和影响的研究才刚刚起步。近年来,随着结直肠癌发病风险的增高,尤其是年轻群体结直肠癌发病率的急剧增加,对结直肠癌发展过程中宿主-细菌相互作用的了解可能有助于我们为病人提供风险咨询和寻找新的预防、治疗策略。王贵玉介绍,随着宏基因组测序技术的不断成熟,应用宏基因组测序技术进行结直肠癌患者与健康人的肠道菌群对照研究,发现两类人群的菌群组成和丰度有明显差异,这提示可能菌群的差异与结直肠癌的发病有关。目前,通过细胞实验和小鼠异体成瘤实验,科研人员已经发现如F.n、P.a等几种细菌能够促进肿瘤的形成与转移,具体的机制可能涉及到影响肿瘤细胞的代谢和DNA损伤修复。通过多中心的临床样本研究,也发现了健康人群与结直肠癌病人体内菌群分布和丰度有显著差异,并且具有一定的共性。这些研究结果揭示了肠道菌群在结直肠肿瘤筛查和诊治中的潜在作用。但我们也应认识到,肠道菌群是一个种类繁多、数量惊人的群体,并且凡事皆有两面性。如F.n、P.a等菌可能与结直肠肿瘤的发生有关联,而乳酸杆菌等益生菌却具有稳定菌群丰度、抑制炎症性疾病之效果。王贵玉预测,如何利用这些益生菌制剂来维护肠道稳态,减少肠道炎症性疾病的发生及炎癌转化,将会是未来的治疗热点。从这个角度来看,肠道菌群究竟是敌是友,恐怕不可一概而论。

粪菌移植也是近年来较为火热的一个概念疗法。王贵玉教授介绍说,粪菌移植的定义是将健康人粪便中的功能菌群,移植到患者胃肠道内,重建新的肠道菌群,实现肠道及肠道外疾病的治疗。粪菌移植作为重建肠道菌群的有效手段,已被用于难辨梭状芽孢杆菌感染等多种菌群相关性疾病的治疗和探索性研究中,并被认为是近年的突破性医学进展。然而,这不是一项单纯的技术,而是一种治疗体系。假设该体系健全,而且假设粪菌移植最终被证明可用来有效治疗特定状态或特定类型的难治性肠道感染、难治性炎症性肠病、癫痫病、肝病、肿瘤合并的肠道疾病、糖尿病合并的神经病变以及自闭症合并的过敏症等(统称肠道菌群相关性疾病)。那么在医疗技术类型和学科分类构架中,又该如何定位粪菌移植疗法呢?王贵玉评价指出,在中华粪菌库紧急救援计划从2015年起实施之后的一年多,获得异地救治的病人数量远远不足实际需求的数量,关键的困难不是粪菌移植的本身价值,而是很多医生还不相信甚至无法理解粪菌移植。要促进粪菌移植体系的认知和应用,利用整体整合医学概念可能是重要的出路。此外,这种疗法是否会带来感染风险及其长期预后判断,还需要更多的循证医学证据。

王教授还指出,在治疗结直肠疾病时,人们经常通过使用抗生素、机械肠道准备和手术来改变肠道菌群的分布和丰度,而肠道菌群又反过来影响到患者的术后疗程长短,影响到吻合口瘘、伤口感染、抗生素相关性腹泻及全身性败血症等并发症的发生。因此,关于术前肠道准备对菌群的影响、这种影响如何改变术后恢复,以及术后肠道菌群的紊乱程度或特定菌群的丰度改变与并发症发生的相关风险亟待进一步的研究来阐明。

毋庸置疑,肠道菌群在多种结直肠疾病的发生、发展中确有重要作用,同时又与治疗方案的选择、预后有着千丝万缕的联系。王贵玉教授认为,肠道菌群即是病原体又是伙伴,关键在于我们如何向有益的方向引导菌群变化并维持一种微妙的平衡。

王贵玉教授简介:

现任哈尔滨医科大学附属二院结直肠肿瘤外科主任、肿瘤中心副主任,主任医师,教授,博士后,2015年黑龙江省五四青年奖章获得者。2016哈尔滨市青年科技奖获得者,2017年黑龙江省青年科技奖获得者。兼任中华医学会肿瘤学分会结直肠学组委员、中华医学会外科学分会实验外科学组委员、中华医学会肿瘤学分会青年委员、中国医师协会结直肠肿瘤医师分会常委、中国医师协会结直肠肿瘤医师分会微创外科委员会副主任委员、中国医师协会整合医学分会整合肿瘤专业委员会副主任委员、中国医师协会结直肠肿瘤医师分会亚微外科委员会副主任委员、中国抗癌学会大肠癌专业委员会委员、中国抗癌协会肿瘤转移专业委员会委员、中国医师协会外科分会大肠癌专业委员会、中国抗癌协会大肠癌专业委员会肝转移学组委员、中国医师协会MDT指导委员会委员、中国医师协会肛肠专业委员会微创学组委员、第一届“中华肿瘤” 明日之星、中国抗癌协会临床协作专业委员会青年委员等国家级委员;担任《中华结直肠疾病电子杂志》、《中华胃肠外科杂志》等杂志编委或审稿专家。参与主持国家自然基金、国家“十一五”科技支撑计划、教育部、卫生部、吴阶平基金等。参与主持卫生部普外科和肿瘤学重点建设专科项目,参与国家癌症城市早诊早治项目筛查活动。开展了直肠癌扩大根治术、结肠癌扩大根治术、结直肠癌的新辅助放化疗和靶向治疗,结直肠癌联合脏器切除,下腹弧形横切口直肠癌根治术,低位保肛直肠癌手术,超低位保肛直肠癌手术,低位保肛手术血管架桥术,直肠癌柱状切除术,MDT治疗,全腹腔镜微创手术,手助腹腔镜微创手术,经肛TEM手术,经自然腔道取标本直肠肿瘤手术等。

发表评论

最新评论

-

new兰大二院隆重庆祝2025年国际护士节,共促护理事业高质量发展

2025-05-09 -

new甘肃省第二人民医院举办“心灯永驻·温暖续航”护士心理健康专题讲座

2025-05-08 -

new退休不褪色 薪火永相传——记绵竹市人民医院普外科二病区返聘专家张天锐

2025-05-07 -

new党旗引领聚民心 健康春风暖万家-- 犍为县人民医院;千名医护下基层 绘就民生健康新画卷

2025-05-07

-

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20 -

医教共育,“润心赋能”呵护学生心理健康

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18