朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

不久前,一则新闻报道国内某三甲医院在为一位54岁女性患者做经皮肺小结节穿刺活检时,由于小结节位于左肺下叶,肺下界移动度较大,操作难度大,穿刺活检时间达50分钟,活检结束后患者出现大汗淋漓,呼之不应,急查肺部CT显示心室腔气液平,提示并发了空气栓塞,紧急送ICU抢救5天后好转出院,未发生肢体功能及语言行为能力障碍。

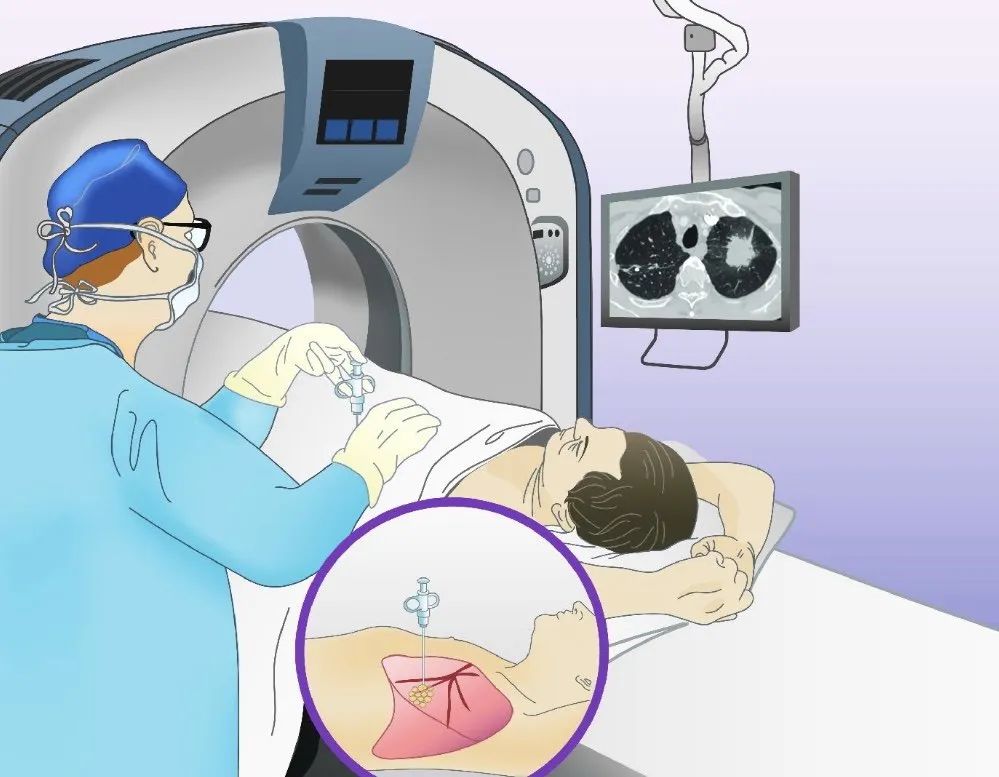

经皮肺穿刺活检术(Percutaneous Lung Biopsy, PLB)是诊断肺部病变的重要手段,尤其对恶性肿瘤、感染性疾病、间质性肺病及系统性风湿免疫性疾病的鉴别诊断具有关键价值。然而,这一操作存在一定并发症风险,其中空气栓塞(Air Embolism)虽罕见(发生率约0.02%-0.06%),却可能引发脑梗、心肌缺血甚至猝死。近年来,随着影像引导技术的进步和操作规范优化,空气栓塞的预防策略逐渐成熟。本文将深入解析其发生机制,并聚焦临床实践中可落地的防控方案。

空气栓塞的发生机制:从"气压差"到"致命通道"

空气栓塞的本质是外界空气通过异常通道进入体循环。在肺穿刺过程中,以下两类情况可能触发这一风险:

1.支气管-肺静脉瘘形成:穿刺针穿透肺组织时,若同时损伤支气管和肺静脉,呼吸运动产生的压力差会将空气从支气管腔吸入肺静脉系统。

2.直接空气注入:操作中不慎将气体通过穿刺针或鞘管直接推入血管,尤其在患者咳嗽、打喷嚏、说话及深吸气时,导致胸腔负压增加时更易发生空气栓塞。

关键危险因素包括:患者剧烈咳嗽、打喷嚏、说话、深吸气、存在肺大疱或空洞性病变、使用粗针(如14G以上)、穿刺路径经过肺静脉密集区等。

多维度防控策略:从术前评估到术后监护

1. 患者体位优化:利用重力降低风险。

推荐方案:采取侧卧位(患侧在下)或俯卧位。研究表明,这两种体位可使穿刺区域处于胸腔相对低位,利用重力压迫减少空气进入血管的概率。例如,穿刺右肺下叶时采用右侧卧位,可使右肺受重力作用自然下垂,减少穿刺路径与肺静脉的交叉。

禁忌:健侧卧位,因此时穿刺活检区域远离床面(水平面),穿刺靠上部病变时空气更易顺压力梯度进入循环系统。

2. 影像引导技术升级:精准规划穿刺路径。

实时CT透视(CT Fluoroscopy):通过动态监测穿刺针轨迹,可避开叶间裂、肺静脉主干等高风险区域。日本学者Nakajima的回顾性研究显示,采用CT透视引导后,空气栓塞发生率从0.07%降至0.01%。

三维血管重建技术:术前利用增强CT进行肺静脉三维建模,可直观显示血管走行。例如,避开肺静脉二级分支密集的"危险三角区"(肺门周边区域、右肺中叶内侧段、左肺舌段),选择血管分布稀疏的斜裂附近入路。

3. 操作细节精细化:阻断空气入侵通道。

针芯密封技术:穿刺针进入胸膜腔后,立即插入钝头针芯封闭管腔。韩国首尔大学医院的研究证实,这一简单操作可减少78%的微量气栓发生。

训练呼吸配合:要求患者在穿刺瞬间屏住呼吸或保持平静呼气末状态,此时肺泡内压与大气压接近平衡,降低空气被"吸入"血管的可能。

避免注气试验:既往有报道操作中通过注射空气确认针尖位置的"气泡征"法已被淘汰,改用盐水滴注观察流动方向更为安全。

4. 术后监护创新:早期识别与紧急处理

(1)术后立即行原穿刺活检体位的全肺部CT扫描,可迅速判断心室腔及大动脉腔内是否有气液平,如果有气液平,即提示空气进入了循环系统,也即发生了空气栓塞。

(2)经颅多普勒(TCD)监测:术后30分钟内对大脑中动脉进行TCD扫查,可灵敏检测微小气栓信号。美国胸科协会(ATS)指南建议,对高风险患者(如穿刺路径邻近肺门血管)应常规监测。

(3)紧急处理流程:一旦出现突发意识障碍、癫痫样发作等栓塞症状,立即采取左侧卧位头低位(Durant体位)、高流量吸氧,并启动高压氧舱治疗。动物实验表明,栓塞后1小时内进行高压氧治疗可将脑损伤体积减少60%。

未来方向:智能化技术赋能精准穿刺

1.电磁导航引导系统整合术前CT数据与实时电磁定位,可自动规划避开血管的"安全走廊"。临床数据显示,该技术将平均穿刺时间从25分钟缩短至12分钟,同时降低血管误伤率。

2.阻抗传感穿刺针:针尖集成微型传感器,可实时检测组织阻抗变化,当接近血管时自动预警。实验室阶段研究显示其对直径>2mm血管的识别准确率达92%。

空气栓塞的防控需要多环节协同:从体位的物理学优化到影像技术的精准导航,从操作细节的标准化到术后监护的预警升级。随着人工智能与新型材料的应用,未来经皮肺穿刺活检将向"零栓塞并发症"的目标更进一步。对临床医生而言,既要掌握解剖学与流体力学原理,又需在实战中锤炼精细化操作技能——这既是技术的考验,也是对生命的敬畏。

发表评论

最新评论

-

new酒钢医院正式启动“免陪照护”病房 专业服务解家属陪护难题

2025-09-18 -

new“三大提升行动”引领公立医院改革新征程 万源市人民医院高质量发展步履铿锵

2025-09-16 -

new实力认证!三台县精神病院青年医师在绵阳首届超声“超神”大赛中斩获佳绩

2025-09-16 -

new乐山医生问鼎全国达芬奇机器人操作巅峰

2025-09-16

-

医师节暖情慰问丨致敬赣南老区超声医学开拓者叶之中老专家

2025-08-19 -

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01