我们应该怎样看待SCI?

3月8日,在由中国医师协会、《医师报》社举办的“声音·责任”2019两会医界代表委员座谈会上,全国政协委员、阜外医院心律失常诊治中心主任张澍教授解释《关于着实改革医生考核制度培养合格临床医生的建议》提案时指出:“以SCI论文为导向的职称评审制度,产生了‘主任职称、住院医能力’等职称与能力倒置的奇怪现象。更为严重的是,造成学术造假和论文买卖的学术不端之风蔓延。必须改革现有的职称晋升机制,否则SCI论文将‘毁掉’一批年轻人!”在部分自媒体和网络媒体的炒作下,张澍教授的提案被冠以“被SCI摧毁的中国医生”的噱头成为两会期间的热门话题。一时间,叫好者有之,质疑乃至批判者亦有之。

有争论是一件好事,从侧面反

各方观点

四川大学华西医院内分泌科副主任冉兴无 这是目前有关医生分类管理培养最接地气的文章!对于拥有医生、教师双重身份的医生,希望院校管理者和有关部门进行科学的改革。我想,只要政策接地,中国的医疗卫生事业将取得质的飞跃,也可能没有那么多的医疗纠纷,伤医事件发生了!

郑州市第九人民医院常务副院长李玲 拿手术刀的和拿基因枪的不能在同一个赛道赛跑,对临床人员和科研人员的评价,不能以SCI作为统一的评价标准。《医师报》要传递广大医生的心声,合理的人才评价体系应该让医生把宝贵的时间和精力更多地放在患者身上,同时留一点时间让大家合理休息、充电,也好再出发啊!

中日医院呼吸与危重症医学科二部主任曹彬 运动有益健康,有特长的评个三级、二级、一级运动员,获得为国争光的荣耀。以“忙”或者“没时间”为借口,不运动,也没人勉强。

中日医院神经内科顾卫红 医生的本职是看病,临床研究也是研究,而中国的科研体系要求医生做基础研究,这本身就是缺乏逻辑的。SCI已经不是原来的SCI,论文数量急剧上升,但体系对于质量缺乏控制,这本身就是与科研“探索求真”的本质背道而驰的。

SCI废立之争的本质 是不是所有医生都要做研究?

SCI之所以引起质疑,是因为现在无论是医生的职称评定、还是医院和学科的排名,SCI均在其中占据举足轻重的地位。这种现象是否合理,不能一概而论,需要分开来说。

作为中国临床医学领域中发挥引领作用的“国家队”级别的医院(基本上是国家重点医学院校的附属医院),或地方重点院校的附属医院,对SCI有要求是没有问题的。要发挥学术引领作用,就必须创新,如果不进行深入的思考、观察、分析和研究,就不会有创新,而SCI正是上述系列工作成果的重要体现。所以在这类医院鼓励围绕SCI开展工作是应该的。

从另一个方面讲,对高水平SCI的追求正是这些医院发展的动力和目标之一。如果说这些医院追求SCI是在摧毁中国医生,显然有失偏颇,而这也是正被不少医生质疑的地方。但张澍教授的提案能得在网络上获得如此众多的支持和喝彩,是一定有其合理之处的。因为他质疑的重点并不是应不应该追求SCI,具体点说应该是:

(1)是不是所有的医院都要追求SCI?

(2)是不是对所有医生都必须要求SCI?

因此,SCI争议的本质并不是要讨论SCI是否重要,而是,是不是医生人人都必须做研究?这正是当下中国很多医院和很多医生的痛点,也是这个观点得到大家支持的重要原因,更是我们必须要明确回答的问题。

医生是科研团队中重要的成员,是问题的发现者和提出者,是临床研究的观察者和记录者,但并非所有的医生都需要成为医学科学家。即便是“研究型大学”的鼻祖美国约翰霍普金斯(John Hopkins)大学,其医学院的人才构成和人才培养目标也分为三类:生物医学专家(biomedical experts)、医生(clinician)和研究者(researcher)。闻名遐迩的哈佛麻省总医院亦如此,总雇员23000余人,900多张床位,医生人数2100余人,各类研究人员总计6000余人,医生人数仅占其雇员总数的9%。在这样的医院,医生和科学家的身份是清晰的,只是由于其强大的研究能力,具有医生和科学家双重身份者高达1700余人。

在全美所有4000余家医院里,像约翰霍普金斯医院、麻省总医院一样配置如此强大研究力量是非常罕见的,就算是在全美规模最大的50所医院中也并不多见。更多的大医院是医学院的教学医院,主要承担医疗和教学工作,以及少量的研究工作,其他规模更小的医院中,有相当一部分其工作重点就是医疗。之所以如此的一个重要原因,是因为做研究需要具备基本的条件,而高水平的科研门槛很高。没有必要的条件和合理的机制,做研究并非易事。

科研不能搞“大跃进”否则泥沙俱下令科学蒙羞

在既往政策的激励下,我们的SCI呈持续快速增加的趋势,但被引次数却持续处于低位。更值得重视的是,我们的很多科研重镇几乎都有论文被撤稿的事情发生,数据造假及科研伦理问题也不断爆出,使得我国的科研诚信被世人所诟病。当我们欣喜于科研不断进步的时候,这些泥沙俱下、触目惊心的情况是非常值得警惕和反思的。

要求根本不具备相关研究条件的单位和个人搞科研,其结果就如同“大跃进”时期的大炼钢铁,结果一定会出现一大堆质量低劣的废铁。因此,对科研管理政策的制定一定要明确对象,不应该所有医院或个人都采取类似于一刀切的标准。不能因为某些医院高水平科研发展的成功,就要求其他医院都做同样的发展计划,也不能因为在这样的政策下涌现出一批高水平的医疗和研究能力兼备的复合型人才,就要求所有医生都按照这个思路发展和成长。对于那些科研并不是重点工作的医院,与其勉力做研究,不如把医疗和教学做好,这是他们所应该做的更重要、也更合理的贡献。如果其中有人对研究感兴趣,不妨以他自己能够把握的资源和形式,按照他自己的兴趣去做,这样出来的成果也许更有价值。

作为那些要发挥学术引领作用的国家队和省队级别的医院,从整体而言,绝大部分都应该做研究,以它们的学术水准和所掌握的资源以及可能调动的资源,为提升国家或地方的医疗水平而进行研究是必要的,这大概没什么需要争论的。问题在于,这样的医院,是否所有的医生都必须做研究?

强调研究 但关键是医教研要均衡发展

再强大的医院,学科之间的发展也是不均衡的,不可能做到所有学科都处于学术引领地位。而如果一个学科的研究实力很差,是不是就应该被抛弃呢?显然不能。

首先,医院的第一任务是医疗,综合性医院学科齐全是非常重要的要求,因为必须直面老百姓们对疾病诊治和健康生活的需求,必须解决他们的就医问题,缺少某些学科显然会引发医疗质量乃至医疗安全的问题。

其次,这些医院绝大部分都是医学院的附属医院,也往往是国家住院医师规范化培训基地。作为教学医院和培训基地,学科齐全也是最基本的要求,否则教学和培训任务难以完成。

所以,从根本上讲,医院中学科的构成实际是从老百姓的健康需求和临床医学人才培养的需要出发确定的,而不是按研究的需求。

强调做研究重要没错,但关键是医教研要均衡发展。不可否认的现实是,因为政策导向和人才评价标准的倾斜,现在科研近乎要压倒一切了,以前的医教研均衡发展在一些地方早就被打破了,向科研的严重倾斜已经影响到了医院的其他重要职能。

以教学工作为例,长期忽视造成的后果是,我们不少医院的教学管理者和临床教师的教学理念还停留在20世纪,对教学工作的理解很多是基于自己早先的学习经历或者纯粹是自己个人的理解,只有较少比例的人接受过系统的培训,而且在医院里,很多学科与教学相关的基本建制都不齐全。这样的管理水平和师资水平如何能培养出合格的住院医师?没有合格的住院医师,怎么能有高质量的医疗?没有高质量的医疗,又怎么会有高水平的临床研究?所以高质量的培训是推动医教研整体发展的重要始动因素。

发表评论

最新评论

-

new凯西中国引入启尔畅®易悦达®,开启哮喘治疗新篇章

2025-09-16 -

new十年跨界深耕 智慧医疗助力健康中国 | 2025华夏互联网与高血压AI医学创新大会在京开幕

2025-09-15 -

new医者行动,引领健康风尚—2025首都国际医学大会序章活力开幕

2025-09-15 -

new整合国内外优质资源 共筑运动医学新生态

2025-09-15

-

上海市儿童医院颜崇兵:日夜分护,大幅降低婴幼儿“红屁屁”发生率

2025-08-12 -

30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-07 -

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

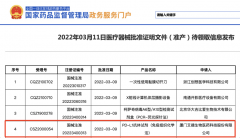

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11