哈医大一院专家成功揭示视网膜静脉阻塞患者血栓形成机制

由哈尔滨医科大学附属第一医院眼科分院苏颖、王峰专家团队及美国哈佛大学史家岚教授合作完成的一项课题,首次证实磷脂酰丝氨酸外翻和微粒的释放,可引起视网膜静脉阻塞患者血液中促凝血活性增加,激活凝血机制,促使血栓形成,最终导致眼底血管病。这一学术成果前不久被国际著名专业期刊《氧化医学和细胞寿命》收录并正式发表。苏颖教授为论文的第一作者,王峰教授为通讯作者。

视网膜静脉阻塞是比较常见的眼底血管病,其临床特征为:视网膜血液瘀滞、静脉迂曲扩张、视网膜出血和水肿,可分为视网膜中央静脉阻塞及视网膜分支静脉阻塞。目前已证实全世界受视网膜静脉阻塞影响的病人,仅次于糖尿病性视网膜病。视网膜静脉阻塞患者可表现为突发的、无痛性视力下降,或眼前有黑影遮挡;也有少数病人视力轻度下降,随着病情发展,视物逐步模糊,直至完全失明。在视网膜静脉阻塞过程中,可发生多种并发症和后遗症,包括黄斑囊样水肿、新生血管性青光眼、玻璃体积血、视网膜脱离等。在以上并发症中,以黄斑囊样水肿和新生血管最为常见。迄今为止,视网膜静脉阻塞者血液高凝状态的发病“谜团”始终未被解开。

针对这一难题,在国家自然基金项目资助下,苏颖、王峰团队和哈佛大学史家岚教授联手攻关,他们通过流式细胞技术,检测了磷脂酰丝氨酸阳性细胞、乳粘附素测量磷脂酰丝氨酸和相关抗体的细胞特异性微粒,采用凝血时间、纯化凝血复合物测定法及血纤蛋白产生测定法,深入探讨了促凝血活性。结果发现:与对照组相比,在视网膜静脉阻塞中,来自血小板、红细胞、白细胞和内皮细胞的微粒增多,并且磷脂酰丝氨酸的暴露显著增大。实验结果还显示,视网膜静脉阻塞病人的循环微粒大多来自血小板,约占所有微粒的 60-70%,其次是红细胞和白细胞。视网膜静脉阻塞磷脂酰丝氨酸的外翻、内皮细胞和微粒所致的凝血时间缩短,同时纤维蛋白酶原和凝血酶的形成明显上调。此外,乳黏附素可将磷脂酰丝氨酸和凝血因子之间的结合率抑制在70%左右,然后发挥抗凝作用。

上述研究结果表明,由于循环微粒和源自不同细胞外翻的磷脂酰丝氨酸的存在,加大了视网膜静脉阻塞患者促凝血活性的概率,使视网膜静脉阻塞高凝状态的“奥秘”得到了合理解释。《氧化医学和细胞寿命》审稿人评价指出,“本论文有诸多创新之处,为今后相关研究奠定了理论基础,同时为视网膜静脉阻塞的治疗提供了新的靶点,具有重要的临床意义。”

发表评论

最新评论

-

new兰大一院第23批援马医疗队员强尧生荣获萨瓦大区表彰

2025-05-23 -

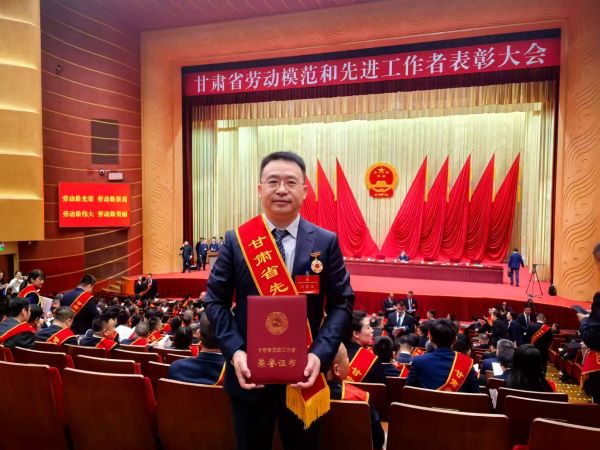

new甘肃省第二人民医院柳小平荣获“甘肃省先进工作者”荣誉称号

2025-05-23 -

new吃动平衡 健康体重 全民行动——兰大一院临床营养科举办全民营养周暨5·20中国学生营养日多学科联合义诊活动

2025-05-21 -

new兰大一院牵头开展甘肃省高血压排查起底及科普培训工作

2025-05-21

-

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20 -

医教共育,“润心赋能”呵护学生心理健康

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01