抗菌药应按PK/PD而非按说明书给药?(上接第16版)

抗菌药主要效应动力学(PD)参数

1、最低抑菌浓度(MIC):是抗菌药物对病原菌抗菌活性的主要定量参数,指在体外培养基中可抑制细菌生长所需的药物最低浓度。常用的测定方法有:琼脂平板稀释法、微量/常量肉汤稀释法、E-test试验等。

2、最低杀菌浓度(MBC):指能杀死99.9%病原菌所需的最低药物浓度。

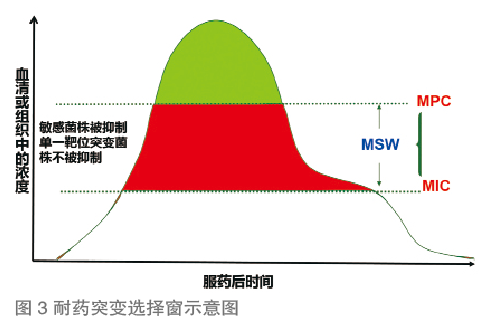

3、防耐药突变浓度(MPC):指防止耐药突变菌株被选择性富集扩增,所需的最低抗菌药物浓度。药物浓度≥MPC时,同时抑制了敏感菌株和单次耐药突变菌株的生长,此时病原菌必须同时发生两次或更多次耐药突变才能继续生长。

4、耐药突变选择窗(MSW):指抗菌药物防止细菌选择第一步耐药突变最低浓度(MPC)与最低抑菌浓度(MIC)之间的浓度范围(图3),在此范围内,耐药突变菌株有可能更易被选择性富集,从而导致细菌耐药。

5、抗菌药后效应(PAE):指抗菌药物与细菌短暂接触,当药物清除后,细菌生长仍持续受抑制的效应。具体测定方法是检测细菌短暂暴露于抗菌药,在清除所有抗菌药后,细菌数量增加10倍所需的时间差。PAE反映抗菌药物作用后细菌恢复再生长延迟相的长短,亦反映抗菌药作用于细菌后的持续抑制作用,故又称持续效应。PAE的概念于1940年首次提出,当时仅用于青霉素的药效研究,至1970年才将此参数应用于其他抗菌药。对于G+球菌,所有抗菌药物都有一定的PAE;对于G-菌,干扰蛋白和核酸合成的抗菌药都有较长的PAE。这些药物包括氨基糖苷类、喹诺酮类、四环素类、大环内酯类、氯霉素类、利福平等。短PAE或无PAE见于多数β内酰胺类对G-菌,但碳青霉烯类对G-菌仍有较长的PAE。

6、抗菌素后白细胞活性增强效应(PALE):指在体内抗菌药物作用后,白细胞吞噬活性或胞内杀菌作用明显增强,表现为体内PAE延长。如氨基糖苷类和喹诺酮类在白细胞存在时,通常其PAE可延长1倍;但白细胞对PAE时间短的抗菌药物,如β内酰胺类未见有明显的增强效果。

7、亚抑菌浓度(Sub-MIC)效应:细菌直接暴露于低于MIC的抗菌药物浓度下时,细菌生长仍可受到抑制的效应。

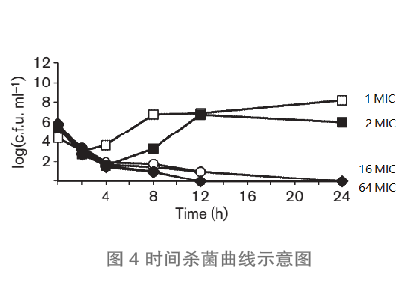

8、杀菌曲线:将不同浓度(如1/2,1,2,4 MIC…64 MIC)的抗菌药物加入菌液中,于不同时间取菌药混合物作菌落计数,以纵坐标为菌落计数对数,横坐标为时间,绘制出的时间—细菌浓度曲线,称为杀菌曲线(图4)。

9、异质性耐药:是细菌耐药的一种特殊类型,指在体外的常规药敏试验中,细菌表现为敏感,即菌群中大部分亚群属于敏感,但也有一小部分亚群属于耐药,极少数的亚群甚至出现高水平耐药,这部分耐药亚群可导致抗菌药物失效的现象(图5)。

抗菌药PK/PD参数

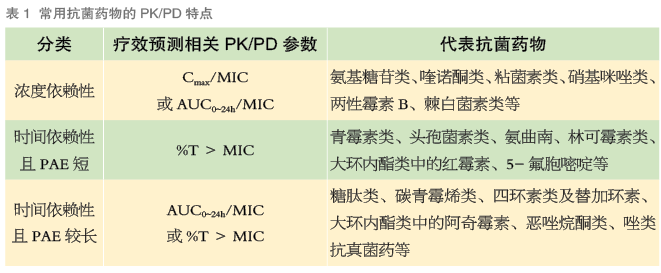

抗菌药物PK/PD理论指将抗菌药物的PK 和PD 结合起来,研究不同PK/PD 参数与抗菌活性和疗效相关性的理论。依据不同抗菌药物 PK/ PD 参数,即抗菌药物的血药浓度或作用时间与抗菌作用的相关性,抗菌药物大致可分为浓度依赖性、时间依赖性、时间依赖性且抗菌活性持续时间(PAE)较长者三大类(表1)。

浓度依赖性抗菌药物指抗菌药物的抗菌效应主要取决于其血药浓度高于MIC的倍数,即药物峰值浓度越高,其对致病菌作用越强,作用速度也就越快。

时间依赖性抗菌药物指药物的抗菌效应主要取决于药物与细菌接触时间,一般当其血药浓度为4~5倍MIC时,其杀菌效应便达到了饱和状态,即使继续增加血药浓度,其杀菌效应也不会明显增加。

对于PAE短或无时间依赖性抗菌药物,一旦除去药物的作用,细菌会很快复苏生长,因此,其疗效不在于药物浓度的增高,而在于药物浓度在MIC以上时细菌的暴露时间;对于PAE长的时间依赖性抗菌药物,即使在低于MIC的浓度下,复苏仍较慢,其主要PK/PD参数是24 h药时曲线下的面积与MIC的比值(AUC0~24h/MIC)。

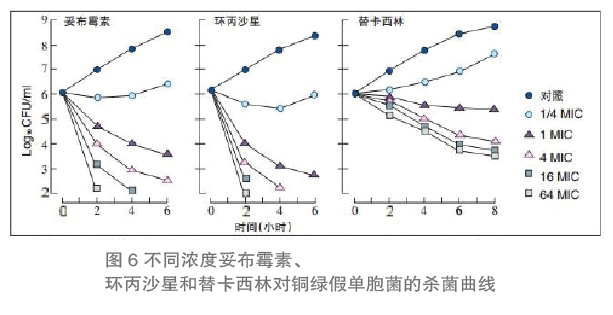

图6 为不同浓度妥布霉素、环丙沙星和替卡西林对铜绿假单胞菌的杀菌曲线。随着妥布霉素和环丙沙星浓度增加,细菌量下降幅度和速度均增大,但替卡西林4 MIC至64 MIC浓度时细菌变化相似,提示妥布霉素和环丙沙星为浓度依赖性抗菌药物,替卡西林则是非浓度依赖性。

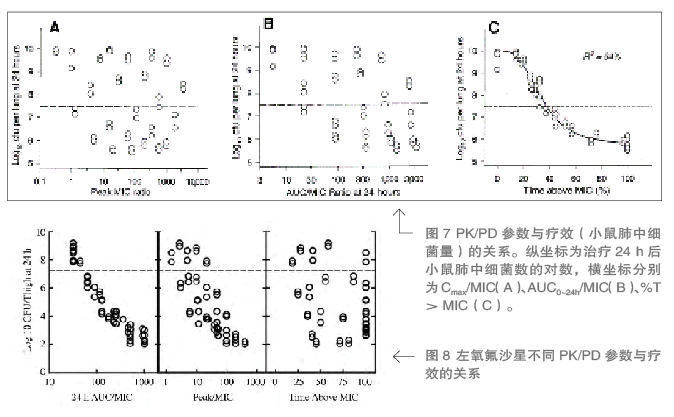

图7 示头孢噻肟治疗肺炎克雷伯菌感染的疗效(细菌量变化)仅与%T>MIC密切相关,提示头孢噻肟为时间依赖性抗菌药。

图8 为左氧氟沙星治疗肺炎链球菌小鼠感染时的疗效(细菌量变化)与不同PK/PD参数的相关性,仅AUC/MIC和Cmax/MIC与细菌量变化有相关性,说明喹诺酮类为浓度依赖性抗菌药。

抗菌药的PK/PD折点

虽然抗菌药物可以分为浓度依赖性和时间依赖性,但并不意味着浓度越高或%T>MIC时间越长疗效就越好。在达到一定折点值(靶值)后,疗效已接近最大化。

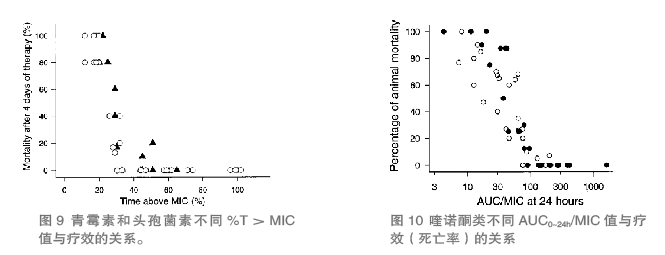

图9 为青霉素(○)和头孢菌素(▲)治疗肺炎链球菌感染模型,展示5 d后的死亡率与%T>MIC的关系,当青霉素的%T>MIC为40%给药间隔时,死亡率已降至很低;进一步增加%T>MIC值,已不能进一步提高疗效,故可将%T>MIC为40%作为青霉素治疗肺炎链球菌感染的临床有效参数,这个最小效应的%T>MIC值也被称作最小有效时间(MET)。

图10 为喹诺酮类治疗G+和G-菌感染的动物模型研究,当AUC0~24h/MIC值<30时,动物死亡率>50%,当AUC0~24h/MIC≥100时,则动物无一死亡。

常用抗菌药物的PK/PD折点见表2。应当指出的是,对于不同种细菌感染,同一药物的PK/PD折点可能会不同,如同一种时间依赖药物对肺炎链球菌可能只需较短的%T>MIC,而对铜绿假单胞菌则需更长。

(下转第18版)

发表评论

最新评论

-

new儿童生长发育创新成果发布暨“小竹笋”儿童健康关爱公益项目启动

2025-06-18 -

06-182025

影像诊断再添新手段,本地化生产跑出“加速度”

-

new推动共识 全“星”未来:依视路陆逊梯卡再交近视防控新答卷

2025-06-17 -

new渐冻症靶向治疗开启临床新时代

2025-06-10

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06