我国抑郁症和焦虑症患病人数增幅明显,加强对弱势人群心理健康干预意义重大

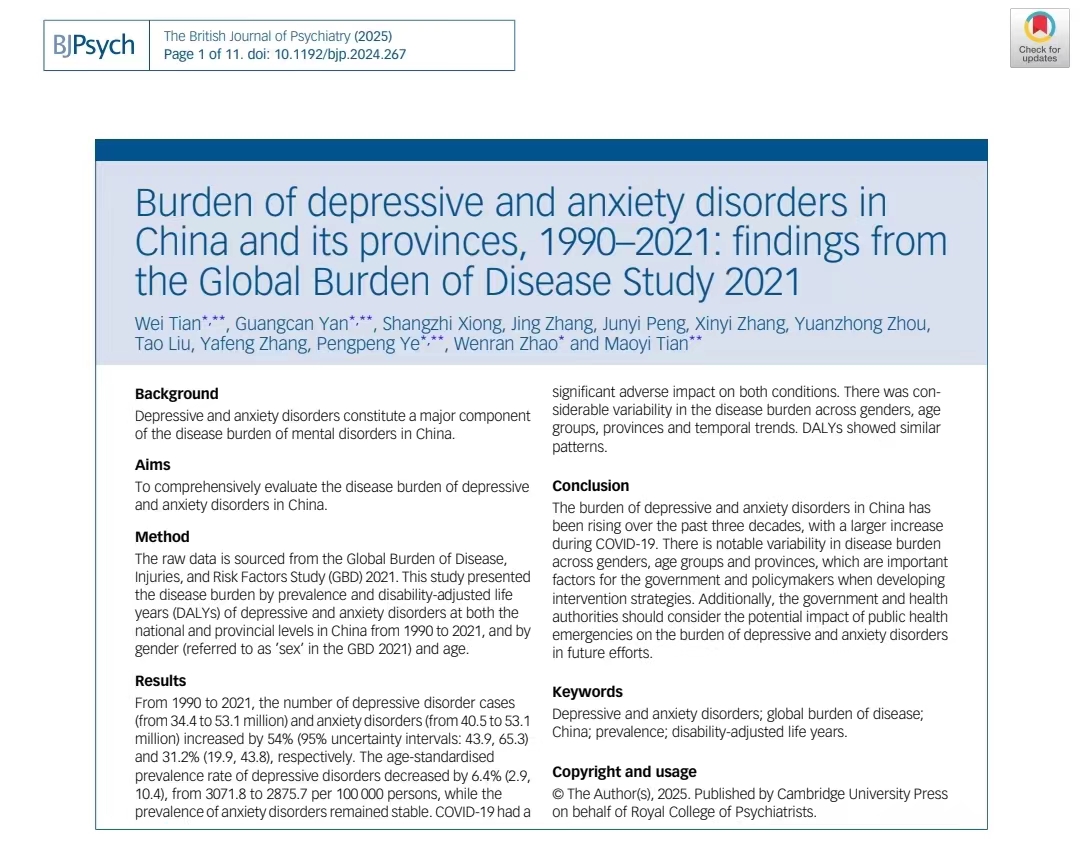

自1990-2021的30余年间,我国抑郁症、焦虑症的患病人数双双走高,分别增幅54%和31.2%。由哈尔滨医科大学公共卫生学院副院长田懋一教授、基础医学院赵文然教授及团队成员田伟博士等人共同撰写的一篇学术文章,于今年1月22日在线发表于国际权威期刊《英国精神病学杂志》上。此项研究依据海内外知名的“全球疾病负担-2021”数据库整合的数据,深入分析了中国人群抑郁症、焦虑症的患病现状和流行趋势,系统地比较了二者在不同年龄、性别间的差异。所获得的研究结果不仅提升了百姓对抑郁症、焦虑症的认知水平和关注程度,还为国家对精神卫生政策的制定提供了有力依据。

当前,抑郁症、焦虑症对人群的危害已无孔不入。一方面,这两种精神隐疾悄无声息地侵蚀个人的心理健康,并且与心脏病、糖尿病等多种慢性病纠缠交织在一起,让病情变得越加复杂和严重;另一方面,心理疾病常常伴随社会功能障碍,如工作、学习、社交困难、情感孤立、自我封闭等,甚至带来自残、自杀的风险。此外,抑郁和焦虑对经济的负担巨大,全球每年因精神健康疾患所致的经济损失高达1万亿美元。然而,当前我国尚缺乏全面、系统的抑郁和焦虑流行现状的研究证据,导致循证实践难以有的放矢、精准施策。

有鉴于此,在哈尔滨医科大学领军人才项目的资助下,田懋一教授和他的团队以“全球疾病负担-2021”的海量数据为基础,整合多方信息和资源,包括研究报告、专家共识、行业指南等,借助创新性的研究方法估计国内现阶段抑郁症和焦虑症的患病人数、患病率以及过去30年间的变化趋势。

研究发现:从1990年到2021年,我国抑郁症病例数从3440万跃升至5310万,增长了54%;焦虑症病例数从4050万增至5310万,涨幅为31.2%。研究还显示,不同人群抑郁、焦虑的流行现况差别巨大。2021年,我国人群抑郁、焦虑的总体患病率分别为2.9%和3.5%。女性抑郁和焦虑的患病率分别为3.5%和4.4%,而男性抑郁和焦虑的患病率分别为2.2%和2.6%,前者分别是后者的1.6和1.7倍。同时,作为抑郁的高危人群,55岁以上老年人的抑郁率达6.5%,为总人群的1.7倍,且伴随年龄的增长有进一步加大的趋向。而作为焦虑的高危群体,10-19岁青少年的焦虑患病率达4.5%,在所有年龄组中占比最高,为5-9岁儿童群体患病率的2.6倍。

上述现象的成因异常复杂,田懋一教授认为:首先,女性比男性更容易被抑郁、焦虑所深度困扰。从生理角度看,女性更易受体内雌激素的影响,更多存在神经质倾向和应激反应性差等特点;从社会层面剖析,女性的工作机会少于男性、工资水平相对较低、晋升压力更大,这些均是其心理负荷过重的重要诱因。至于老年群体,经常患有一种慢性病或多病共存,加上收入较低或缺少收入来源、生活缺乏保障、缺少陪伴和空巢现象、遭受言语暴力或被虐待等,均可能加剧其心理压力。而青少年群体往往因学业压力大和应试教育、校园霸凌、家长不良教育方式或父母长期在外打工,致使焦虑高发。

一个不容忽视的事实是,新冠疫情期间,抑郁和焦虑病例数均节节攀升,分别上涨4.4%和14.3%;由此打断了抑郁患病率30年来持续下降的态势,并抵消了焦虑患病率2019年之前稳中有降的势头。虽然在疫情初期,政府就已迅速开展防控措施、及时公布疫情相关信息、将心理干预积极融入疫情防控工作中,使我国人群心理健康的问题明显低于同期的其他国家,但疫情对国人心理的中长期影响仍有待进一步观察,提示各级政府和有关部门必须防患未然,以更好地应对未来潜在的突发公共卫生事件。

专家强调指出,心理健康是“健康中国2030”战略目标的重要有机组成部分之一,积极关注和维护人群心理健康十分必要,特别是女性、老年人和青少年等高风险群体,更应得到重点关照与呵护。通过科学研究发现中国人群心理健康的短板,对于制定精准、高效的卫生政策至关重要。田懋一教授、赵文然教授表示,他们后续将围绕中国农村地区中老年人弱势群体展开一系列心理研究,旨在为国家提供更多信息,辅助政府决策。他们还不忘提醒大家:全国统一的心理援助热线“12356”即将于今年“五一”前夕投入运行,大家如有心理健康方面的困惑,可通过援助热线积极寻找帮助。

田伟、严光灿为本论文的第一作者,田懋一、赵文然为论文通讯作者。

发表评论

最新评论

-

new跨越山海!山东、三台精神卫生深度“结盟”

2025-10-09 -

new打破静态生活,保障规律作息:应对熬夜与久坐双重健康挑战

2025-10-09 -

new高寒地区GLM为何高发?哈医大临床及公共卫生专家领衔开展科研探索

2025-10-08 -

new山西祁县人民医院儿科:“两节”暖童心 安全与关怀并行守护住院患儿

2025-10-01

-

医师节暖情慰问丨致敬赣南老区超声医学开拓者叶之中老专家

2025-08-19 -

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01