开启乳腺癌诊疗下一个“十年”

近10年,乳腺癌5年生存率已达83.2%。“健康中国”战略规划要求到2030年将我国癌症的总体5年生存率进一步提高15%,在未来10年时间,将乳腺癌生存率提高,是挑战,更是机遇”,国家癌症中心赫捷院士表示。在此背景下,近日,由国家卫健委、国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院联合中国乳腺领域首席专家携手跨领域专家共同撰写中国首部《中国乳腺癌筛查与早诊早治指南》、首部《乳腺癌合理用药指南》、首部《乳腺癌随访及伴随疾病全方位管理指南》、首部《年轻乳腺癌诊治与生育管理专家共识》、以及《拉帕替尼不良反应共识与管理》五部重量级指南。相信伴随五部指南的问世,临床治疗手段的不断丰富,以及一系列提升抗癌新药可及性、可支付性的政策落地,必将为乳腺癌患者开辟“早期可治、晚期可控、全方位、全周期管理”的全新局面,未来10年,并向生存率提升15%的目标奋进。

首部单癌种合理用药指南《乳腺癌合理用药指南》解读

减少欠合理用药成本增加

该指南为不同患者采用分类治疗的策略提供了统一参考依据,为全国范围内推进乳腺癌规范化合理用药提供了准则,也为乳腺癌诊疗的质量控制提供了国家标准。

近20年来,作为抗肿瘤治疗最主要的手段之一,乳腺癌的内科治疗领域涌现了一大批新型化疗药物、内分泌治疗药物、靶向治疗药物、免疫治疗药物、以及针对不良反应或特殊症状的辅助药物,极大的提高了抗乳腺癌治疗水平,改善了乳腺癌患者的生存和生活质量。但是,由于这些药物不同的作用机制、相伴随的不同程度不同系统的毒性反应、不同地区间药品可及性和相关知识普及程度的差异等,对抗肿瘤药物规范化和合理化使用的需求变得更为迫切。

监控抗肿瘤药合理使用

我国目前正在大力推进将大量抗肿瘤创新药物加入医保,提高全民医保用药的可及性。但是随之而来的问题便是总体药品费用和医保负担的增加,以及欠合理用药风险的升高。此时,制定并推行抗肿瘤药物的合理用药规范便能够有效监控抗肿瘤药物的合理使用,减少欠合理用药所带来的成本增加。

该指南不仅根据乳腺癌常用药物的不同作用机制分为内分泌治疗药物、化疗药物和靶向治疗药物大类,针对每个大类中每种药物的剂型规格、剂量用法、不良反应、相互作用和用药注意事项分别进行详细描述;同时指南的后半部分也根据乳腺癌治疗的不同阶段分为乳腺癌辅助治疗、新辅助治疗和晚期乳腺癌治疗,并针对每个治疗阶段中不同类药物的用药原则、可选方案、适应证与禁忌证、用药注意事项等进行了规范化的指导。此外,本指南针对抗乳腺癌治疗中相关的辅助性药物也给出了合理用药建议,包括止呕治疗、髓系生长因子治疗、骨转移相关治疗、镇痛治疗等针对不良反应或特殊部位转移的治疗方案和现行指南推荐。应该说,本指南不仅关注乳腺癌抗肿瘤治疗的疗效,也同时注重乳腺癌患者在治疗过程中的全方位、全周期管理。

指南巡讲全面上线

目前已在全国范围内启动乳腺癌临床合理用药专项培训活动。一方面通过线上培训课的方式,另一方面通过全国范围内十余场线下培训课程,每场覆盖数个省份,针对基层医疗机构乳腺癌诊疗相关领域的临床医师、药学专业人员进行系统、循序渐进的专业理论继续教育。未来,通过本指南在全国范围内的落地实施,地区之间、城乡之间的诊疗水平差异将进一步减小甚至消除,最终将有可能使中国乳腺癌的规范化合理化诊疗水平走上新的台阶。

首部《乳腺癌随访及伴随疾病全方位管理指南》解读

乳腺癌的诊治过程应强调“全方位、全周期”

跨学科专家在探讨肿瘤“全方位、全周期”健康体系中,通过大量临床数据首次提出“肿瘤伴随疾病”的概念,即非直接与肿瘤相关的,由于患者年龄及内在微环境改变、生活方式改变及药物不良反应影响等多因素导致的疾病。指南强调应重视癌症各阶段治疗所带来的不良反应与伴随疾病,以患者为中心,多学科全周期规范治疗,严格对血脂、骨安全、精神心理等各项指标定期随诊评估。

随着乳腺癌患者生存率的提高,生存时间显著延长,更多患者进入到漫长的慢病期。因治疗引起的副作用或乳腺癌患者本身由于年龄、激素水平等自身因素的变化导致的伴随疾病逐渐凸显,不仅影响到患者的生活质量,而且可能转化为疾病复发和死亡风险。

该指南基于当前中国乳腺癌患者的治疗及随访现状,根据国内外相关文献及指南起草,有利于规范乳腺癌患者的长期随访,指导临床医师积极处理乳腺癌患者在术后随访期间的伴随疾病及不良反应,从而进一步提高中国乳腺癌患者的预后和生活质量。

指南明确提出,乳腺癌的治疗目标是提高患者长期生存率,改善患者生活质量。指南通过路径图的形式分别阐述激素受体阳性、HER2阳性及三阴性乳腺癌患者的不同随访项目及处理原则,包括乳腺癌疾病随访、伴随疾病随访及不良反应随访等,从而协助临床医生明确掌握不同类型乳腺癌患者的长期随访管理,以进一步降低乳腺癌患者疾病复发风险,减少伴随疾病对患者生存及生活质量的影响,及时发现药物相关不良反应并进行管理。

中国医学科学院肿瘤医院马飞教授表示,中国乳腺癌的综合治疗效果较好,5年生存率已达到80%~90%,提高15%很有难度。战略规划要求“全方位,全周期”关注人民健康,这为乳腺癌防控策略指明了方向,即把以往以乳腺癌治疗治愈为核心的观念转变为以人、以健康为中心,同时也要全方位全周期提高乳腺癌的治疗效果,这就是“两全管理”模式。其中,“全方位”管理,即在空间轴上,从既往只关注乳腺癌这一个问题,拓展到更多的关注其它非癌症相关的健康问题,比如心血管、骨健康、生育、心理问题等这些严重影响乳腺癌患者生存期和生活质量的问题。

首部《年轻乳腺癌诊治与生育管理专家共识》解读

填补年轻乳腺癌的诊治生育管理空白

中国首部针对人群中年龄<35岁乳腺癌患者的《年轻乳腺癌诊治与生育管理专家共识》规范了年轻乳腺癌的遗传咨询、肿瘤治疗和生育管理相关内容,对提高我国乳腺癌诊治水平意义重大。

中国年轻乳腺癌群体很重要,因其比例显著高于西方国家,发病高峰年龄也比西方早10~15年,很多患者<35岁,甚至<25岁,患病对这部分即将或已为人母的社会中坚人群危害更大。年轻乳腺癌患者有更多的遗传倾向,其中中国年轻乳腺癌患者常见的异常基因与欧美人群不完全相同。突变的基因涉及不同信号通路,其中包括乳腺癌常见易感基因,年轻乳腺癌患者胚系突变频率达24.0%,<25岁的极年轻乳腺癌患者突变频率更高50.0%。

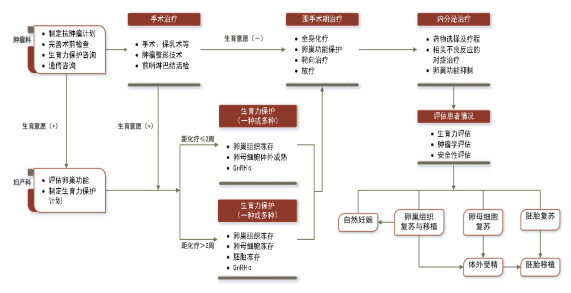

年轻患者整体预后相较年长的更差,这需引起更大的关注。对年轻乳腺癌患者的管理,国际上有BCY、ESMO、ASCO等共识,国内目前仍缺乏专门针对年轻乳腺癌的指导性意见来规范该群体的肿瘤诊治及生育管理。因此,共识的正式发布填补了这方面的空白。专家认为,在乳腺癌的诊治方面,无论是否具有家族史,年轻乳腺癌患者均应接受遗传咨询。年轻乳腺癌患者更需要术后良好的外形,保乳治疗后应利用肿瘤整形技术进行乳房缺损修复。对于有强烈生育要求的年轻乳腺癌患者,辅助治疗期间应充分考虑环磷酰胺对卵巢功能的不良影响,以及可能因此所致生育功能障碍。应与年轻乳腺癌患者充分沟通可能发生的不良事件,选择合适的内分泌治疗方案,改善患者生存质量。在生育管理方面,对于未来有生育需求的年轻乳腺癌患者,建议化疗前与妇产科及生殖医学专科医生讨论决定卵巢功能保护策略。推荐多学科共同对年轻女性的生育力下降风险及可选择保护方法提供咨询,为这些患者进行选择时提供心理支持,同时充分告知不同技术的风险。

发表评论

最新评论

-

new创新“数字中医+科学减重”模式,开辟健康管理新路径

2025-07-15 -

07-142025

深化中西医协同 络病理论破解慢病防治“时代命题”

-

07-132025

解锁睡眠健康密码:中西医结合诊疗为失眠抑郁等难题破局

-

07-132025

络病理论引领创新 中西医协同助力前列腺疾病治疗新突破

-

深化中西医协同 络病理论破解慢病防治“时代命题”

2025-07-14 -

解锁睡眠健康密码:中西医结合诊疗为失眠抑郁等难题破局

2025-07-13 -

络病理论引领创新 中西医协同助力前列腺疾病治疗新突破

2025-07-13 -

质量控制 | 赣医大一附院成功举办2025年江西省超声诊断专业质量控制中心专题工作会

2025-07-07 -

提高质量 健康优先丨第三届江西省超声医学质量控制培训举办

2025-07-07

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28