深化中西医协同 络病理论破解慢病防治“时代命题”

医师报讯 近日,“慢病(络病)防治中国行暨福建省中医药学会络病专业委员会2025年学术会”在福州召开。本次会议汇聚全省心血管、内分泌、神经医学领域专家,围绕“络病理论创新与慢性病中西医协同防治”展开深度交流,不仅展现络病研究的前沿成果,更以“中西医协同”为脉络,为慢性病防治开辟新路径。

会后,多位来自福建省各级医疗机构的专家针对心律失常治疗新策略、糖尿病并发症防治等话题展开学术交流与深入探讨。

学术交流·心血管

从抗律到调律——心律失常治疗新策略

“心律失常是导致心源性猝死的重要原因!”福建省福州市罗源县医院心内科主任医师、副院长黄乃澄表示,我国每年死于心脏性猝死者约为54万人,这其中,约90%是由于室速、室颤等恶性心律失常所致。

“近年来,心律失常非药物治疗取得较大进展,但其局限性在于治疗费用昂贵、技术设备要求高且属于有创治疗,难以普及,因此,抗心律失常药物仍然是大多数心律失常患者的基础治疗。”黄乃澄表示,心律失常药物治疗进展缓慢,多数抗心律失常药物疗效欠佳且有致心律失常、损害心功能副作用,甚至增加死亡率。此外,缓慢性心律失常也缺乏针对性西药。临床亟需疗效确切、安全的抗心律失常新药。

近年来,以参松养心胶囊为代表的中医药在心律失常治疗领域取得了长足进展,其通过多靶点作用,保护心肌微血管,改善灌注并调控 NRG-1/ErbBs 通路;逆转电重构与结构重构,抑制复极离散;平衡自主神经,逆转神经重构;还能改善心功能,具有“整合调节、快慢兼治”的作用优势,为心律失常的防治提供了新的治疗方案,开辟了从“抗律”到“调律”的治疗新途径。

SS-CAT 研究显示,参松养心治疗室早有效率 65.8%,优于美西律(50.7%);治疗缓慢性心律失常总有效率63.5%,提高心室率 7.15次/分;SS-HFVPT研究表明,参松养心可降低心衰伴室早患者室早次数 59%,提升左心室射血分数;SS-SBPVC研究表明,参松养心能减少窦性心动过缓伴室早患者早搏数68.2%,提高缓慢心率6.25次/分。SS-AFRF研究更证实,与对照组相比,参松养心可显著降低射频消融术后持续性房颤患者的房颤复发率,并显著改善生活质量。该成果发表于国际心血管专业顶刊《欧洲心脏杂志》。

也正因此,参松养心胶囊获《2020 室性心律失常中国专家共识》Ⅱa类推荐,用于治疗室性早博;《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2015/2018/2021)》则指出:随机、双盲、对照、多中心临床试验显示,参松养心胶囊维持窦律的效果与普罗帕酮相当,且具有更好的安全性。对于阵发性房颤,可单独使用中药参松养心胶囊维持窦律(Ⅱb类推荐 B级证据)。为心律失常治疗提供了安全有效的新选择,推动治疗进入“调律”新时代。

基层之声

福建省建瓯市立医院心内科主任杜松祥教授:对于室性早搏的治疗,临床应先判断患者是否有器质性心脏病,无器质性心脏病者需评估药物治疗必要性及诱因,优先调整抽烟、喝咖啡等生活方式;有器质性心脏病者必须用药。

室早分级管理,首选β受体阻滞剂,无效或不耐受时用其他抗心律失常药。对有明显症状或合并焦虑等情况的患者,单用西药效果不佳且可能有副作用,此时参松养心胶囊是好选择——它能减少早搏、改善症状,无致心律失常副作用,适合长期使用。室早合并心衰者选特定β受体阻滞剂,禁用有负性肌力的药。诊治时注意纠正电解质紊乱,轻中度症状合并焦虑者,中药调节更有优势,可联合低剂量西药。参松养心胶囊适合心肾阴虚患者,安全性高,动物实验显示其有心脏保护作用,中西医结合及联合心理疏导效果更好。

临床证实,参松养心胶囊联合β受体阻滞剂可改善室早患者症状,且对快慢型心律失常均有效,尤其适合原发疾病控制后仍有症状的患者,能改善心肌供血,无明显毒副作用。

厦门市同安区汀溪卫生院廖树强:目前,房颤主流治疗方式是射频消融术,但其在基层的推广存在三大阻碍:一是患者对房颤危害认知不足,二是手术接受度低,三是基层医院手术开展能力不足。而之所以患者手术接受度低,除经济因素外,一方面是由于房颤射频消融术后存在复发风险,一些患者可能面临二次、甚至三次手术;另一方面则是由于射频消融术后往往仍需要继续进行药物辅助治疗,一些患者甚至需要长期甚至终身服药。

这一现状也提示:慢性病管理需突破“最后一公里”障碍,因此,应大力开展患者宣教以建立“卒中风险”认知、优化手术医保政策、发展更精准的消融技术,并通过医患共同决策提升治疗依从性。

厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心颜毓伟:动脉粥样硬化临床常见,常规需降压、降脂、降糖及抗血小板治疗,但存在问题。例如,抗血小板治疗可能导致出血,部分患者有胃肠不适等不良反应,或因基因型导致效果差。针对这类患者,可以通过调整药物、剂量进行改善,但西药仍无法解决所有问题。因此,可结合活血中成药进行治疗,能兼顾防出血与保证抗血小板效果。

“三高” 控制对改善微小血管损伤意义重大。虽治疗目标目前尚不明确,但可参考肾小血管病降压治疗的目标值:即血压低于130/80 mmHg,空腹血糖低于6.1 mmol/L、糖化血红蛋白在6.5%以内,高危患者低密度脂蛋白胆固醇至少控制在1.8mmol/L以下。

学术交流·糖尿病

多管齐下 综合防治“隐形杀手”

“糖尿病并发症是威胁患者健康的‘隐形杀手’,约70%糖尿病患者会出现不同程度的并发症,是致残致死的主要原因。”福州市中医院内分泌科副主任医师朱荣强表示,预防并发症需从多维度入手。这其中,对饮食、运动等生活方式进行干预是基础,同时需戒烟限酒、规律作息,保持良好心态。

对于糖尿病患者的血糖管理则应强调个体化,例如,对于年轻、病程短且无严重并发症者糖化血红蛋白需控制在7.0%以下,对于老年或高风险患者则可放宽至8%~9%,并督促患者规范使用降糖药物。此外,需同步控制血压(目标130/80 mmHg以下)和血脂,以降低心脑血管风险。定期筛查眼底、尿微白蛋白等,可实现并发症的早发现、早诊断、早治疗,并将并发症对患者健康的损害降到最低。

“在中医络病理论指导下研发的津利达颗粒,为糖尿病并发症预防提供了新思路。”朱荣强介绍,其作用机制体现在多靶点调节:一方面通过增加胰岛素敏感性、促进葡萄糖转运调节糖脂代谢,降低血糖及异常血脂;一方面减轻氧化应激与炎症反应,减少自由基对血管和神经的损伤,延缓并发症进展。

朱荣强介绍,临床实践显示,津利达颗粒不仅能稳定血糖,还可改善口渴、乏力等全身症状,提升患者生活质量。在糖尿病肾病预防中,有研究显示津力达颗粒能够减少尿微量白蛋白,降低糖尿病早期肾损害;对糖尿病周围神经病变,能缓解肢体麻木、疼痛。在糖尿病并发的症的综合防治中发挥着重要的作用。

“对糖尿病视网膜病变(DR)这一严重影响患者的生活质量的并发症的防治,严格控制“三高”是关键!此外,定期的眼底检查并调整生活方式也至关重要。”朱荣强特别提到,中医在此领域优势显著:其秉持整体观念,既能改善眼底病变,又能缓解全身症状;通过辨证论治和针灸、穴位按摩等局部理疗法治疗,在DR早中晚期均能发挥作用,早期延缓进展,中晚期配合西药增强疗效,减少手术频率及术后并发症。

“糖尿病并发症防治是系统工程,需要患者医生和社会的共同努力,通过采取科学的预防措施,合理应用中西医结合治疗方法,我们一定能够降低糖尿病并发症的发生风险,守护患者的健康和生活质量。”朱荣强说。

基层之声

廖树强:在基层,DR筛查存在患者主动筛查意愿低,经济压力大以及专业筛查人员短缺、专业设备及系统的筛查随访体系缺乏三大困难。因此,应在加强患者教育的同时,建立起社区筛查网络,推广AI眼底筛查技术,提升基层能力,并充分发挥中医药在DR防治中的作用。

结语:

中医智慧,千年传承,历久弥新。它以其独特的理论体系、丰富的诊疗方法和深厚的文化底蕴,为人类的健康事业提供了宝贵的财富。络病理论作为中医药原创思维的重要延伸,在心血管疾病、糖尿病及其并发症等慢病防治中独具优势。未来,只有以中医药传承+络病理论创新为双引擎,深化通络药物机制研究,挖掘西药与络病理论的协同潜力,才能在慢病防治的时代命题中,走出一条兼具中国 特色与世界意义的健康守护之路。

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

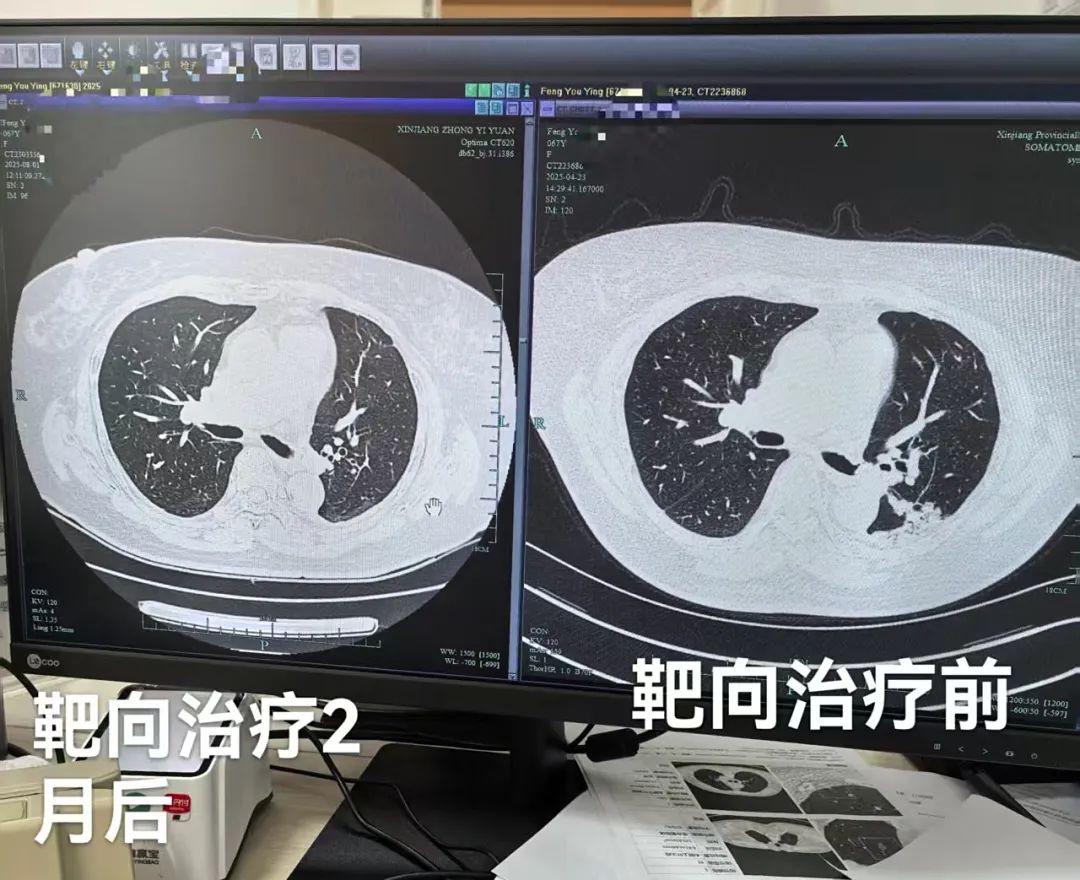

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28