从“铁肺”开启的机械通气发展之路

20世纪初,脊髓灰质炎横行世界,不仅令许多儿童肢体瘫痪,还会使肺部肌肉麻痹,导致患者无法呼吸。1928年10月13日下午4时,一位因脊髓灰质炎而呼吸衰弱、昏迷的女孩,成功接受“铁肺”治疗,治疗后仅数分钟意识即转清楚,让在场目睹这一“奇迹”的人热泪盈眶、激动不已。“铁肺”这一称呼便由当时一名在场记者最先叫起来。1929年,JAMA杂志报道了这一案例,得到了医学界的充分肯定。“铁肺”开创了机械通气史上的里程碑。从“铁肺”到现代呼吸机,近百年的历史长河中,机械通气技术不断朝着有效保障患者呼吸,增加治疗安全性的方向发展和成熟。

人工呼吸与人工气道

“圣经”中生动描述了最早的人工呼吸案例:在公元前1300年,Elisha用口对口人工呼吸方法抢救了Shunammite的儿子。我国最早有关人工呼吸的记载出现在公元2世纪前后的《金匮要略》中,通过胸部按压及伸展上肢的方法救助一名自缢者。

最早的动物人工气道建立是在1543年,Vesalius成功对猪进行了气管插管。其后Hooke在狗身上重复了该技术,并首次应用风箱技术进行了正压通气。在我国,类似的人工气道建立最早记载于《中藏经》中:为救助自缢者,在患者鼻中插入大葱的根端,让家人吹气入鼻,“喉喷出涎”。

早期的气管插管或切开,连接风箱式正压通气多用于溺水患者的复苏。但因技术粗糙,并发症过多,1827年法国学者Leroy向法国科学院提交报告,要求加以限制。此报告可以看作是早期机械通气技术的分水岭。其后机械通气技术的发展向两个方向展开:一是改进正压通气促进了19世纪麻醉学的进步;二是尽量避免建立人工气道,带来了体外负压通气。

负压通气时代

在Leroy报告提出后相当长一段时间内,机械通气是以体外负压通气为主。应当强调,人体生理呼吸本是负压,并非正压:吸气肌收缩使胸腔压低于大气压,气体被吸入;呼气则是被动的,吸气肌舒张胸内压升高,气体呼出。这种生理方式有利于血液回流与心功能的正常发挥。但完全人工模仿生理情况下的呼吸在技术上几乎不可能。体外负压通气主要有两种方式:一是大家熟知的“铁肺”,将患者除头部外的躯体密封于巨大硬质箱内,用电泵周期改变箱内压力,产生负压通气;另一种是胸甲式,只将胸部密封于类似“铁肺”但小一些硬质箱内中,将胸甲连接一较长的管道,同样采取电动方式,通过管道改变胸甲内压力。其优点是患者体位可变化,甚至能行走。现今“铁肺”已基本消失,但个别国外医院胸甲式负压通气仍在应用。

由负压通气转为正压通气

“铁肺”等负压通气技术的弊病显而易见,如气道引流不畅,输液与躯体护理操作不便等。且负压通气效率也很低,用来治疗呼吸衰竭的病死率高达80%。1949年,Bennett给“铁肺”增加了一个风箱,又通过气管切开建立人工气道后施以正、负压混合通气,使病死率降到12%。

此后,医学界普遍认为,采用麻醉科建立人工气道后连接手动压缩气囊的人工正压通气方法,对救治呼吸衰竭是可行且有益的。但人工通气要耗费大量人力,在哥本哈根脊髓灰质炎流行的年代,医学院校曾不得不停课,调动大批医学生去为患者“捏气囊”。直到20世纪40年代,Bennett才生产出第一台初具现代呼吸机功能的压力切换型正压呼吸机。在20世纪60、70年代,电子技术开始广泛应用于机械通气领域,推动了机械通气在国外快速、普遍发展,同时机械通气的模式与相关技术的应用也不断进步,如呼吸末正压(PEEP)的应用、呼吸机撤离技术(Weaning)的改进、压力支持通气模式(PSV)的诞生等。

机械通气在中国

笔者第一次接触机械通气是在1984年留学归国后,那时解放军总医院进口了较多的呼吸机,以西门子900B、900C为主,更简单的一些适于战时应用、无需电驱动的Bird-7、Bird-8笔者也在临床应用过。至于已废置的“铁肺”,笔者只见过未用过,也未见国人应用。

至于早期的国产呼吸机,笔者没有操作过。北京协和医院陈德昌教授曾在2012年《中国危重病急救医学》杂志上提及他最初接触的呼吸机是在20世纪70年代,工艺粗糙、很难使患者呼吸与机器相匹配,设计者似乎不在乎呼吸生理学……当然,如今国产呼吸机已有极大的改进,在我国中、小医院普遍应用,也有许多品牌出口到国外。

20世纪80年代早期,我国机械通气临床应用“很混乱”。笔者外出会诊时常看到一些医院,机械通气患者盖着自备的花花绿绿的被子,连机械吸痰等重要操作都由家属来完成。笔者曾遇到1例被称为“呼吸机故障”的患者,其实因气管切开导管固定不牢,患者转动头部时导管前端从气管内脱出,无法送气。更有甚者,某位知名教授竟在学术会议上堂而皇之地宣布:“ARDS机械通气组比非机械通气组病死率更高!”之所以有这样的结果,一是两组无可比性,只有最重的患者才被选择机械通气;另一方面也反映出当时机械通气所致气压伤等合并症之多和严重。

面对这样严峻的局面,加之当时解放军总医院“得天独厚”地集中了国内最多、最新的进口呼吸机,普及与规范化应用机械通气顺其自然成了笔者的主要使命,在我国建立了首个6张床的简易RICU,举办了多期全国性学习班,发表相关论文与连续讲座。面对相关专著与教科书十分缺乏的问题,经过数年的准备与钻研,终于在1990年出版了“系统论述”机械通气的专著,《机械通气与临床》经科学出版社出版,两次印刷仍供不应求。

令笔者十分高兴的是,此书出版多年后,在一些学术场合遇到许多现已是相关领域的著名学者会对笔者说:“当年我是读了您的书才学会机械通气的”。某位学者还表示:“当年我就是搬一把凳子坐在患者身旁,一边翻您的书一边调整呼吸机旋钮。”回看此书,十分注重实用,既有亲历的我国最早的临床实例,又具体介绍了常用各型号呼吸机的区别与操作,直至怎样清洁、消毒等。

经过30余年超过一辈人的共同努力,我国临床机械通气技术现已完全成熟,并已在全国各级医院普及。更值得高兴的是,重症医学的同道已比我们呼吸科当初做得更好。

机械通气相关肺炎

临床上常看到许多行机械通气的患者,成功解决了急性呼吸衰竭或慢性呼吸衰竭急性发作问题,但最终却死于机械通气相关肺炎(VAP)。这也是促使笔者在医学生涯后段,将工作与研究重点转向感染特别是下呼吸道感染的重要原因之一。

对于VAP,无论从概念还是对策,有笔者参与制定的我国指南都与美国学者的认识有所不同。笔者认为,只有气管插管与机械通气都存在时的肺炎,才能称为VAP。2016年ATS与IDSA制定的指南已将VAP从医院内获得性肺炎(HAP)定义中分离出去,成为独立的疾病,其主要理由是VAP 更重、病死率更高。我国呼吸科制定的指南则仍将VAP划在HAP之内,认为是HAP的一个特殊类型。

一般说来,VAP比普通HAP更重、病死率更高无人否定。但也不乏有特殊情况:一些因神经、肌肉病变长期机械通气的患者,会反复发生吸入性VAP,此时只要改善引流或用简单药物,如青霉素类就可治好。VAP的定义是先有呼吸衰竭和机械通气,后有肺炎,相对于因肺炎需机械通气的 HAP患者,哪个感染更重就很难说了。

VAP多药耐药细菌检出率高,治疗困难,与治疗相比,如何减少院内感染特别是广泛耐药细菌的医院内流行更显重要。

发表评论

最新评论

-

new第九届“胆囊健康日”:健康生活,“胆”定无忧 |像爱护眼睛心脏一样爱护胆囊

2025-08-26 -

new颜值与智慧齐飞,收获与快乐同行丨中国皮肤健康发展大会在上海召开

2025-08-26 -

new承前辈之志·创学科新篇丨中国皮肤健康发展大会暨杨国亮皮肤病学大会暨中国医药教育协会皮肤与健康教育专业委员会第一届学术年会圆满举办

2025-08-26 -

new李勇、山缨教授:中国证据推动国际指南进步,及早、强化血压管理 | 2025美国高血压指南解读

2025-08-21

-

上海市儿童医院颜崇兵:日夜分护,大幅降低婴幼儿“红屁屁”发生率

2025-08-12 -

30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-07 -

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

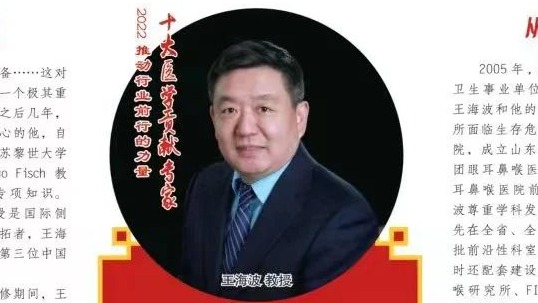

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

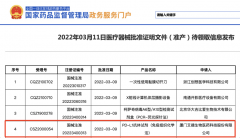

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11